アニメや映画のワンシーンで「矢をつがえる」という言葉を耳にしたことはありませんか。響きは格好良いけれど、その正確な意味や、なぜその漢字を使うのか、そして類語や適切な言い換え表現について、詳しく知りたいと思った方もいるかもしれません。

また、この言葉が深く関連する弓道において、矢を放つ前を何というのか、その一連の手順の中でどのような役割を持つのかも気になるところです。実際にやってみるとしたら、正しい矢筈の向きなど、うまくできない時のポイントも知っておきたいものです。この記事では、そんなあなたの知的好奇心と実践的な疑問のすべてに答えます。

- 「矢をつがえる」という言葉の正確な意味と漢字の由来

- 文脈に応じた類語やシーン別の自然な言い換え表現

- 弓道の一連の動作「射法八節」の中での位置づけ

- 初心者にも分かる具体的な手順と失敗しないためのコツ

「矢をつがえる」の正しい意味と知識

正しい意味と漢字の由来

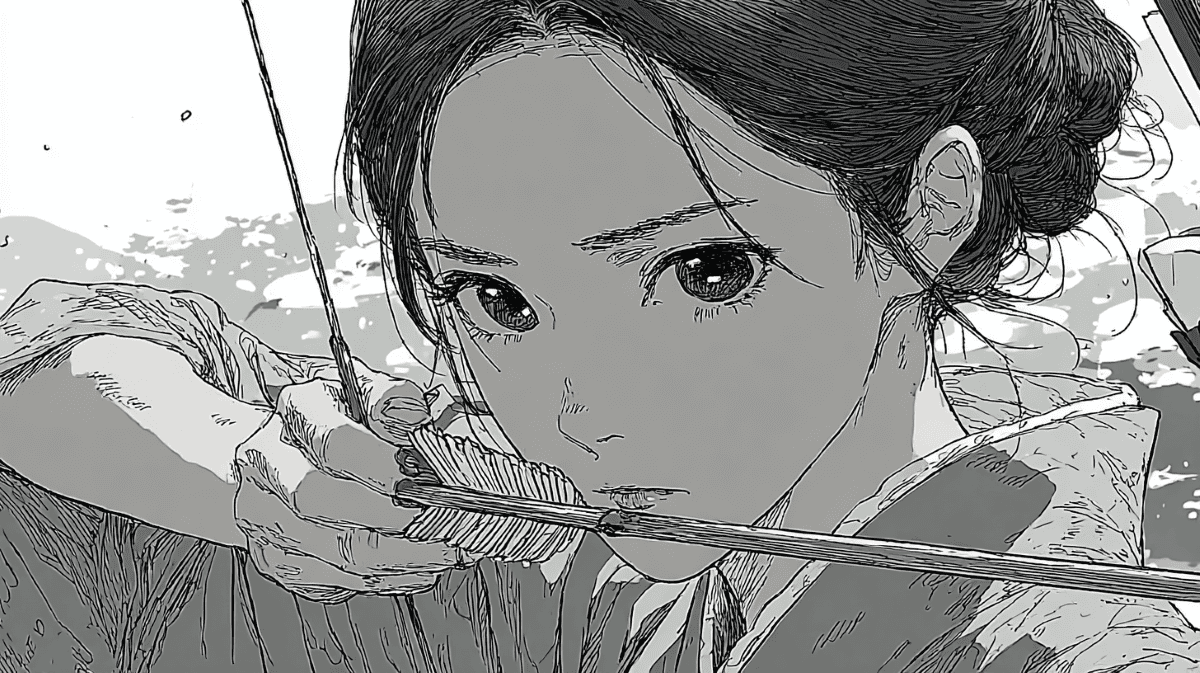

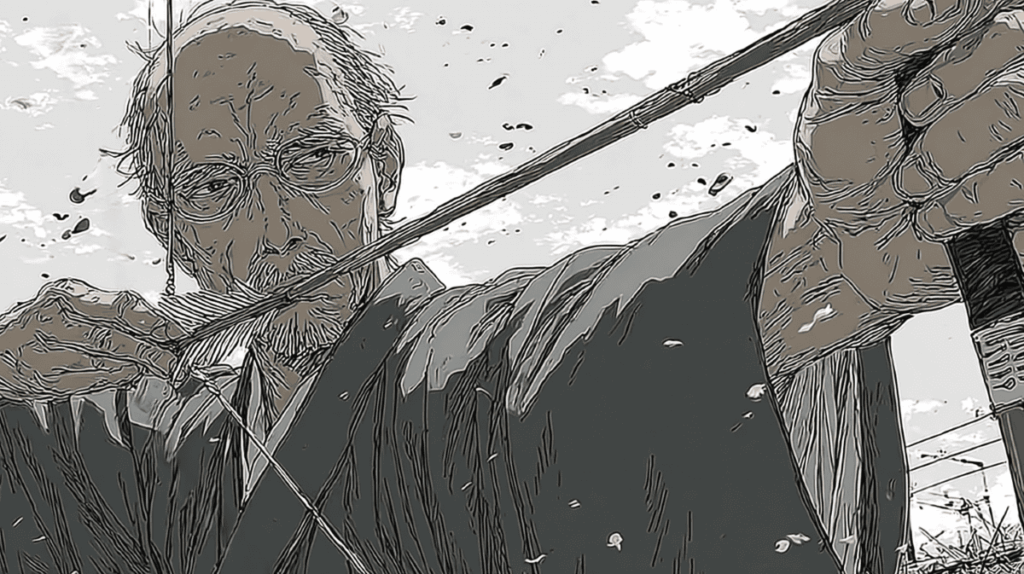

アニメや映画、歴史小説などで登場人物が弓を構えるシーン。その緊迫した空気の中で発せられる「矢をつがえる」という言葉に、どこか特別な響きを感じたことはないでしょうか。この言葉は、単に矢をセットするという以上の、深い意味と歴史を宿しています。

「矢をつがえる」とは、その核心的な意味において「弓の弦に矢をかける」という行為そのものを指す言葉です。弓で矢を射るための一連の動作における、まさに発射直前の準備段階を示しており、武道の世界ではここから精神の集中が極限まで高まっていく、静かで、しかし極めて重要な瞬間でもあります。

この「つがえる」という言葉には、一般的に「番える」という漢字が用いられます。なぜこの一文字が選ばれたのでしょうか。その語源を辿ると、「番(つがい)」という言葉に行き着きます。皆様が「つがい」と聞いて思い浮かべるのは、鳥の雄と雌のように、二つで一組として存在するものではないでしょうか。この概念こそが、「番える」という漢字の持つ本質です。

弓と矢、あるいは弦と矢は、それぞれが単独で存在していてもその役割を果たすことはできません。二つが正しく組み合わさり、一体となることで初めて、矢を射るという目的を達成できます。このように、二つのものを組み合わせて一対にするという意味合いから、「番える」という漢字が「つがえる」という行為に当てられるようになったと考えられます。

したがって、「矢を番える」と表記することは、単なる物理的なセッティング作業を越え、射手、弓、矢が三位一体となる神聖なプロセスの一部であるという、武道特有の深いニュアンスを表現しているのです。

類語や言い換え表現

「矢をつがえる」という言葉は非常に趣がありますが、より分かりやすい表現や、文脈に応じて使い分けられる類語も存在します。これらの表現を知ることは、言葉への理解を一層深め、ご自身の表現の幅を広げる助けとなるでしょう。

最もシンプルで直感的に理解できる類語は「矢をかける」です。これは、弦に矢の端(筈)を「ひっかける」という動作をそのまま視覚的に表現した言葉であり、弓道などの専門的な知識がない人にも情景が即座に伝わるという利点があります。

また、「矢をはめる」という言い方も使われることがあります。これは、矢の末端にある溝、すなわち「筈(はず)」を、弦にぴったりと「はめ込む」という、より技術的で精密な動作をイメージさせます。矢の構造を意識した、具体的な表現と言えるでしょう。

これらの表現は、特に文学作品や歴史的な記述において、その場の情景や登場人物の心情を描写するために効果的に使い分けられます。

| 表現 | 主なニュアンスと使用シーン |

| 矢を番える(つがえる) | 最も一般的で正式な表現。弓道など武道の文脈で使われ、精神的な側面も含む。 |

| 矢をかける | 動作を直接的に表す、分かりやすい口語的表現。日常的な会話でも通じやすい。 |

| 矢をはめる | 矢の筈(はず)を弦にはめ込む、という技術的な動作を強調したい場合に使われる。 |

| 弓に矢をのせる | 弦にかけるというより、弓全体に矢をセットする大まかなイメージを伝えたい場合。 |

これらの言葉に厳格な使い分けのルールがあるわけではありません。しかし、日本の伝統武道である弓道の世界においては、「矢を番える」、あるいはその動作を名詞化した「矢番え(やつがえ)」が、敬意を払われるべき正式な用語として用いられていることは、ぜひ覚えておくと良いでしょう。

矢を放つ前を何という?射法八節との関係

「矢をつがえる」という一つの動作に焦点を当てるのも興味深いことですが、「木を見て森を見ず」ということわざがあるように、全体像を把握することで、その一つの動作が持つ本当の意味や重要性が見えてきます。では、矢を放つまでの一連の動作全体は、何と呼ばれているのでしょうか。

弓道の世界では、この基本となる一連の動作を「射法八節(しゃほうはっせつ)」と呼び、心と体の動きを八つの主要な段階に分けて体系化しています。これは単なる手順書ではなく、再現性の高い美しい射を実現し、心・技・体を一体化させるための、先人たちの知恵が凝縮されたものです。

「矢をつがえる」という独立した名称の節は射法八節の中にはありませんが、これは「弓構え(ゆがまえ)」という第三の段階に含まれる、極めて重要な工程です。射法八節の全体像を理解することは、「矢をつがえる」という行為が、壮大な流れの中でどのような役割を担っているのかを明確にしてくれます。

以下に、公益財団法人全日本弓道連盟が定める射法八節の各段階を示します。

| 段階 | 名称(読み) | 概要 |

| 1 | 足踏み(あしぶみ) | 的に向かって両足を踏み開き、射の基礎となる安定した土台を築く。 |

| 2 | 胴づくり(どうづくり) | 足の上に上体を正しく据え、心身の重心を安定させる。 |

| 3 | 弓構え(ゆがまえ) | 弓を握り(手の内)、弦に手をかけ(取懸け)、矢を番える準備を整える。 |

| 4 | 打起し(うちおこし) | 弓矢を一体として静かに持ち上げ、エネルギーを充填させる。 |

| 5 | 引分け(ひきわけ) | 左右均等に弓を大きく引き分け、的への狙いを定める。 |

| 6 | 会(かい) | 引き分けた状態を保持し、気力・体力・精神力が頂点に達するのを待つ。 |

| 7 | 離れ(はなれ) | 全てが満ち足りた瞬間に、意識することなく矢が自然に放たれる。 |

| 8 | 残心(ざんしん) | 矢を放った後の姿勢を保ち、射の結果を見届け、精神を次へと繋げる。 |

このように、「矢をつがえる」行為は「弓構え」の一部であり、次の「打起し」へと続くための、まさに結節点となる準備なのです。ここでの僅かな乱れが、最終的な「離れ」の鋭さにまで影響を及ぼすため、一つ一つの動作が極めて大切にされています。

弓道における「矢をつがえる」動作の解説

正しい手順と最重要ポイントの矢筈の向き

弓道における「矢をつがえる」動作、専門的には「矢番え(やつがえ)」と呼ばれるこの工程は、単なる準備運動ではありません。これから放たれる矢の運命を決定づける、射全体の精度を左右する最初の鍵となります。ここでは、特に弓道を始めたばかりの方が確実に基本を身につけられるよう、その正しい手順と、的中を大きく左右する最重要ポイント「矢筈の向き」について、理由と共に詳しく解説します。

手順1「正しい位置に番える」

まず、矢を番える「位置」が極めて大切です。矢は、弓の弦のちょうど真ん中にくるように番えるのが基本です。この位置は、弓の性能を最大限に引き出し、力を効率的に矢に伝えるための物理的な最適点です。多くの弓では、射手が正確な位置を把握できるよう、弦の握り部分の上部に「中仕掛(なかじかけ)」と呼ばれる、糸を巻いて補強した目印が施されています。まずはこの中仕掛を目安に、正しい位置に番えることを徹底してください。

もしこの位置が上下にずれてしまうと、矢に伝わる力のベクトルがぶれてしまい、矢が意図せず上下方向に逸れる「矢飛びの乱れ」の直接的な原因となります。

手順2「弓手(ゆんで)と馬手(めて)の連携」

次に、両手の滑らかな連携動作が求められます。弓道では、弓を持つ左手を「弓手(ゆんで)」、弦を引く右手を「馬手(めて)」と呼びます。矢を番える際は、この両手が一体となって動きます。

具体的な動作としては、まず弓手(左手)の親指の付け根あたりで弓の握り革を軽く押し開くようにして、矢が通るための適切なスペースを作ります。この動きは、同時に弓をしっかりと安定させる「手の内(てのうち)」を整える上でも重要な役割を果たします。そして、馬手(右手)で持った矢をそのスペースに静かに差し込み、弦の中仕掛に矢筈をかけます。この一連の動作を、慌てず、水が流れるように滑らかに行うことが、精神的な落ち着きを保ち、次の「打起し」という動作へスムーズに移行するための鍵となります。

最重要ポイント「矢筈の向き」

矢を番える上で、これ以上ないというほど注意を払うべき点が「矢筈(やはず)」の向きです。矢筈とは、矢の末端にある、弦をはめるための溝の部分を指します。 この矢筈の溝は、弦に対して必ず「水平」になるように番えなければなりません。

なぜ水平でなければならないのでしょうか。矢が弓から放たれる瞬間、矢は「アーチャーズパラドックス」と呼ばれる現象により、わずかにしなりながら高速で回転して飛んでいきます。この時、矢筈の溝が弦に対して垂直(縦向き)になっていると、弦が筈から離れる際に不規則な抵抗が生まれ、矢の初期姿勢が大きく乱れてしまいます。これが、矢が左右にぶれる最大の原因の一つです。

筈の向きを正しく水平に保つことで、矢は弦の振動をスムーズに受け流しながら離れ、安定した回転を得て、的へと真っ直ぐに飛んでいくことが可能となります。初心者が矢をまっすぐ飛ばせない原因の多くは、この矢筈の向きが正しくないことに起因すると言っても過言ではありません。

うまくできない時の原因とチェックリスト

「矢をつがえる」という動作は、言葉で聞くと簡単そうですが、実際にやってみると「なぜかうまく矢が番えられない」「矢が弦からポロポロとこぼれ落ちてしまう」といった壁に直面することは、多くの初心者が経験する道です。しかし、ご安心ください。その悩みには必ず原因があり、一つずつ丁寧に見直すことで確実に乗り越えることができます。

一つ目の大きな原因として考えられるのは、「手の内(てのうち)」、つまり弓を握る左手の形が正しく定まっていないことです。手の内は、単に弓を支えるだけでなく、弓の持つ力を最大限に引き出し、コントロールするための重要なインターフェースです。この手の内が不安定だと、弓自体がぐらついてしまい、繊細な矢番えの動作を正確に行うことができません。

二つ目に、弓を必要以上に傾けてしまっている可能性が挙げられます。和弓は長さが七尺三寸(約221cm)と世界でも類を見ない長弓です。そのため、無意識に扱いやすい角度に傾けてしまいがちですが、弓構えの段階で弓を傾けすぎると、重力によって矢が滑り落ちやすくなります。

三つ目として、前のセクションで解説した「矢筈の向き」が正しくない、または筈が弦にしっかりと掛かっていないケースです。特に精神的な焦りがある場合、無意識に動作が雑になり、筈が弦に浅くしか掛かっていない「半掛け」状態になりがちです。この状態は矢がこぼれる原因になるだけでなく、暴発の危険性も伴うため、特に注意が必要です。

これらの問題点を客観的に自己診断するために、以下のチェックリストをご活用ください。

| チェック項目 | 確認するポイント |

| 手の内の安定 | 弓を握る左手(弓手)の形は正しいか。特に親指、人差し指、中指の「三指」の締め具合は適切か。 |

| 弓の角度 | 矢を番える際に、弓を地面に対して過度に傾けていないか。体の中心線と弓が一体となっているか。 |

| 矢筈の向き | 矢筈の溝は、弦に対して厳密に水平になっているか。僅かな傾きもないか、目視で確認する。 |

| 筈の掛かり具合 | 筈は弦に深く、カチリと音がするような感覚でしっかりと掛かっているか。浅すぎないか。 |

| 動作の滑らかさ | 精神的な焦りから、一つ一つの動作が雑になっていないか。落ち着いて、呼吸を整えながら行っているか。 |

もし、うまくできないと感じた時は、一度全ての動作を中断し、深呼吸を一つしてみてください。そして、このチェックリストを基に、ご自身の動作を一つずつ丁寧に見直すことが、結果的に最も確実な上達への近道となります。弓道は技術であると同時に、自身の心と向き合う道でもあるのです。

【まとめ】この記事で「矢をつがえる」を理解しよう

この記事では、「矢をつがえる」という言葉の意味から、弓道における実践的な手順までを解説しました。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。

- 「矢をつがえる」とは弓の弦に矢をかける準備動作のこと

- 漢字の「番える」は二つ一組を意味する「つがい」が語源

- 類語には「矢をかける」や「矢をはめる」といった表現がある

- 弓道では「矢番え(やつがえ)」という正式な用語が使われる

- 弓を射る一連の動作は「射法八節(しゃほうはっせつ)」という

- 矢をつがえるのは射法八節の「弓構え」の段階に含まれる

- 矢を番える位置は弦の真ん中が基本であり正確性が求められる

- 最も重要なのは矢筈(やはず)の溝を弦と水平にすること

- 矢筈の向きがずれると矢の軌道が乱れる大きな原因になる

- うまくできない原因は手の内や弓の角度にあることが多い

- 矢がこぼれる場合は筈が浅く掛かっている可能性を疑う

- 落ち着いて一つ一つの動作を丁寧に見直すことが上達の鍵

- 言葉の意味と動作の理由を理解することで技術は向上する

- 知的好奇心を満たすことが新しい分野への興味に繋がる

- この記事があなたの「知りたい」を解決する一助となれば幸い