弓道で「ベタ押し」になっていると指摘され、その直し方に悩んでいませんか。そもそもベタ押しとは何か、その原因が特定の手の内にあるのか、それとも弓手全体の使い方が関係するのか、はっきりと理解するのは難しいものです。正しい角見を効かせ、安定した射を実現するためにも、まずは根本的な知識を身につけることが上達への第一歩となります。

この記事では、感覚的な指導だけでは分かりにくいベタ押しの問題を、論理的に解き明かしていきます。

- ベタ押しになってしまう科学的な原因がわかる

- 弓道教本に基づいた正しい手の内と弓手の使い方がわかる

- 自己流で練習するリスクと専門的な指導の重要性がわかる

- 明日から実践できる段階的な練習方法がわかる

弓道ベタ押しの原因と正しい理解

そもそもベタ押しとは?その根本的な原因

弓道の世界で「ベタ押し」という言葉を耳にした時、多くの方は漠然と「良くない手の内の状態」と理解されているかもしれません。具体的に解説すると、ベタ押しとは、弓を押し開く際に手のひら全体、特に生命線の下あたりから手首に近い部分で、的方向にベタッと圧力をかけてしまっている状態を指します。

本来、弓を効率よく、かつ鋭く押すための力は「角見(つのみ)」と呼ばれる親指の付け根の硬い部分を中心に作用させるのが理想です。角見を支点として弓を押し開くことで、力のベクトルが一方向に集中し、矢筋に沿った真っ直ぐな矢飛びが生まれます。しかし、ベタ押しではその力が手のひら全体に分散してしまうため、弓に十分なエネルギーを伝えきれず、非効率的な射になってしまうのです。

この状態に陥る根本的な原因は、決して一つではありません。むしろ、複数の技術的・心理的な要因が複雑に絡み合っているケースがほとんどです。

最も一般的な原因として挙げられるのが、精神的な緊張からくる「過剰な力み」です。「弓を強く押さなければ」「会でぶれないように安定させなければ」という意識が強すぎるあまり、無意識のうちに弓を持つ左手全体、特に指先にまで力が入ってしまい、弓を固く「握りしめる」ような形になります。これは弓道を始めたばかりの初心者や、試合などで的中を意識しすぎるあまり、本来の射形が崩れてしまっている射手によく見られる傾向です。

また、手の内の形そのものの作り方に問題がある場合も考えられます。弓を握る正しい位置の基準とされる「天文筋(てんもんすじ)」から弓がずれていたり、中指・薬指・小指の三指の緊張が強すぎたりすると、構造的に角見を正しく効かせることができず、結果として圧力の受け皿が手のひら全体に広がり、ベタ押しという形に落ち着いてしまうのです。

さらに、この問題は手の内だけに留まりません。弓手全体、つまり腕や肩、さらには胴造りに至るまでの身体の使い方が深く関係しています。例えば、肘が十分に伸びきらずに少し曲がった状態で会に入ったり、肩が必要以上に上がってしまったりすると、力の伝達が体幹から腕、そして手へとスムーズに行われません。その代償として、末端である手先で無理に弓をコントロールしようとし、ベタ押しを誘発します。

要するに、ベタ押しは単なる「手の内の癖」ではなく、射法八節全体のどこかに潜む歪みが、最終的に手の内という形で表出した「症状」の一つであると捉えることが、根本的な改善への第一歩となります。

間違いやすい手の内と弓手の使い方

ベタ押しという症状を改善するためには、具体的にどのような「手の内」と「弓手」の使い方が、その間違いに繋がっているのかを解剖学的に理解しておく必要があります。ぜひご自身の射形と照らし合わせながら、無意識のうちに当てはまってしまっている点がないか、客観的に確認してみてください。

間違いやすい手の内の特徴

手の内における間違いは、主に弓の「握り方」と「力の入れ方」に集約されます。これらは相互に関連し合っており、一つが崩れると連鎖的に他の部分にも悪影響を及ぼします。

- 弓を握りしめる

- 最も多く見られる間違いが、弓を安定させたいという思いから、指、特に中指・薬指・小指に過剰な力が入ってしまうことです。これにより、手のひらや前腕の筋肉群が硬直し、角見が機能しなくなるだけでなく、離れの瞬間に指が弦の運行を妨げる「ゆるみ離れ」の原因にもなります。

- 天文筋からずれる

- 本来、弓の左側面は、親指と人差し指の付け根の間にある骨のくぼみ「天文筋」に沿わせるのが基本です。この位置からずれて、手のひらの中心部に近い肉厚な部分で弓を握ってしまうと、力が一点に集中せず、手のひら全体で押すしかなくなり、典型的なベタ押しになりがちです。

- 手首が折れる

- 的方向に押す意識が強すぎるあまり、手首が甲側に「く」の字に折れてしまうケースも見られます。手首の関節がロックされていない状態では、腕全体からの力をスムーズに弓に伝えることができず、力の伝達効率が著しく低下します。これもまた、手先だけの力で押す原因となります。

| 間違いのパターン | 正しい形との違い |

| 握りしめる | 中指・薬指・小指は弓に軽く触れる程度で、主に親指の付け根(角見)で押す |

| 天文筋からずれる | 親指と人差し指の間のくぼみである天文筋に、弓の側面をしっかりと当てる |

| 手首が折れる | 弓手の手首はまっすぐに保ち、腕全体で的方向に押し伸びる意識を持つ |

弓手全体で起こる問題

手の内における間違いは、弓手全体の使い方の「結果」として現れることも少なくありません。いくら手の内の形を意識しても、腕や肩の使い方が間違っていれば、根本的な解決には至らないのです。

例えば、弓手を伸ばす際に、肘が完全に伸びきらずに少し曲がった状態で会に入ってしまうと、弓の強い力を腕全体で受け止めきれず、その不足分を手先で補おうとして不必要な力みが生じます。また、逆に肘を伸ばしすぎる「突っ張り肘」も、関節が固定されてしまうため、力の流れを阻害します。

さらに、肩に力が入ってすくみ上がる「いかり肩」の状態は、首周りの僧帽筋を過度に緊張させ、スムーズな力の伝達を妨げる大きな要因となります。これにより、末端である手の内に過剰な負担がかかり、ベタ押しを引き起こすのです。正しい射は、安定した足踏みと堅実な胴造りという土台の上で、全身が連動して成り立つものです。手の内だけを修正しようとするのではなく、常に射全体の流れの中でその役割を捉える視点が不可欠です。

自己流の直し方が招く上達の壁

ベタ押しを指導者から指摘された際、「自分の力でなんとか改善しよう」と試行錯誤する熱意は非常に尊いものです。しかし、正しい知識と客観的な視点がないまま自己流で修正を試みることは、残念ながら、かえって上達を阻む高い壁を作ってしまう可能性があります。

最大の危険性は、一つの癖を直そうとして、別の新たな癖を生んでしまう「負のスパイラル」に陥ることです。例えば、ベタ押しを意識するあまり、極端に手首を内側に捻ったり、中指以下の三指を弓から完全に浮かせてしまったりすると、今度は弓が極端に不安定になり、矢どころが散らばる原因になります。そして、的中が下がることに焦り、再び弓を安定させようと無意識に力を入れ、結果的により悪質なベタ押しに戻ってしまうのです。このように、部分的な修正が射全体の繊細なバランスを崩し、問題がより複雑化するケースは決して少なくありません。

また、自己流の判断では、問題の根本原因を見過ごしてしまう可能性が極めて高いと言えます。前述の通り、ベタ押しの原因は手の内だけでなく、肘や肩の高さ、胴造りの安定性、さらには足踏みの幅といった、射全体の構造にあるかもしれません。表面的な手の内の形だけをいくら修正しても、その根本原因が放置されていれば、一時的に改善したように見えても、すぐに元の状態に戻ってしまいます。これでは貴重な練習時間と労力が報われず、「練習しているのに上達しない」という感覚に陥り、弓道そのものへのモチベーション低下にもつながりかねません。

現代弓道の射法は、何世紀にもわたる先人たちの研究によって体系化された、極めて合理的な身体操作に基づいています。信頼できる指導者の下で客観的な指導を仰ぐこと、そして、公益財団法人 全日本弓道連盟が発行する『弓道教本』などの一次情報源を参考に、基本に立ち返って自分の射を丁寧に見直すこと。それが、一見遠回りのようでいて、最も確実で安全な上達への道筋なのです。

実践的な弓道ベタ押しの改善策

角見を意識した具体的な直し方

ベタ押しの改善に取り組むことは、単に手の内の形を修正する作業ではありません。それは、弓と身体の関わり方、すなわち「力の伝え方」を根本から見直すプロセスです。その改革の中心となるのが、ベタ押しの対極にある「角見(つのみ)を効かせる」という、弓道における極めて重要な感覚を掴むことです。

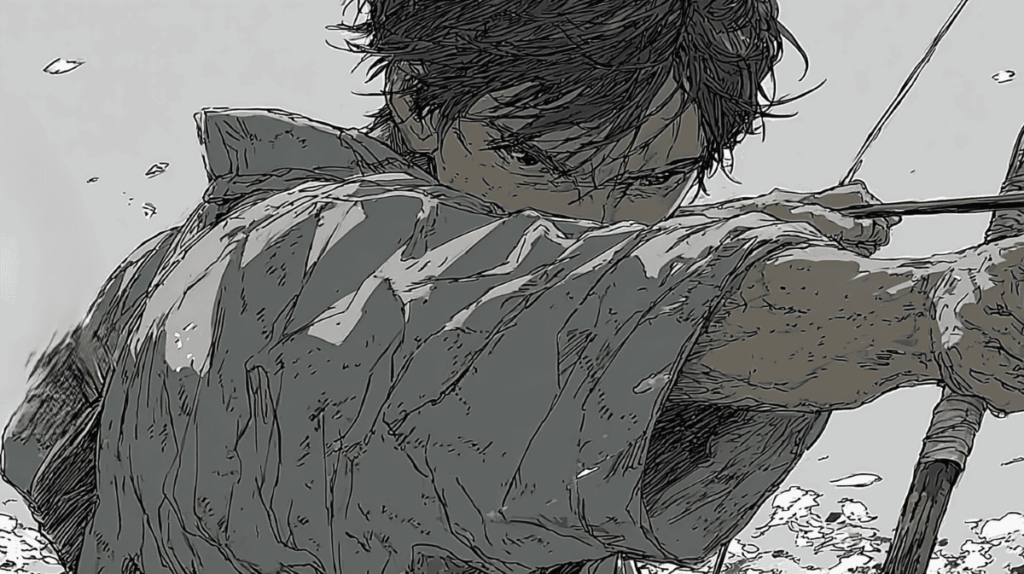

角見とは、解剖学的には親指の付け根の母指球筋の一部であり、手の内で最も硬く、力を伝えやすい部分(虎口の皮)を指します。この角見を、弓の左角(外竹の左縁)に正確に当て、会から離れにかけて弓をわずかに「捻る」ように押し開くのが、この技術の核心です。この角見が正しく機能することで、矢はブレることなく矢筋に沿って真っ直ぐに押し出され、的中の安定に不可欠な「鋭い離れ」が生まれます。

この感覚を掴むための具体的な直し方として、まずは力の「方向性」を180度変える意識を持つことが有効です。ベタ押しが「手のひら全体で、的方向にただ真っ直ぐ押す」二次元的な力であるのに対し、角見を効かせた押しは「親指の付け根を支点に、的のやや左ななめ前方向に押し“捻る”」という三次元的な力、すなわちトルク(回転力)を伴います。この捻る動作によって、離れの瞬間に弓が自然に手の内を転がり、矢が発射された後に弓が回転する「弓返り」が起こります。これは、弦が弓手(左腕)を打つのを防ぎ、安全に射を行う上でも非常に重要な役割を果たします。

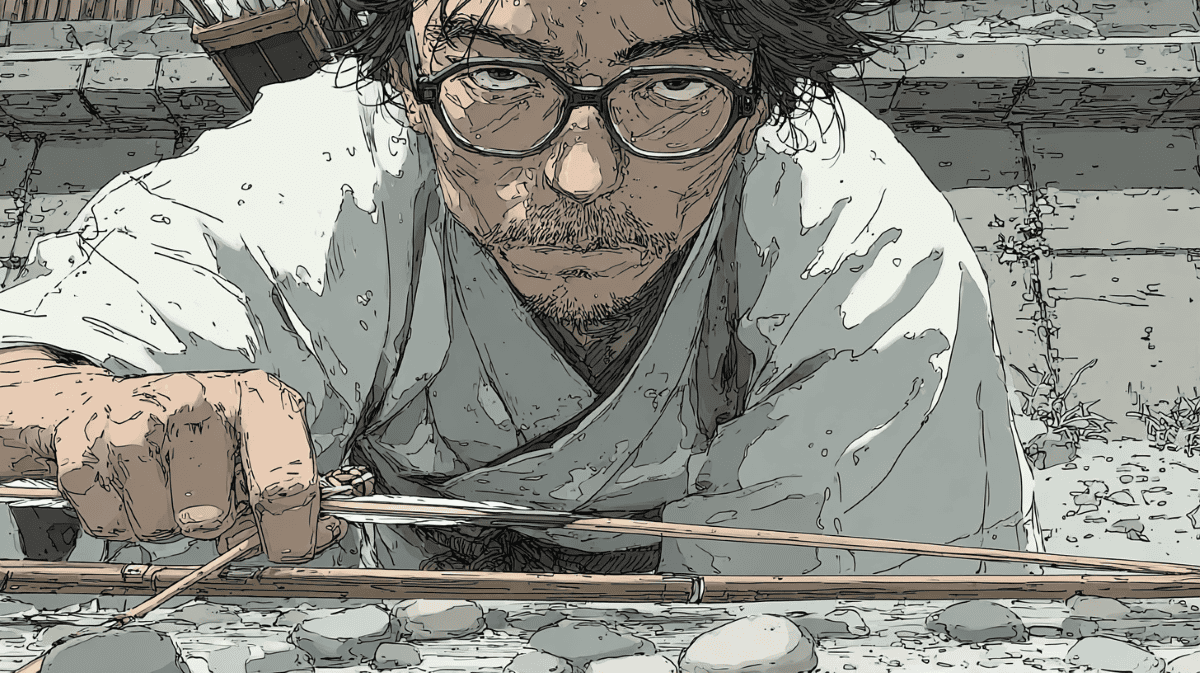

この繊細な感覚を養うためには、いきなり弓を引くのではなく、弓を持たずにその場で手の内の形を作る「徒手練習」から始めるのが最も安全かつ効果的です。まず、親指をしっかりと伸ばし、その第一関節を中指の第一関節あたりに軽く触れるようにして、基本的な形を作ります。この時、最も重要なのが、親指と人差し指の間にできるV字のくぼみ、いわゆる「虎口(こうこ)」が潰れずに、しっかりと開いているかを確認することです。この虎口の皮を常に張り詰めた状態で弓を握ることが、角見を効かせるための揺るぎない土台となります。

そして、実際に弓を引く際には、これまで無意識に入っていたすべての指の力を抜き、「親指の付け根という一点だけで弓の持つ強大な反発力のすべてを支え、押し切るのだ」という意識を持つことが鍵となります。もちろん、最初は弓がグラグラと不安定に感じるかもしれません。それは、これまで広い面積で支えていたものを、極めて小さな点で支えようとしているのですから当然の反応です。しかし、その不安定さを恐れずに、弓の力を腕全体、そして体幹で受け止める感覚が身につけば、最小限の力で弓をコントロールできるようになり、あれほど悩んでいたベタ押しは、結果として自然と解消されていくでしょう。

段階的に取り組むための練習方法

ベタ押し改善の理論を頭で理解することと、それを自身の身体で再現することは、まったく別の次元の話です。長年かけて身体に染み付いてしまった癖を修正するには、焦りは最大の禁物です。着実に、そして後戻りすることなくベタ押しを改善するためには、神経回路に正しい動きを再プログラミングするような、段階を踏んだ練習が非常に効果的です。いきなり的前に立って結果を求めるのではなく、以下の簡単なステップから始め、一つひとつの感覚を丁寧にご自身の身体と対話しながら確認していきましょう。

ステップ1「徒手・ゴム弓での手の内確認(フォームの刷り込み)」

全ての基本は、弓を持たない状態から始まります。まずは弓を持たず、その場で正しい手の内の形を作る練習(徒手)を、できれば鏡の前で繰り返し行います。角見の正確な位置、虎口の張り具合、中指・薬指・小指から完全に力が抜けている感覚などを、視覚と身体感覚の両方で何度も確認しましょう。この「正しい形」が、無意識レベルで自然に作れるようになったら、次のステップとしてゴム弓を使用します。実際に弦を引くという負荷がかかる動作の中で、せっかく作った手の内の形が崩れていないか、特に引き分けの過程で指に力が入ってこないかを、ゆっくりとした動作で入念にチェックします。この段階の目的は、とにかく「正しい形」を脳と身体に徹底的に刷り込むことです。

ステップ2「素引きでの力の伝達チェック(運動連鎖の確認)」

次に、実際に弓を持って弦を張らずに射法八節の動きを通す「素引き」を行います。ここでの目的は、単に形を確認するだけではありません。足踏みで大地を踏みしめた力が、胴造りを通じて体幹に伝わり、それが肩、肘、そして腕へと流れ、最終的に「角見」という一点に集約されて弓に伝わっていく、この一連の「運動連сила(キネティックチェーン)」がスムーズに機能しているかを確認することです。弦を引くにつれて弓から伝わってくる圧力を、もし手のひら全体で感じたり、指に力が入ったりするようであれば、それは運動連鎖のどこかが断絶している証拠です。一度動作を止め、肩の力みや肘の曲がりがないかを確認し、再度、力の流れを意識しながら行いましょう。会で力が満ち溢れる感覚を、角見を中心に感じられるようになれば理想的です。

ステップ3「巻藁での近距離練習(実践への最終調整)」

最後に、巻藁に向かって実際に矢を放ちます。これは的前に立つ前の、最も重要な最終調整の段階です。ただし、ここでの目的は決して巻藁の中心を射抜くことではありません。ごく近い距離から、これまでステップ1と2で繰り返し練習してきた手の内と弓手の使い方を、矢を放つというダイナミックな動きの中で100%再現することだけに集中します。特に「離れ」の瞬間に、角見が最後まで効いていることで弓が鋭く左に回転する「弓返り」が自然に起きるかどうかが、成功の客観的な指標になります。矢が真っ直ぐに飛んだか、どこに中ったかということよりも、離れの瞬間に手の内が崩れなかったか、角見で押し切れたかという「プロセスの質」を重視して、丁寧に反復練習を行います。

この3つのステップを焦らず、一つひとつ丁寧に行うことで、正しい身体の使い方が無意識のレベルで定着し、的前に立っても過度に緊張することなく、自信を持って会に入り、鋭い離れを出すことができるようになるはずです。

正しい理解で弓道ベタ押しを克服しよう

この記事では、弓道におけるベタ押しの原因から具体的な改善策までを解説しました。最後に、上達のために押さえておきたい重要なポイントをまとめます。

- ベタ押しとは手のひら全体で弓を押してしまう非効率な状態

- 主な原因は過剰な力みや間違った手の内の形にある

- 弓手全体の使い方がベタ押しに深く関係していることを知る

- 自己流の修正は別の癖を生むリスクがあり注意が必要である

- 改善の鍵はベタ押しの対極にある「角見」を効かせること

- 角見は親指の付け根で弓を捻るように押す技術である

- 力の方向を「真っ直ぐ」から「ななめ前に押し捻る」へ変える

- 練習は徒手やゴム弓で正しい手の内の形を覚えることから始める

- 素引きでは角見で力を受け止め、全身へ伝える感覚を養う

- 巻藁練習では的中よりも正しい手の内を再現することに集中する

- 一つの癖は射全体のバランスの乱れが原因であることが多い

- 手の内だけでなく肘や肩、姿勢全体を見直す視点が大切

- 焦らず段階的な練習を積み重ねることが確実な上達への道筋

- 感覚的な指導に悩んだら基本に立ち返り理論的に理解する

- 正しい知識と練習を続ければベタ押しは必ず克服できる