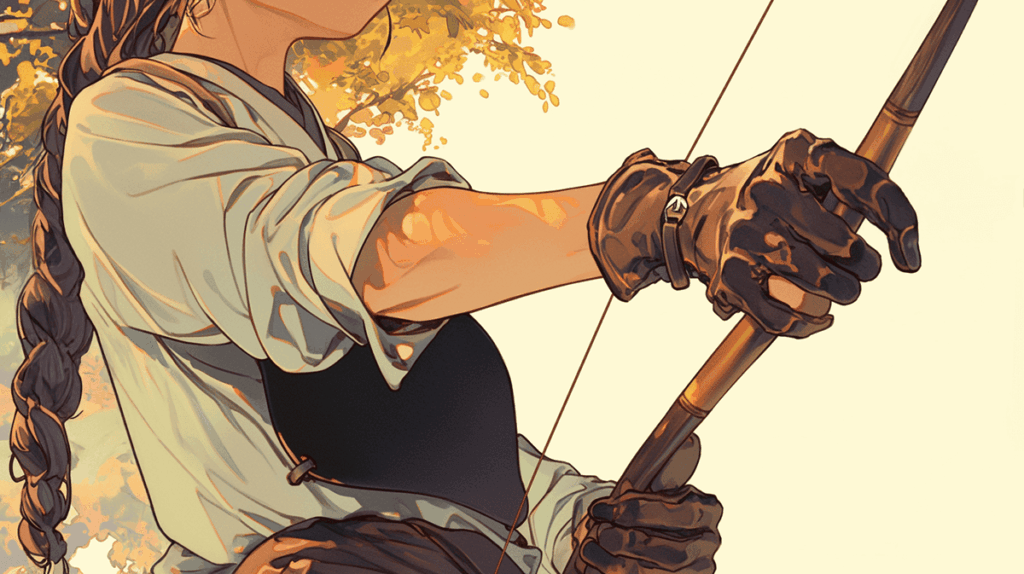

弓道に欠かせない道具のひとつである「ゆがけ」は、弓を引く右手を守るとともに、正確で安定した射を支える重要な存在です。しかし、初めて購入する際には「弓道のゆがけとは何か」「どんな種類があるのか」「自分に合う選び方はどうすればよいのか」など、多くの疑問が浮かぶものです。また、サイズの測り方や値段の平均、高校生向けの価格帯、さらにはオーダーメイドとの違いも気になるポイントではないでしょうか。

本記事では、「弓道のゆがけ」と検索しているあなたに向けて、ゆがけの基礎知識から選び方、付け方、濡れてしまった場合の対処法までをわかりやすく解説します。さらに、「かけとゆがけの違い」や「ゆがけの漢字表記」など、見落としがちな周辺知識にも触れながら、納得して選べるよう丁寧に情報をまとめました。どれを選べばよいか迷っている方や、もっと快適に使いたいと考えている方にとって、実用的なガイドとなるはずです。

- ゆがけの基本的な役割と種類の違い

- 自分に合ったゆがけの選び方とサイズの見極め方

- ゆがけの価格帯やオーダーメイドとの違い

- 正しい付け方や濡れた場合の対処・保管方法

弓道のゆがけについて基本と選び方ガイド

ゆがけとは何か?初心者にもわかりやすく解説

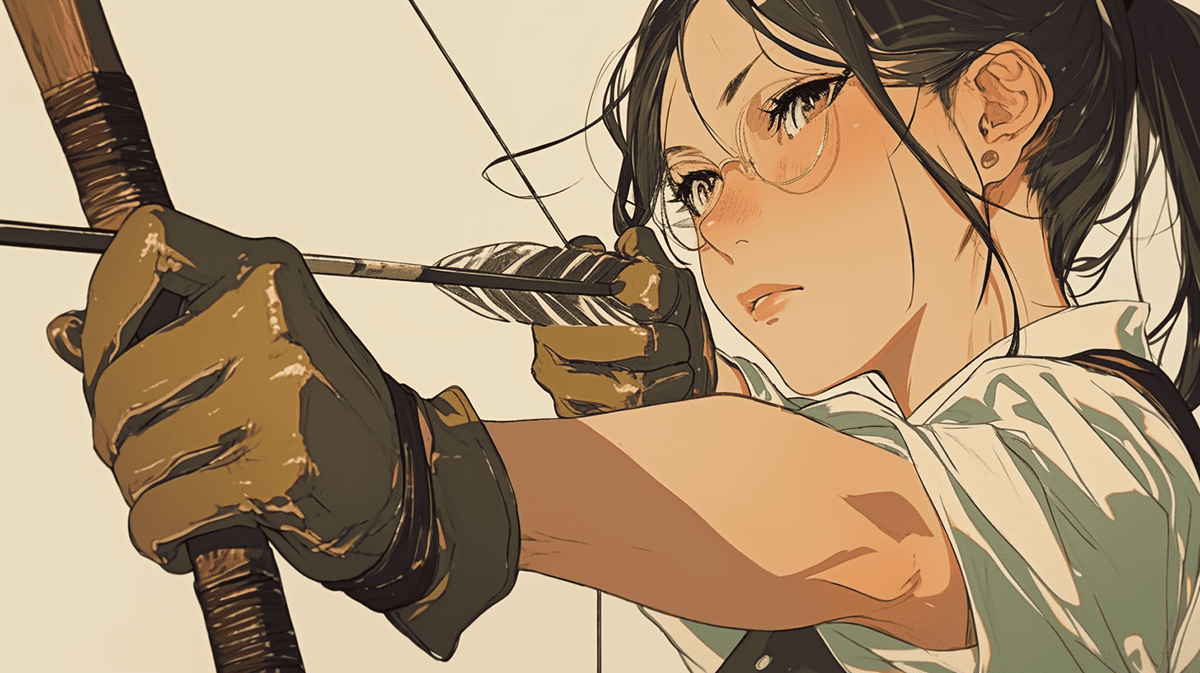

ゆがけとは、弓道において弓を引く際に右手に装着する革製の道具です。手指を保護し、安定した射を行うために不可欠なもので、弓道を続ける上で必ず使用します。

これを使う主な理由は、矢をつがえた状態で強く引く「弦(つる)」の力を直接指で受けると怪我や皮膚の損傷につながるからです。ゆがけを用いることで手のひらや指の摩耗を防ぎ、繊細な射法を繰り返し練習できます。

例えば、競技に使用される「並寸弓」(約221cm)では、引き分けに10kgを超える張力がかかる場合もあります。この強い力を安定して制御するには、指にぴったりと合ったゆがけが必要です。

一方で、ゆがけには価格や種類が多岐にわたるため、初心者が最初に選ぶ際は慎重さが求められます。安価なものを選ぶと耐久性に不安が残り、高価すぎても使いこなせない場合があります。

このように、ゆがけは弓道における技術向上と安全性の両面で欠かせない存在であり、自分に合った一着を見つけることが練習の質を大きく左右します。

種類・サイズ・呼び方の基礎知識まとめ

ゆがけにはいくつかの種類が存在し、それぞれ構造や用途が異なります。名称の違いやサイズの測り方についても理解しておくと、購入時の失敗を防ぐことができます。

主なゆがけの種類は以下の通りです。

| 種類 | 特徴 | 初心者向けか |

|---|---|---|

| 三つかけ | 親指・人差し指・中指をカバーする一般的なタイプ。操作が簡単。 | ○ |

| 四つかけ | 薬指までカバー。指の力が分散されるため上級者に好まれる。 | △ |

| かけ皮 | ゆがけの一部で、弦に触れる部分。別売りで交換可能。 | – |

サイズ選びにおいては、手のひらの幅や指の長さが基準となります。市販のゆがけにはおおよそS・M・Lなどの表記があり、自分の手に最も近いサイズを選ぶことが重要です。道場や販売店で試着してから購入するのが理想的です。

また、呼び方にも地域差があります。「ゆがけ」は主に関東地方での呼び方で、関西では「かけ」と呼ばれることもあります。これらは同じ道具を指しており、意味の違いはありません。

漢字表記では「弽」と書きますが、日常的にはひらがなで表記されることが多く、購入時などで混乱することはあまりありません。

このように、種類・サイズ・呼び名の基礎知識を整理しておくことで、自分に合ったゆがけをスムーズに見つけることができます。

自分に合った選び方のチェックポイント

自分に合ったゆがけを選ぶためには、以下の3つの観点を押さえておくことが大切です。それは「サイズ」「種類」「使用目的」です。

まず、サイズは手の形や指の長さに合っているかが最も重要です。ゆがけが大きすぎると弦離れが不安定になり、小さすぎると指を圧迫して痛みや血行不良を引き起こすことがあります。販売店や専門サイトでは、手のひらの幅・中指の長さなどを基準にしたサイズ表が用意されているため、購入前に採寸しておくと安心です。

次に種類です。初心者には三つかけが一般的です。これは親指・人差し指・中指の3本をカバーするもので、装着がしやすく、基本の射に適しています。一方で、四つかけは薬指まで保護される構造で、力の分散や安定感が得られますが、扱いが難しいため中上級者向きです。

最後に、使用目的によって素材や価格帯も考慮すべきです。例えば、練習用には手頃で扱いやすい牛革製、試合用には高品質で長持ちする鹿革製を選ぶ人もいます。

以下に選定時のポイントを簡潔にまとめます。

- 手のサイズを正確に測る(手の幅と中指の長さが目安)

- 初心者は三つかけ、中上級者は四つかけを検討

- 練習用・試合用で素材や価格帯を分ける

こうして事前にポイントを押さえておくことで、ゆがけ選びで失敗するリスクを減らせます。

付け方とメンテナンスの基本

ゆがけの正しい付け方とメンテナンスを理解しておくことは、射の安定性だけでなく、道具の寿命を延ばすためにも欠かせません。

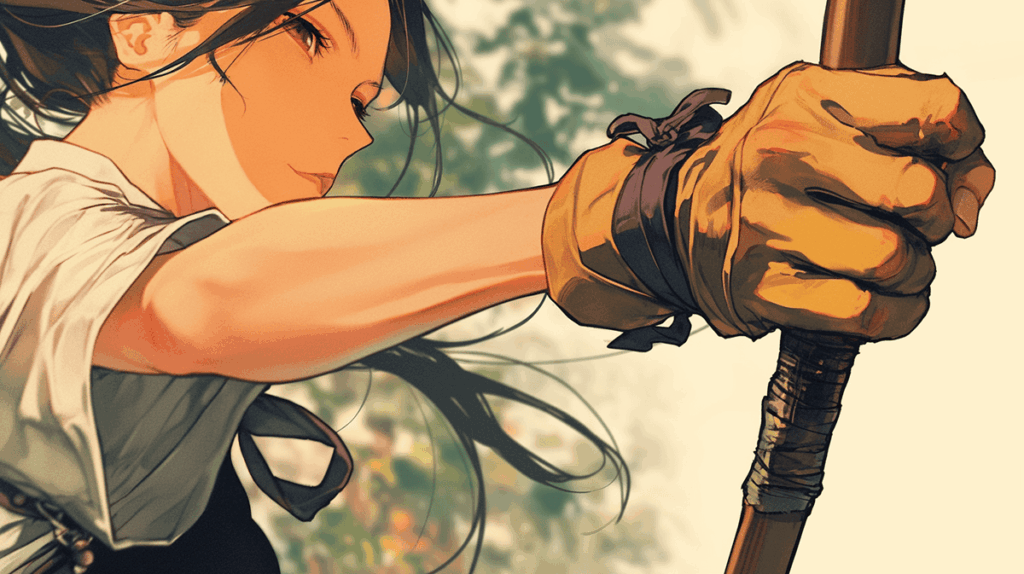

装着は親指から順に指を通し、こはぜ(留め具)をかけて固定するのが基本です。このとき、きつすぎると血行を妨げ、ゆるすぎると射の際にズレが起きやすくなります。適度なフィット感を意識しましょう。また、手のひらの位置や指の収まり具合を毎回チェックすることも大切です。

メンテナンスでは、練習後に乾いた布で汗を拭き取り、通気性の良い場所に保管することが基本です。湿気がこもると革が硬化したりカビが生える原因になります。特に雨で濡れた場合は陰干しで自然乾燥させ、直射日光やドライヤーは使用しないようにしてください。

さらに、定期的に専用の保革油を少量塗布することで、革のひび割れを防げます。ただし、塗りすぎると柔らかくなりすぎて射に影響が出るため注意が必要です。

以下に基本的な流れをまとめます。

【ゆがけの正しい使い方と手入れ】

- 親指から順に指を通す

- こはぜを適切な強さで留める

- 使用後は乾拭き+通気性の良い場所で保管

- 濡れた場合は陰干し+乾燥後に軽く保革油

- 月に1回程度の保湿メンテナンスが目安

こうした基本を守ることで、ゆがけの状態を長く良好に保つことができます。

弓道のゆがけ購入時に知っておくべき知識

値段の平均と価格帯ごとの違い

ゆがけの値段は、使われる素材や製法、既製品かオーダーメイドかによって大きく異なります。一般的な平均価格は1万円〜3万円程度で、初心者から中級者が選ぶ価格帯にあたります。

価格帯をざっくりと分類すると、以下のようになります。

| 価格帯 | 特徴 | 対象ユーザー |

|---|---|---|

| 5,000〜1万円 | 初心者向け。合成皮革や簡易構造の製品が多い | 高校生・初心者 |

| 1万〜2万円 | 標準的な牛革製や鹿革製。使い勝手と耐久性のバランスが良い | 中級者 |

| 2万5,000円以上 | 高級な鹿革や手縫い仕上げのモデルが中心 | 上級者・競技者 |

| 3万〜5万円以上 | オーダーメイドや職人仕立て。素材・加工ともに高品質 | 競技者・こだわる人向け |

このように、価格の差は主に革の質や製作工程、装飾の有無などに現れます。例えば、安価なモデルでは縫製が簡易的で耐久性に劣る場合がありますが、入門用としては十分です。一方で、高価な製品はフィット感や射の安定性が高く、長期間使うことを前提に作られています。

多くの場合、練習用と本番用で使い分ける人もおり、初めは1万円前後のものを選び、必要に応じて上位モデルを検討するという流れが一般的です。

オーダーメイドと既製品の比較ポイント

オーダーメイドのゆがけと既製品の違いは、主に「フィット感」「納期」「価格」の3点に集約されます。どちらが適しているかは、使用者の経験レベルや目的によって異なります。

| 比較項目 | オーダーメイド | 既製品 |

|---|---|---|

| フィット感 | 手形を採って作るため非常に高い | サイズが合えば良好だが個人差あり |

| 価格 | 約3万〜5万円以上 | 約5,000円〜3万円程度 |

| 納期 | 注文後2〜4週間ほどかかることが多い | 即日購入・使用可能 |

| 修理・調整 | 購入店や職人によって対応可能 | 一部修理可能だが限定的なことも |

| 初心者への適正 | 基本的には中級者以上に推奨 | 初心者に扱いやすく価格も抑えめ |

このように、オーダーメイドは長く弓道を続けたい人や、より高精度な射を求める中上級者向けです。一方で、既製品は購入しやすく、初心者や予算を抑えたい人に向いています。

ただし、どちらを選ぶにしても「装着して違和感がないこと」「指の動きが制限されないこと」が重要です。可能であれば試着した上で選ぶことが望ましいです。

目的や段階に応じて、必要な性能と価格のバランスを見極めることが、後悔しないゆがけ選びにつながります。

濡れたときの対処と保管方法

ゆがけが濡れてしまった場合、正しい対処をしないと革が硬化したり変形する恐れがあります。濡れたゆがけは慎重に乾かし、適切な保管を行うことで状態を維持できます。

まず、水に濡れたゆがけは決して強く拭いたり、急いで乾かしたりしてはいけません。タオルなどで軽く水気を吸い取ったあと、風通しの良い日陰で自然乾燥させましょう。直射日光やドライヤーなどの熱を直接当てると、革の油分が失われてひび割れの原因になります。

以下が基本的な対処手順です。

【濡れたゆがけの対処手順】

- タオルでやさしく水気を吸い取る

- 陰干しで自然乾燥(風通しの良い場所)

- 完全に乾いたら、保革油を薄く塗る

- 乾燥後は形が崩れないように収納する

保管時は、湿気の少ない場所を選び、専用の袋やケースに入れると安心です。また、型崩れを防ぐために新聞紙を中に詰めて保管する人もいます。

このように、濡れてしまったときの対応は早すぎず、丁寧に行うことが重要です。これができれば、革の劣化を防ぎ長く使うことが可能になります。

購入後のメンテナンスと長持ちさせる工夫

ゆがけは使用頻度や保管状態によって劣化のスピードが大きく変わります。適切なメンテナンスを継続することで、品質を保ちつつ長く使用することができます。

日常のメンテナンスでは、使用後に汗や汚れを柔らかい布で拭き取ることが基本です。そのまま放置すると革が湿気を吸収し、硬化やカビの原因になります。

また、定期的に保革油を塗ることで革の柔軟性を維持できます。ただし、塗りすぎると柔らかくなりすぎて射に影響するため、月に1〜2回程度が目安です。

以下にメンテナンスのポイントを整理します。

【ゆがけのメンテナンスチェックリスト】

- 使用後は乾いた布で拭き取る

- 高温多湿を避けた場所で保管する

- 月に1〜2回、専用オイルで手入れ

- 型崩れを防ぐため、収納時に形を整える

- 匂いや湿気が気になるときは乾燥剤を併用する

こうした基本的な手入れを習慣にすることで、ゆがけの寿命は大きく延びます。特に競技や大会で使うものは、信頼性を保つ意味でも定期的なチェックと整備が欠かせません。

弓道のゆがけに関する知識を総まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- ゆがけは弓を引く際に右手を保護する革製の道具

- 主な種類は三つかけと四つかけがあり操作性が異なる

- サイズは手の幅や指の長さを基準に選ぶ

- 呼び方は地域によって「かけ」とも言われる

- 初心者には既製品の三つかけが使いやすい

- 高校生向けの価格帯は5,000円〜15,000円程度

- 中級者以上は2万円以上の鹿革製が選ばれる傾向にある

- オーダーメイドは手に合わせたフィット感が最大の魅力

- 納期はオーダー品で約2〜4週間かかる

- ゆがけは親指から順に装着し、こはぜで留める

- 使用後は汗を拭き取り、風通しの良い場所で保管する

- 保革油は月1〜2回程度で塗布しすぎに注意する

- 濡れた場合は自然乾燥し、直射日光やドライヤーは避ける

- 型崩れ防止のため収納時は形を整えて保管する

- 練習用と試合用で使い分けると管理がしやすい

参考資料:かけの手入れ方法