弓道における「斜面打ち起こし」は、正面打ち起こしとは異なる構えと動作を持つ技法であり、その違いを理解することは射形の向上に直結します。この記事では、「弓道の斜面打ち起こし」と検索している方に向けて、正面打ち起こしとの違いや基本的なやり方、図解を交えた動作の解説、そして体配における注意点まで、実践に役立つ情報を網羅的に紹介します。

特に、「斜面打ち起こしの違い」が気になる方や、「打ち起こしは禁止されていますか?」と不安に思っている方にも、誤解なく理解できるよう丁寧に解説しています。また、流派による技法の違いにも触れ、日置流における斜面打ち起こしの特徴についても紹介しています。

初心者から経験者まで、斜面打ち起こしの基礎を整理したい方にとって、体系的に学べる内容となっています。

- 斜面打ち起こしの正しいやり方と動作の流れ

- 正面打ち起こしとの具体的な違い

- 試合や審査での使用可否と体配上の注意点

- 日置流における斜面打ち起こしの特徴

弓道で斜面打ち起こしの基本と魅力

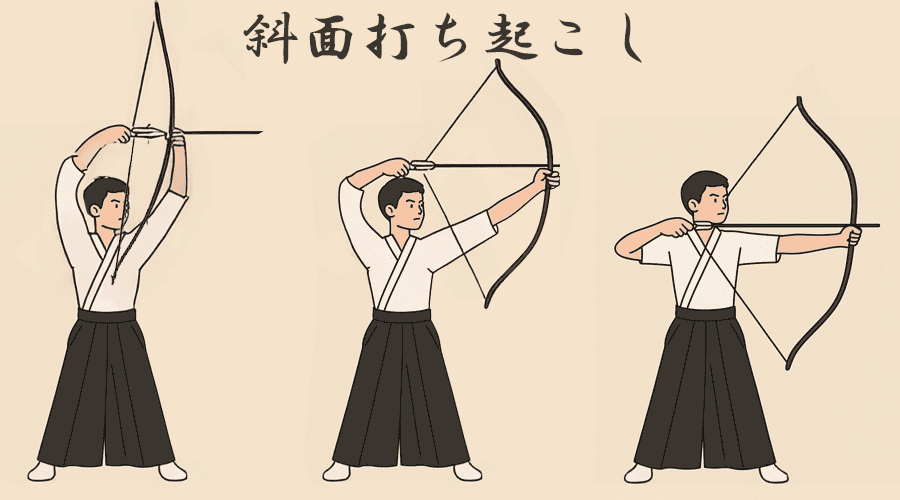

図でわかる斜面打ち起こしのやり方

斜面打ち起こしとは、弓を斜めに構えた状態から矢を放つ技法で、左右の肩のラインが的に対して斜めになるのが特徴です。この姿勢からスムーズに矢を引き分けるためには、動作の流れと身体の使い方を正しく理解する必要があります。

まず構えの時点で、足の開きはやや斜めにし、胴体も的方向へ軽く向けます。その状態から、左手で弓を押し出しながら、右手を弦と矢に添えて自然に持ち上げます。両腕は円を描くように上へ運び、額の高さまで来たところで、左右に引き分けていきます。この一連の流れは、円運動を意識すると安定しやすく、動作も滑らかになります。

このように動作を円滑に行うには、肩や肘、手首の位置に注意することが大切です。例えば、打ち起こしのときに右肘が上がりすぎると矢が上に飛ぶ原因になりますし、左手の押し出しが弱いと、弓がぶれて照準が定まりません。

また、斜面打ち起こしでは「押し開き」と呼ばれる動作が重要です。これは、弓を額の高さまで持ち上げた後、弓と矢を左右に押し分けながら射形を作る動作で、打ち起こしと引き分けの移行をスムーズに行うためのものです。ここが不安定だと、矢所がばらつきやすくなります。

いずれにしても、正しい姿勢と動作のイメージを持つことが上達の第一歩です。最初は鏡の前や動画を撮って確認することで、自分のフォームを客観的に把握することができます。道場の先生に指摘を受けながら、繰り返し動きを練習すると良いでしょう。

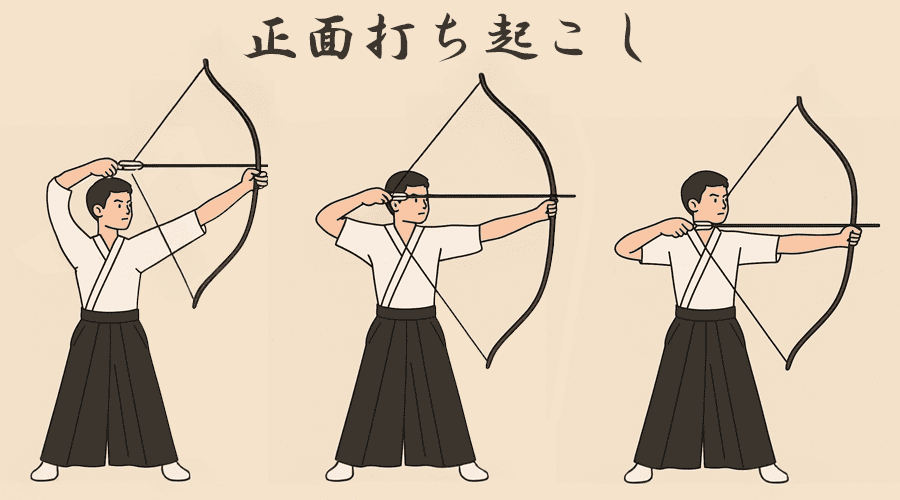

正面打ち起こしとの違いと選び方

正面打ち起こしと斜面打ち起こしは、弓道における基本技法の中でも対照的な動作スタイルです。選び方は個人の体格や目的、所属する流派などによって変わるため、それぞれの特徴と違いを理解することが重要です。

正面打ち起こしは、弓を体の真正面に構えて、弓を真上に上げてから引き分ける技法です。左右の肩のラインは的に対してほぼ平行となり、動作が対称的になるため、射形のバランスを取りやすい点がメリットです。特に初心者や基礎を固めたい段階では、正面打ち起こしが推奨される傾向があります。

一方で、斜面打ち起こしは身体を斜めに構え、弓を少し開いた状態から額の高さまで持ち上げ、そこから引き分ける技法です。こちらは、より自然な腕の動きができるため、肩や肘に負担がかかりにくく、連続して射つ際に動作が効率的であると評価されることもあります。

ここで注意したいのは、どちらが優れているかという問題ではないという点です。例えば、体格が大きい人や肩幅が広い人は、斜面の方が身体の可動域に合いやすく、無理なく引ける場合があります。逆に、腕が長く真っ直ぐな動作を得意とする人は、正面打ち起こしの方が安定することもあります。

また、流派によって採用している技法が異なるため、所属道場の指導方針も選択のポイントになります。日置流や竹林派では斜面打ち起こしが主流とされている一方で、全日本弓道連盟の基本指導では正面打ち起こしが標準とされています。

自分にとってどちらのスタイルが最適かを判断するには、両方の動きを試してみることが近道です。そして、単に見た目の好みだけではなく、「動作の再現性」や「矢所の安定性」といった実用性を重視すると良いでしょう。

初心者に斜面打ち起こしは難しいのか?

斜面打ち起こしは、初心者にとって決して不可能な技法ではありませんが、正面打ち起こしに比べて理解に時間がかかる傾向があります。特に弓道を始めたばかりの人は、体の動かし方に慣れていないため、斜めの構えと動作をスムーズに行うには丁寧な練習が求められます。

まず、斜面打ち起こしでは構えの時点で体を的に対してやや斜めに向ける必要があります。この斜めの姿勢に慣れていないと、引き分けの動作で左右のバランスが崩れやすく、矢が安定して飛ばないという悩みに直面しやすくなります。また、正面打ち起こしと比べると腕の動きが非対称になるため、どちらかの肩や腕に偏った力がかかりやすく、フォームが乱れることもあります。

一方で、斜面打ち起こしには良い点もあります。腕を自然な角度で上げやすく、身体への負担が軽減されることが多いです。正しい形で習得すれば、無理なく引ける射形を構築できるという利点もあります。

これには、指導者のもとで一つひとつの動作を丁寧に確認しながら練習する姿勢が大切です。特に初心者は、自分の身体の動きを客観的に見られるよう、動画を撮ってチェックしたり、鏡を使って練習したりすると効果的です。

初めて斜面打ち起こしを学ぶ際は、正しい構えをしっかり覚えることが最優先です。見よう見まねで進めると、後々矢所の安定や体配の美しさに影響が出やすいため、焦らず基本に忠実な練習を積み重ねることが成功の鍵となります。

流派による違いと日置流の特徴

弓道には複数の流派が存在し、その中でも打ち起こしの方法には顕著な違いがあります。斜面打ち起こしを採用している流派の一つが日置流です。流派ごとに動作の目的や美意識が異なるため、違いを理解することは技術習得において非常に有効です。

日置流では、身体を的に対して斜めに構え、自然体で弓を扱うことを重視します。特徴的なのは、斜面打ち起こしから「押し開き」へと移行する際の流れるような動きです。この技法では、無駄のない動線で打ち起こしから引き分けに繋げることが求められます。動作に無理が少ないため、長時間の稽古でも身体への負担が少なく済む傾向があります。

一方、正面打ち起こしを基本とするのは主に全日本弓道連盟の指導体系です。この方式では、左右対称の動きとバランスのとれた美しい射形を基準としています。足の開きや体の向きが明確に定められており、審査や競技でも安定して評価されやすいスタイルです。

ここで混乱しがちなのが、「どちらが正しいのか?」という疑問ですが、それぞれの流派には歴史的背景と理論があり、優劣をつけるものではありません。例えば、日置流は戦国時代から続く実戦的な流派で、動きに無駄がなく、実用性に優れた射法を持ちます。逆に連盟の指導は、全国的に統一された指導体系であるため、標準的な学び方として広く支持されています。

こうした流派による違いを理解することは、自分の射形を深めるヒントになります。現在所属している道場の流派を確認し、その理念や目的に合った学び方を選ぶと、より納得感を持って技術を習得できるでしょう。

面打ち起こしにおける体配の注意点

斜面打ち起こしを行う際、動作そのものだけでなく体配にも十分な注意が必要です。体配とは、射場での立ち居振る舞いや動きの美しさを指し、試合や審査での評価に大きく影響します。

まず押さえておきたいのは、斜面打ち起こしの構えが斜めであるからといって、体配そのものまで斜めになって良いわけではないという点です。入場から退場までの基本動作は、あくまで正面を意識した所作で行われます。そのため、射位に立った時だけ斜めになるという動作の切り替えを、自然に行えるようにしておくことが大切です。

また、射位に立ってからの礼、矢取り、矢番えといった一連の流れにおいても、体の角度や動きが不自然にならないよう配慮が必要です。例えば、弓の開き方や立ち位置を微妙に調整しながら、斜面打ち起こしの構えに入る過程がぎこちないと、全体の所作が乱れて見えてしまいます。

さらに、斜面打ち起こしでは弓を持ち上げる動きが弧を描くような形になるため、周囲との距離感にも気を配る必要があります。特に団体戦などで複数人が同時に動作を行う場合、他の射手と接触するリスクが高まるため、動作範囲を正確に理解しておくことが求められます。

こうした体配上の注意点は、実際の練習で繰り返し意識しないと身につきません。動画で自分の動作を確認したり、他人から客観的な指摘を受けることが改善への近道となります。

見た目の美しさだけでなく、安全性や流れの滑らかさも体配には含まれています。斜面打ち起こしを選ぶ場合は、射形だけでなくその前後の動作まで意識することで、より完成度の高い弓道を目指すことができます。

弓道の斜面打ち起こしの実践と応用

試合・審査で使える?禁止されてる?

斜面打ち起こしは、公式の試合や審査でも使用可能な技法であり、禁止されているわけではありません。ただし、その正確な理解と正しい型が求められるため、誤解が生じやすい技法でもあります。

実際、全日本弓道連盟による指導要領では、正面打ち起こしを基本形として紹介しています。このため、初心者指導や審査指導では正面打ち起こしを採用する道場が多い傾向にあります。とはいえ、斜面打ち起こしがルールとして否定されているわけではなく、伝統的な流派や個人の体格・技術に応じて許容されています。

むしろ、斜面打ち起こしを正しく行うことで、射形に無理がなく、再現性の高い射を実現できる場合もあります。とくに肩の可動域が狭い人や腕が長い人には、斜面の方が自然な動作になることも少なくありません。

ただし、試合や審査においては、審査員や審判が「なぜこの技法を選んでいるのか」を理解できるように、射の完成度や体配の美しさを示すことが大切です。例えば、斜面打ち起こしを選んでいても、射形が不安定だったり、体配に不自然さがあると評価を下げられる可能性があります。

また、道場や団体によっては、統一指導の観点から正面打ち起こしの使用を推奨または指示している場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。指導者の考え方に沿わない形で独自に技法を選択すると、誤解や指摘を受けるケースもあります。

いずれにしても、斜面打ち起こしは使ってよい技法であり、技術的な完成度が伴っていれば試合や審査で問題なく通用します。禁止されているという誤解は、情報不足や断片的な体験談に起因するものであり、正しい知識を持って堂々と技法を選ぶことが大切です。

上達しない原因とその対策

斜面打ち起こしを続けているのに、思うように上達しないと感じる場合、原因は技術だけでなく意識や練習の方法に潜んでいることが少なくありません。特にフォームが安定しない、矢所がばらつくといった悩みを抱える人は、根本的な部分を見直す必要があります。

多くの場合、上達を妨げる要因の一つは「形が固まっていないこと」です。斜面打ち起こしは動作が斜めに展開されるため、左右の力のバランスが崩れやすく、日によってフォームが変わってしまうことがあります。これでは射の再現性が低く、上達を実感しにくくなります。

もう一つは、「引き分けの不安定さ」です。斜面打ち起こしでは、打ち起こした弓を左右に押し分けるようにして引いていきますが、このときに肩や肘の位置が定まっていないと、力の向きがずれ、矢所に影響が出てしまいます。とくに右肘が後方に流れると、的を外れた上方向に矢が飛ぶこともあります。

また、毎回同じテンポで動けていない場合も注意が必要です。リズムの乱れは動作のムラにつながりやすく、精神的にも不安定さが出てきます。

これを改善するには、まず自分の射を動画で撮影し、客観的に確認することから始めてみましょう。どの動作が毎回ズレているのか、目で見て把握できれば修正点が明確になります。次に、同じ練習を繰り返すだけでなく、部分ごとに区切って練習するのも効果的です。たとえば「打ち起こしの角度」だけに集中して確認する日を作ると、精度が高まります。

最後に、上達には焦らず基本に立ち返る姿勢も欠かせません。分からなくなったときこそ、足の位置、手の高さ、視線の向きといった基本事項を一つずつ見直すことで、停滞から抜け出すきっかけが生まれます。

効果的な練習法と反復のコツ

斜面打ち起こしを安定させるためには、単に射数を重ねるだけでは不十分です。効率よく技術を習得するには、目的を明確にした練習法と、再現性を意識した反復が欠かせません。

まず取り組みたいのが「動作の分解練習」です。打ち起こしから引き分けまでを一気に行うのではなく、各工程を区切って確認することで、動作の精度が高まります。特に斜面打ち起こしでは、構え・打ち起こし・押し開きのそれぞれの動作が独特なので、部分練習が効果を発揮しやすいです。

例えば「打ち起こしの高さだけを固定する」ことをテーマに10本引く、あるいは「肘の位置を一定に保つ」ことに集中して練習するなど、目的を絞った練習が技術向上の鍵になります。これにより、毎回の射でブレやすい部分が明確になり、動作の安定性が増していきます。

次に取り入れたいのが「ルーティン化」です。同じ動作を同じ順序で繰り返すことで、精神面でも落ち着きが生まれます。斜面打ち起こしは、姿勢の微妙な崩れが矢所に直結するため、毎回の動作がどれだけ安定しているかが成否を左右します。

さらに、練習の記録を取ることも有効です。今日の課題は何だったのか、どの点を改善しようとしたのかをノートに書き出すことで、自分の成長や改善点を客観的に追えるようになります。こうした振り返りは、ただ漫然と練習するよりも何倍も成果につながります。

最後に、反復を支えるのは集中力です。長時間練習するよりも、短時間でも集中して取り組む方が効果は高まります。30分だけでも良いので、一つのテーマに対して意識を集中し、内容の濃い練習を心がけましょう。これにより、斜面打ち起こしの精度は確実に上がっていきます。

弓道の斜面打ち起こしの理解を深めるために

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 斜面打ち起こしは斜めの構えから矢を放つ技法である

- 正面打ち起こしと比較して腕の動きが自然になりやすい

- 初心者にとっては体の使い方に慣れが必要

- 流派によって打ち起こしの型や意図が異なる

- 日置流では斜面打ち起こしが主流の技法として使われている

- 動作の再現性を高めるには肘や肩の位置が重要

- 押し開きの動作がスムーズな引き分けを支える

- 正しい構えができないと矢所がばらつきやすい

- 体配に不自然さがあると試合や審査で減点の対象となる

- 団体戦では周囲との距離に注意して動く必要がある

- 斜面打ち起こしは試合や審査でも使用可能である

- 指導方針によっては正面打ち起こしを推奨される場合もある

- 上達しない原因は動作のズレや練習方法の偏りにある

- 部分練習やテーマを絞った反復が効果的である

- 動作のルーティン化が射の安定性を高める