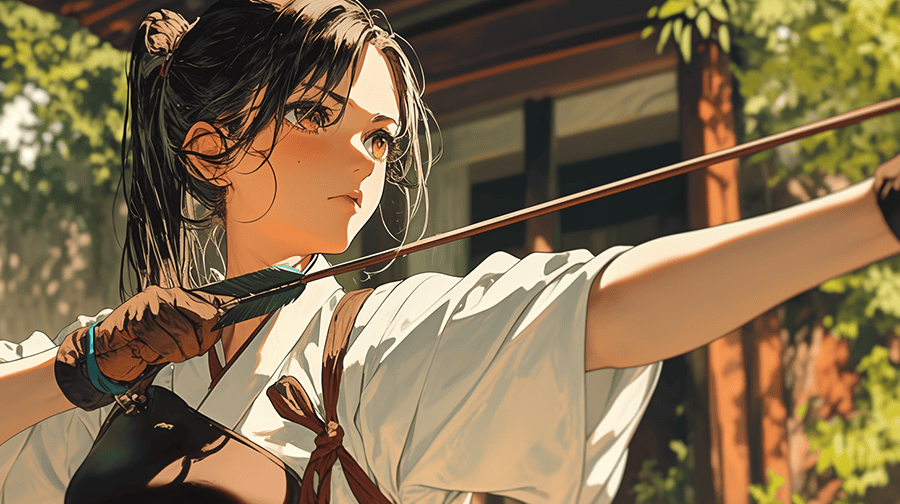

弓道において、押手の安定は射の精度を大きく左右します。その補助として使われる「押手かけ」は、多くの射手にとって頼りになる道具ですが、正しく使わなければかえって射形を乱す原因にもなり得ます。

この記事では、弓道の押手かけデメリットについて検索し、たどり着いた方に向けて、押手かけの効果や正しい付け方、親指や手首への影響、本押手かけや一本押手弽の違い、さらには大会や審査での評価にどう関わるのかまで幅広く解説します。押手かけをつけるメリットを最大限に活かしつつ、自分に合ったおすすめの使い方を見つけたい方にとって、実用的なヒントが詰まった内容となっています。

- 押手かけの使用によるメリットとデメリットの違い

- 押手かけが射形や身体に与える具体的な影響

- 押手かけの種類や選び方、正しい付け方

- 審査や大会での押手かけ使用における注意点

弓道で押手かけのデメリットとは何か?

効果と逆効果の違いとは

押手かけは、射手の手や指を保護しつつ、押手の安定性を高めるための補助具です。しかし、使い方を誤ると、その効果は逆に働き、射形を崩す原因になることがあります。

そもそも押手かけは、弓を引く際の力を適切に支え、手首の角度を一定に保つ役割があります。これにより、矢筋が安定し、再現性の高い射が可能になります。また、長時間の稽古や試合でも手の疲労を軽減し、ケガの予防にもつながります。

一方で、押手かけのサイズが合っていなかったり、装着位置がズレていたりすると、逆に手や腕に無理な力が加わります。その結果、押し手が過度に力んでしまい、矢の飛び方が乱れたり、引き分けの際に押しが抜けてしまうこともあります。特に初心者や力の加減に不慣れな方は、この逆効果を感じやすい傾向にあります。

例えば、押手かけを深く着けすぎると、手首が固定されすぎて柔軟な動きが妨げられます。逆に浅すぎると、安定せず射に集中できなくなることがあります。このように、道具としての効果を発揮するには「正しく使うこと」が前提条件となります。

このため、押手かけはただつければ良いというものではなく、自分の手のサイズや射形に合ったものを選び、正確な位置に装着することが重要です。それができて初めて、押手かけは本来の効果を発揮します。

親指や手首に与える負担

押手かけは便利な道具ですが、使い方を誤ると親指や手首に過度な負担をかけてしまうことがあります。

この道具は弓道の押手を安定させるために作られており、手の甲側から親指の付け根付近を包む形で装着します。しかし、締め付けが強すぎたり、押しの力が過剰に集中した場合、特定の部位に負荷がかかることになります。

実際に多くの弓道経験者が感じるのは、親指の関節部分や手首の外側に違和感や軽い痛みを覚えるケースです。これは、押手かけの内側が硬すぎたり、使用者の手に合っていないことが原因として考えられます。また、押しの動作において意識的に力を入れすぎると、余計な筋肉が緊張し、指や手首の柔軟性を損なってしまうこともあります。

例えば、試合前に緊張して力が入りすぎると、親指で弓を強く押そうとするあまり関節に負担がかかりやすくなります。押手かけがその動きをサポートするどころか、痛みの原因となってしまうのです。

こうした問題を避けるためには、まず自分の手のサイズや骨格に合った押手かけを選び、装着時の角度や締め具合にも注意を払う必要があります。加えて、普段の練習では力の入れ方を見直し、無理のない動作を身につけることも大切です。

負担の蓄積は怪我の原因にもつながるため、少しでも違和感があれば早めに見直しを行いましょう。予防的な視点を持つことが、長く弓道を続けるための基本になります。

本押手かけと一本押手弽の特徴と選び方

弓道で使用される押手かけにはいくつか種類がありますが、その中でも代表的なのが「本押手かけ」と「一本押手弽」です。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選ぶことが、安定した射形の形成につながります。

本押手かけは、皮革や厚手の素材を用いたしっかりとした造りが特徴です。耐久性が高く、型崩れしにくいため、長時間の練習や試合でも安定感が得られやすい傾向があります。また、手の甲全体をしっかりと包み込む構造になっており、押し手の固定感を重視する方に向いています。

一方で、一本押手弽は非常にシンプルな形状をしており、軽量で柔軟性が高いのが特長です。装着感が軽いため、手首や親指の動きが制限されにくく、繊細な感覚を重視したい射手には適しています。ただし、素材や構造によっては耐久性に欠ける場合があり、頻繁な使用には向かないケースもあります。

選び方のポイントとしては、まず自分の射形や課題に合っているかを見極めることが大切です。例えば、押し手が不安定な方や、力が入りやすい傾向にある方は、固定感のある本押手かけが有効です。逆に、手の動きの柔軟性を保ちながら感覚的に射を行いたい方には、一本押手弽が適しているかもしれません。

また、体格や手のサイズ、使用頻度なども選定基準となります。いずれにしても、見た目や価格だけで選ぶのではなく、実際に試着して自分の動きに合うかを確認することが重要です。道具は射の土台を支える存在であるため、慎重な選択が求められます。

不適切な付け方が招く失敗

押手かけは正しい付け方をしなければ、かえって射型を崩す原因になることがあります。適切な装着ができていないと、力の伝達がうまくいかず、矢の飛び方にまで悪影響を及ぼす可能性があります。

例えば、押手かけが手の甲に対してずれて装着されていると、手首の角度が不自然になり、押しの力がまっすぐ弓に伝わらなくなります。その結果、引き分け時に手首が折れるような形になり、矢筋が乱れたり、矢が上下に大きくブレることがあります。

また、押手かけをきつく締めすぎると、手の血流が妨げられ、長時間の練習中にしびれや痛みが発生する場合もあります。逆に緩すぎれば安定感を欠き、押手そのものがブレる原因になります。このような状態では、いくら他の動作を整えても、全体の射型が安定しません。

前述の通り、装着ミスは射手自身が気付きにくい場合もあるため、動画で自分の動作を確認したり、第三者に見てもらうことが有効です。特に試合前や審査前は、毎回同じ位置・角度で装着できているかをチェックリスト化して確認するとよいでしょう。

押手かけは小さな道具ですが、誤った使い方ひとつで、射そのものの質が大きく左右されます。日頃から正しい装着手順を確認し、常に一定の状態で使えるよう練習しておくことが大切です。道具の使い方を見直すことで、射の安定性は格段に向上します。

初心者に多い使用のミス例

弓道を始めたばかりの方が押手かけを使う際、いくつかの典型的なミスが見られます。これらを把握しておくことで、射の安定性を高める近道となります。

多くの初心者が最初に陥りやすいのが、押手かけを強く締めすぎてしまうことです。手首や親指に過剰な圧力がかかると、押す力の方向が不自然になり、手全体が力んでしまいます。その結果、射の動作が硬くなり、矢の飛びも不安定になります。

また、押手かけを浅く装着してしまうケースも多く見られます。装着位置が手の甲に対して高すぎたり、親指の関節をしっかりと覆えていなかったりすると、押し手の支点が不安定になり、押しの力がまっすぐ伝わらなくなります。

他にも、押手かけをつける向きや角度を毎回変えてしまうと、射の再現性が著しく低下します。押手かけは道具でありながら、射手の一部のように同じ位置・角度でつけることが求められます。毎回の装着を感覚で行ってしまうと、日によって射形が変化し、練習の効果が薄れてしまう原因となります。

こうしたミスを防ぐには、自分の手に合った押手かけを選ぶことはもちろん、装着方法を正しく覚え、毎回一定にする意識を持つことが大切です。最初のうちは、鏡を使った確認や、経験者に見てもらいながら修正を重ねるのが効果的です。

弓道で押手かけを使うデメリットを理解し改善へ

つけるメリットとリスクのバランス

押手かけは、弓道において射形の安定や手指の保護を目的とした重要な道具の一つです。ただし、その使用にはメリットだけでなく、見逃せないリスクも存在します。

まずメリットとして挙げられるのは、押手の形を安定させられる点です。装着することで、押しの力がまっすぐ弓に伝わりやすくなり、射形の崩れを防ぐ効果が期待できます。さらに、長時間の稽古や試合の際でも、親指や手首への負担を軽減できるため、疲労や怪我の防止にもつながります。

一方で、押手かけを頼りすぎると、押手本来の動きや感覚が鈍ってしまうリスクがあります。例えば、形だけに意識が向き、押しの感覚が曖昧になると、射の本質である「押し開く」動作が不自然になりかねません。また、自分の手に合わないものを使用すると、むしろ射形を乱す要因にもなります。

さらに、押手かけは適切なサイズ・形状・材質を選ぶことが重要です。合っていないものを無理に使用すると、手の感覚が狂ったり、動作のたびに違和感を覚えたりすることもあります。こうした状態では、本来得られるべき効果が十分に発揮されません。

押手かけの使用において大切なのは、「補助道具としての使い方」を理解することです。押手の形を助ける一方で、それに依存しすぎず、自分の身体感覚や技術を高めていくことも忘れてはなりません。押手かけに頼りすぎず、あくまで自分の射を補完する道具として使うバランスが求められます。

効果的な調整と練習法

押手かけは、正しく調整し使用することで射形の安定性を大きく向上させることができます。その一方で、調整が曖昧なまま練習を重ねても、上達の実感を得にくくなってしまいます。

押手かけの調整で重要なのは、装着する位置と締め具合の確認です。装着位置は、親指の根元をしっかりと包み込みつつ、手首に無理のない自然な角度を保てる場所が理想的です。これにより、押しの力が弓にまっすぐ伝わりやすくなり、手首や腕への負担も軽減されます。

締めすぎると血流が悪くなり、練習中にしびれや違和感が出やすくなります。逆に緩すぎると、押手そのものがぐらつき、力の伝達が不安定になります。こうした状態を避けるためにも、稽古の前には必ず装着状態をチェックし、一定のフィット感を維持することが大切です。

練習法としては、動画撮影を活用して自分の押手の角度や動きの確認を行うと効果的です。また、押しの動作にだけ集中した「分解練習」を取り入れることで、道具の状態と身体の動きがどのように連動しているかが明確になります。さらに、異なる強度の弓で押手の感覚を比較することも、自分に合った調整の参考になります。

効果的な調整と継続的な確認を意識することで、押手かけは「形を整えるための道具」から「射を支える味方」へと変わっていきます。

試合や大会での影響とは

試合や大会といった緊張感の高い場面では、普段以上に押手かけの状態が射に大きな影響を与えることがあります。どれだけ練習を積んでいても、道具の不調があるだけでパフォーマンスが崩れる可能性は十分にあります。

多くの場合、試合では無意識に力が入りやすくなり、その影響で押手かけの装着がずれたり、締め付けすぎてしまったりすることがあります。こうした状態では、押しの方向や力加減が安定せず、矢が上下や左右にぶれることもあります。特に、緊張によって手の動きが硬くなると、押手かけの素材が手に干渉しやすくなり、思わぬ不調を招くことがあります。

例えば、普段と異なる会場や環境で試合に臨む際、気温や湿度によって皮革の硬さが変化し、押手かけの感触がいつもと違うと感じることもあります。これが違和感となり、射に影響を及ぼすことも少なくありません。

こうした事態を防ぐためには、試合用の押手かけを日頃から使い慣れておくことが重要です。試合直前だけに新しい道具を使うのではなく、日常の練習から本番を想定した道具使いを意識しておくことで、環境の変化にも対応しやすくなります。

さらに、試合前のルーティンとして、押手かけの装着位置・締め具合・素材の状態を丁寧に確認する時間を設けることも有効です。このような事前準備が、落ち着いた心で射に集中できる状態をつくります。

試合という特別な場面においてこそ、押手かけの影響はより大きく現れます。その特性を理解し、事前に対策しておくことが、安定した本番力を支える鍵となります。

審査で使えるのか?評価基準と注意点

弓道の昇段審査において、押手かけを使うこと自体は基本的に認められています。ただし、使用にあたっては注意すべき点がいくつか存在します。評価を下げないためには、道具の扱い方や審査規定を正しく理解しておくことが重要です。

まず押さえておきたいのは、審査の評価基準は「射形」「射意」「中(あたること)」といった要素の総合評価であるという点です。その中で、押手かけの使用が直接減点対象となることは一般的にはありません。ただし、使用していることで射形が不自然に見えたり、押手の動きが不安定になっていると判断されると、結果的に評価に影響する可能性はあります。

特に押手かけの装着位置がずれていたり、締め付けが強すぎて手首の角度が不自然になっている場合、それが射形の乱れとして見なされることがあります。見た目の印象は審査員にとって重要な判断材料になるため、違和感のある装着は避けるべきです。

また、装着の際に目立つような動作があると、礼法の観点からも減点対象になりかねません。例えば、押手かけを直している最中に道場内で目立った動作をしてしまうと、礼儀作法の観点でマイナス評価となる場合もあるため注意が必要です。

審査に向けては、普段から本番で使用する押手かけを使い、自然な射形を崩さないように練習しておくことが望まれます。特別な対策を取るというよりも、審査当日もいつも通りの動作が再現できるよう、日常の稽古に取り入れておくことが効果的です。

心技両面から安定を得る改善アプローチ

弓道において、技術だけでなく精神面の安定も重要な要素です。特に押手かけの扱いが不安定だと感じる方は、射そのものの技術向上と並行して、心の落ち着きも整えることが求められます。

技の面では、自分に合った押手かけを正しく使いこなすことで、押手の軌道が安定し、射形が整っていきます。ただ、技術だけを追い求めても、緊張やプレッシャーに弱い状態では本番で力を発揮しにくくなります。こうした場面で必要になるのが「心」の支えです。

例えば、試合前や審査前の緊張を和らげるために、ヨガやマインドフルネスといった呼吸法や身体の使い方を取り入れると、心拍の安定や集中力の向上につながります。身体の柔軟性も高まり、押手の自然な動きが可能になります。

また、自分の動作を冷静に分析できるようになると、押手かけに関する違和感にも気付きやすくなります。これは単に「上手くなりたい」という気持ちとは異なり、自分の心と向き合う姿勢があるからこそ得られる成果です。

稽古の中で毎回、自分の感情の変化や身体の状態に目を向ける習慣を持つと、射への集中力が高まり、安定した射が生まれやすくなります。技術を磨くだけでなく、心の整え方も同時に意識することで、練習の成果はより確実なものになるはずです。

このように考えると、押手かけの扱いを改善するためには、心技一体の姿勢が欠かせません。安定した射を手に入れるには、道具と心の両方を丁寧に整えていくことが最も効果的なアプローチになります。

弓道で押手かけを使うデメリットを正しく理解するための総まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 押手かけは射形を安定させるが使い方次第で逆効果になる

- 手首や親指への過度な負担が痛みや動作不良につながる

- 本押手かけは安定性重視、一本押手弽は柔軟性重視の道具である

- 押手かけの装着ミスが矢飛びや射型の乱れを引き起こす

- 締め付けすぎや位置ずれは力の伝達に悪影響を与える

- 初心者は親指への力の入れすぎや装着の再現性不足が多い

- 押手かけには手の保護や射形の保持といった利点がある

- 道具への過度な依存が技術の習熟を妨げる場合がある

- 正しい位置・角度の調整で道具の効果が最大限に発揮される

- 練習中に装着状態を都度確認する習慣が安定感を生む

- 試合では緊張により装着のズレや動作の硬直が起こりやすい

- 大会本番での違和感回避には練習段階からの準備が重要

- 審査では押手かけの使用自体は認められるが装着の丁寧さが評価に影響する

- 礼法面や装着動作の不自然さが減点対象になることもある

- 精神的安定と技術的習熟を両立させる姿勢が射の安定を支える