弓道を続けていると、肩や肘、手首、そして指先まで、思いがけない部位に痛みや違和感を感じることがあります。中でも、親指や小指の付け根が痛いといった症状は多くの競技者に共通する悩みです。そうした場面で注目されているのが「弓道でのテーピング」の活用です。本記事では、テーピングの効果やおすすめの種類、部位別の正しい貼り方について詳しく解説していきます。

特に、大会前のコンディショニングや、押し手・押手かけの安定性を高めたい場面では、テーピングが大きなサポートとなります。また、「弓道で手首にテーピングはしてもいいですか?」といった疑問を持つ方にも向けて、競技中の使用可否や注意点を丁寧に取り上げています。

一方で、テーピングには欠点は何かという視点も忘れてはいけません。誤った使い方はフォームの崩れや皮膚トラブルを引き起こす可能性があります。本記事では、効果を最大限に引き出すための知識と、避けるべきポイントを分かりやすくまとめています。テーピングを正しく活用し、安定した射型と快適な練習環境を手に入れましょう。

- 弓道で使えるテーピングの種類と選び方

- 痛みのある部位ごとの貼り方と注意点

- 射型や押し手の安定にテーピングがどう役立つか

- テーピングを使うタイミングと外す目安

弓道をするときにテーピングで肩や肘を正しく守る

弓道で起こる痛みとテーピングの役割

弓道では肩や肘、手首、指の関節に負担がかかりやすく、特に長期間練習を続けていると痛みを感じることがあります。テーピングは、これらの部位にかかる負担を軽減し、怪我の予防や回復のサポートとして重要な役割を果たします。

その理由は、テーピングによって関節や筋肉を適度に固定できるからです。弓道の動作は繊細で、特に「引き分け」や「離れ」の際に筋肉や腱が緊張しやすくなります。たとえば、引く側の肩や肘には大きな負荷がかかり、押す側の小指や手首にも圧力が集中します。これらの部位にあらかじめテーピングを施すことで、可動域を制限しすぎずにサポートを加えることが可能です。

例えば、肩に違和感がある場合には、肩関節の外側から上腕にかけてキネシオテープを貼ることで、筋肉の動きを助けながら炎症や負担の軽減が期待できます。また、小指の付け根や親指の関節に痛みが出た場合でも、関節の周囲を巻くことで過度な動きを防ぎ、安定性を保つことができます。

ただし、テーピングには注意点もあります。巻き方を間違えると血流を妨げてしまったり、逆に関節の動きを不自然にしてフォームが崩れることもあります。また、長時間貼りっぱなしにすると皮膚がかぶれたり、汗によって剥がれやすくなることもあるため、正しい使い方を学んだうえで実施することが大切です。

このように、弓道において痛みや違和感がある部位には、適切なテーピングを取り入れることで、練習の継続やパフォーマンス維持に貢献できます。ただ単に貼るだけでなく、動作や目的に応じた貼り方を選ぶことがポイントです。

テーピングのおすすめと専門家が選ぶ種類

テーピングにはいくつかの種類がありますが、弓道に適したテープを選ぶことで、より効果的に関節や筋肉をサポートできます。競技者の多くが使用しているのは、キネシオテープやホワイトテープといったタイプです。それぞれ特性が異なるため、目的に応じた選び方が必要です。

キネシオテープは伸縮性があり、筋肉の動きに追従しやすいため、動作を妨げずにサポート効果を得ることができます。肩や肘など大きな関節や筋肉に貼ることで、動きを助けながら負荷を和らげることが可能です。さらに、血流促進や疲労軽減といった効果も期待できるため、練習後の回復目的でも活用されています。

一方でホワイトテープは伸縮性がないため、しっかりとした固定が必要な場面で適しています。例えば、小指の付け根や手首など、細かい関節の安定性を保ちたいときに効果的です。関節のねじれや過伸展を防ぎ、特定の方向への動作を制限する役割を果たします。

専門家の間では、動的なサポートが必要な部位にはキネシオテープ、固定力が求められる箇所にはホワイトテープを使い分ける方法が推奨されています。また、皮膚の弱い方やテープのかぶれが気になる方には、低刺激性の素材を使用した製品もあります。

ただし、どれだけ良いテープを選んでも、貼り方が誤っていると逆効果になることがあります。テープを貼る際には、肌を清潔に保ち、シワができないように丁寧に貼ることが重要です。また、初めて使う際には専門家の指導を受けるか、図解や動画で正しい貼り方を確認しておくと安心です。

このように、テーピングの種類を理解し、自分の症状や目的に合ったものを選ぶことで、練習の質を落とさずに身体の負担を減らすことができます。選び方と使い方の両方に注意を払いながら、効果的に活用していきましょう。

テーピングの欠点と注意点を知っておこう

テーピングは非常に便利なサポート手段ですが、誤った使い方をすると逆に体に負担をかけてしまう可能性があります。痛みの予防やフォームの安定を目的として貼る人が多いものの、欠点やリスクも理解しておくことが大切です。

まず、最も多いトラブルの一つが皮膚への影響です。特に長時間貼りっぱなしにしていると、かぶれや赤み、かゆみが発生することがあります。汗をかいた状態や、肌が敏感な人はさらに注意が必要です。また、同じ場所に繰り返しテープを貼ることで、摩擦による炎症を引き起こす場合もあります。

さらに、テーピングの巻き方が不適切だと、逆に可動域を制限しすぎてしまい、フォームに悪影響を及ぼすこともあります。弓道では繊細な動きが要求されるため、テープによって引き手や押し手の動きが制限されてしまうと、本来の射型が崩れるおそれも出てきます。

例えば、手首や指に固定力の強いホワイトテープを強く巻きすぎると、血流が悪くなり、しびれや痛みを感じることがあります。また、筋肉の動きを妨げる位置に貼ってしまうと、練習後に疲労感が強まることもあるでしょう。

このように、テーピングは便利な反面、正しい知識と使い方が求められます。貼る前には皮膚の状態を確認し、無理のない範囲で巻くよう心がけましょう。初めての方は、練習前に短時間だけ試して、肌への反応や動きへの影響を確認しておくと安心です。

テーピングの使用タイミングと外し方の目安

テーピングの効果を最大限に活かすには、貼るタイミングと外すタイミングを正しく見極めることが重要です。単に痛みがあるときに貼るだけでなく、練習の流れや身体の状態を意識して使うことが求められます。

一般的には、練習前にテーピングを施すことで、関節や筋肉をサポートし、怪我の予防につなげるのが基本です。特に、以前に肩や肘に違和感があった場合や、長時間の稽古が予想されるときは、事前に貼っておくと安心です。また、大会前にも貼っておくことで、安定したフォームを維持しやすくなります。

一方で、練習後の回復目的でテーピングを使うケースもあります。キネシオテープなどの伸縮性のあるタイプは、筋肉の血行促進や疲労軽減に効果があるとされており、練習後にも一定時間貼っておくことがあります。

ただし、貼りっぱなしにしておくのは避けましょう。目安としては、運動後2〜3時間以内には剥がすようにしてください。それ以上貼り続けると、皮膚が蒸れてかぶれやすくなったり、テープが汗で剥がれてしまい不快感が残ることがあります。

また、寝る前には必ずテープを外しましょう。就寝中に無意識のうちに摩擦が起きたり、血流が滞る危険があるため、安全面から見ても就寝時の使用は控えるのが賢明です。

こうして、目的に応じたタイミングでテーピングを使用し、一定時間が経過したら適切に外すことが、弓道でのテーピング活用において重要なポイントになります。練習中に集中できる環境を整えるためにも、時間管理と体調観察をしっかり行うようにしましょう。

大会前のテーピング活用でパフォーマンス維持

大会前には心身のコンディションを整えることが何よりも重要です。テーピングをうまく取り入れることで、身体的な不安要素を軽減し、安定したパフォーマンスを維持しやすくなります。

これは、大会という本番の場では普段よりも緊張や負荷が大きくなりやすいためです。たとえ普段の練習で問題がなかったとしても、本番特有の緊張やフォームの崩れによって痛みや違和感が生じる可能性があります。そうしたリスクを未然に防ぐ目的で、テーピングが使われています。

たとえば、肩に軽い不安がある場合、キネシオテープを貼ることで筋肉の動きをサポートし、フォームの安定性が保ちやすくなります。手首や指など細かい部位にはホワイトテープで固定することで、余計なブレを抑えることも可能です。これにより、本番中の動作をいつも通りに保ちやすくなり、集中力の低下も防げます。

一方で、貼り方を間違えると逆に動きが制限されてしまい、かえってフォームを崩す原因にもなりかねません。また、貼るタイミングが早すぎると、肌が汗をかいてテープが剥がれたり、かゆみが出ることもあるため、直前すぎず、かつ本番までに動作確認ができるタイミングで貼るのが理想です。

このように、大会前にテーピングを活用することは、身体を守るだけでなく、緊張を和らげる精神的な支えとしても役立ちます。慣れていない場合は、数日前の練習からテストしておくことで、本番でも安心して臨めるでしょう。

弓道をするとき上でテーピングの効果的な使い方ガイド

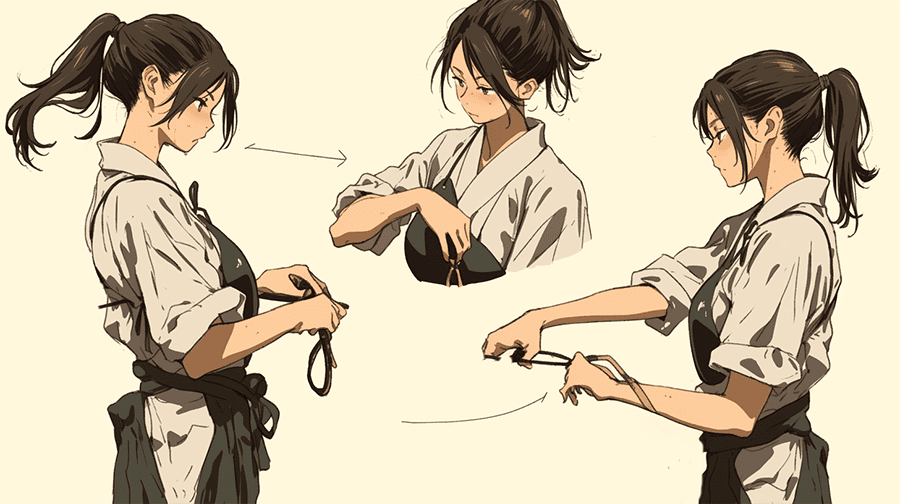

押し手・押手かけにテーピングを使う意味とは

押し手や押手かけにテーピングを使うことには、フォームの安定と負荷の軽減という2つの目的があります。弓道の基本動作において、押し手は弓を支える軸となるため、その動きや感覚に少しでも不安があると全体の射型が崩れてしまいます。

これは、押し手が前に流れてしまったり、肘の位置がズレることで狙いが不安定になるリスクがあるからです。押し手かけを使用している場合でも、その固定感に不安がある人は、テーピングを併用することでより確かな安定感を得られることがあります。

例えば、押し手の手首や肘周辺にテーピングを施すことで、関節の不要な動きを抑え、同じ位置を保ちやすくなります。特に押し手かけの下に薄くキネシオテープを貼ることで、皮膚と装具の間にクッション性が生まれ、長時間の使用でも疲労や痛みが軽減されやすくなります。

ただし、あまりに強く巻きすぎると、指の動きが不自然になったり、弓の握りに違和感が出る場合があります。また、押手かけ自体のズレをテープで無理に抑えようとすると、本来の射法とは異なる動作になってしまうおそれもあります。

このように、押し手と押手かけの補助にテーピングを使うことは、フォームを安定させ、動作の再現性を高める意味で有効です。自分の射型に合うテーピングの位置と貼り方を見つけることで、より精度の高い射を実現しやすくなります。

テーピングで射型を安定させる方法

射型の安定を目指す弓道において、テーピングは動作のブレを抑え、身体の一部に意識を集中させやすくする補助具として活用されています。特に、肩・肘・手首などの関節まわりに適切なサポートを加えることで、フォームの再現性が高まり、矢飛びの乱れを防ぐことが可能になります。

これは、射型が崩れる原因の多くが、無意識下での筋肉の緊張や、左右の動きのバランスのズレにあるためです。たとえば、押し手の肘が内側に入りすぎたり、引き手の肩が上がってしまうと、矢が前方に流れる、あるいは高く浮くなどの不安定な射に繋がってしまいます。

こうした現象を防ぐために、テーピングで肩から腕にかけて軽くテンションをかけると、正しい位置に意識が向きやすくなり、体幹からのブレを抑える助けになります。また、引き手の手首に対しては、軽くサポートすることで無駄な動きを防ぎ、リリース時の力の方向を一定に保ちやすくなります。

ただ、過度に固定してしまうと、逆に動きが硬くなり自然な射ができなくなることもあります。特に弓道では「流れのある動作」が重視されるため、あくまで感覚を補助する程度の貼り方が適切です。

このように、テーピングは筋力や体幹に頼りすぎず、射型の精度を高めたいと考える人にとって、意識と動作をつなぐ役割を果たしてくれる道具といえます。練習中に使用して効果を確認しながら、少しずつ自分に合った貼り方を見つけていくとよいでしょう。

部位別のテーピング貼り方と注意点

弓道におけるテーピングは、貼る部位によって目的や方法が大きく異なります。各部位の役割や負担のかかり方を理解したうえで、それぞれに適した貼り方を実践することが大切です。

まず、肩に貼る場合は、筋肉の動きを妨げないよう、鎖骨のあたりから上腕に向かって「ハの字」に貼る形が基本です。これは、肩の回旋運動を助けつつ、引き分けの際の上がりすぎを抑える効果があります。使用するのは、柔軟性のあるキネシオテープが適しています。

次に、肘に対しては、肘の外側から内側にかけてテープを貼ることで、引いたときの関節への負荷を分散できます。特に、繰り返しの動作で炎症が出やすい部位なので、軽く支えるように巻くことがポイントです。

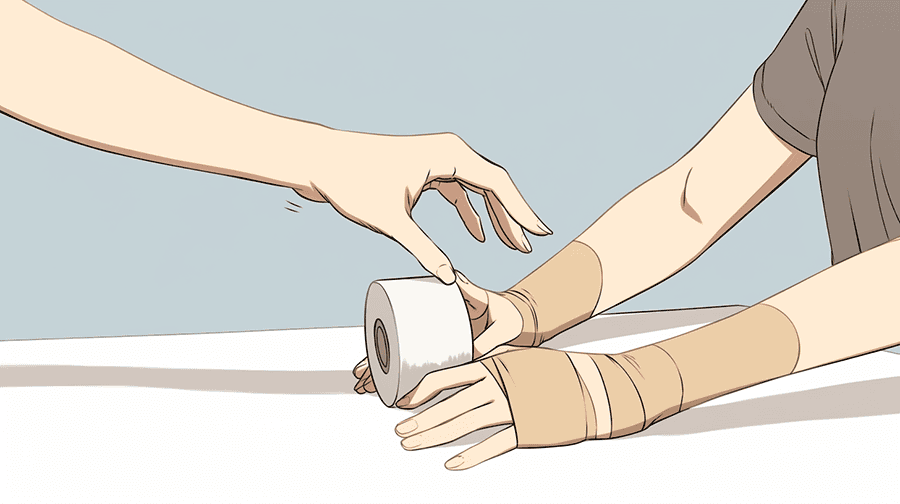

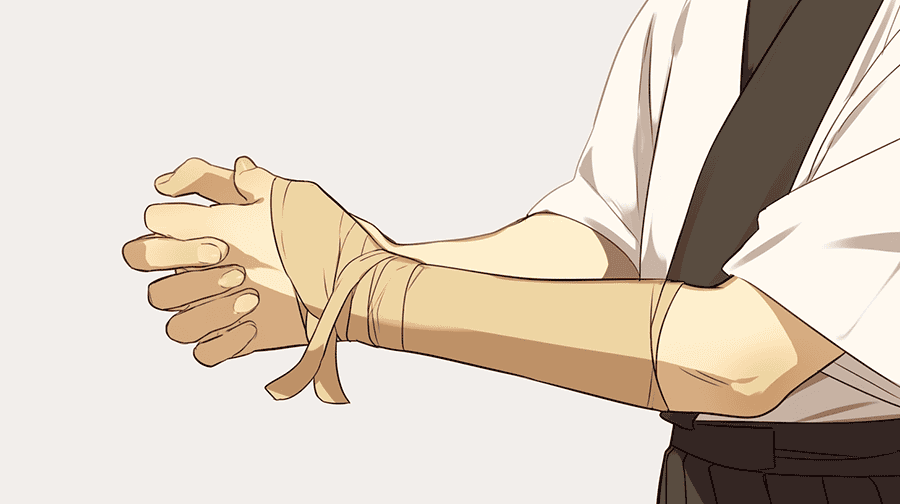

手首については、ホワイトテープを使ってぐるりと一周固定する方法が一般的ですが、可動域を制限しすぎると離れの動作に影響が出るため、やや緩めに巻くのが安全です。小指や親指に関しては、関節の可動を助けるように、テープを指の根元から手のひら方向に向けてV字型に貼ると、支えながら動きを妨げない貼り方になります。

注意点として、どの部位においても、テープは一度で長く貼らず、複数の短いパーツに分けて重ねるように貼ると、皮膚への負担を抑えやすくなります。また、貼る前には汗や皮脂をきちんと拭き取り、テープがしっかり密着する状態を作ることが基本です。

このように、部位ごとに目的とテープの性質を考えた貼り方をすることで、テーピングの効果を最大限に引き出すことができます。自分の痛みや不安のある箇所に合わせて、段階的に試してみるとよいでしょう。

弓道で手首にテーピングはしてもいい?

弓道において手首にテーピングをすることは、適切な目的と方法を理解していれば、実際に効果が期待できる手段の一つです。特に、手首に痛みや不安を抱えている方にとって、無理な動作を防ぐためのサポートとして使われています。

本来、弓道では手首の動きは非常に繊細で、引き手や押し手のわずかな角度の違いが矢飛びに大きく影響します。そのため、痛みや不安から無意識に手首の使い方が変わってしまうと、射型が乱れ、結果として矢が左右にブレる原因になることがあります。

このような場面で、テーピングを軽く巻くことで関節の安定感を高めることが可能です。例えば、ホワイトテープを手首の周囲に一周巻いたうえで、必要に応じて手の甲に向かって斜めに補助的なテープを貼ることで、関節のねじれを抑える方法がよく使われます。これにより、不意な動きや捻じれを防ぎつつ、自然な可動域を残すことができます。

ただし、弓道の競技規則上、明確に禁止されているわけではないものの、テーピングが他の選手の視界を妨げたり、過度に目立つ装着をしていると注意を受けることもあります。とくに大会では「過度な装備」に分類されるケースもゼロではないため、事前に運営側へ確認しておくと安心です。

さらに、手首にテープを巻く際の注意点として、きつく巻きすぎると血行が悪くなり、逆にしびれや痛みを引き起こす場合があります。感覚が鈍くなると、弓の握りや離れに影響が出るため、装着後には何度か動かして違和感がないかを確認しておきましょう。

このように、弓道で手首にテーピングをすることは一定の効果がありますが、使用の目的を明確にし、ルールや身体への影響を理解したうえで活用することが大切です。心配がある場合は、信頼できる指導者や医療従事者に相談してから試すことをおすすめします。

弓道でのテーピングの正しい理解と活用ポイント

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 肩や肘の痛み予防にテーピングは有効

- 適切なテーピングはフォームの安定に寄与する

- 弓道に適したテープはキネシオテープとホワイトテープが主流

- キネシオテープは可動域を確保しながら筋肉をサポートする

- ホワイトテープは関節の固定や動作制限に向いている

- 使用前には皮膚の状態を確認し清潔に保つ必要がある

- 大会前には軽めのテーピングで安心感と集中力を高める

- 手首へのテーピングは過度に巻かず自然な動作を保つべき

- 押し手や押手かけの安定にテーピングを併用するケースがある

- 誤った巻き方は血行不良や射型の崩れを招く可能性がある

- 症状や目的に応じて部位別に適した貼り方を選ぶことが重要

- テープの貼付時間は練習後2〜3時間以内が目安

- かぶれや皮膚トラブルを防ぐため長時間の貼付は避けるべき

- 就寝中の使用は摩擦や圧迫のリスクがあるため控える

- 初めて使う場合は練習中に試して違和感を確認しておくとよい