弓道や弓の文化に触れると、独特の専門用語に出会います。中でも「末弭」は、弓の部位を指す基本的な言葉ですが、弓道を始めたばかりの方にとっては、その正確な意味や読み方、さらには似た言葉との違いが分かりにくいかもしれません。

特に、末弭とは具体的にどの部分を指すのか、よく似た本弭という言葉との違いは何か、そしてなぜ「末」という字が使われるのか、といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、「末弭」というキーワードで検索されたあなたの疑問に答えるため、弓のどの部分を指すのか、読み方や本弭との関係性を、図解も交えながら分かりやすく解説します。

- 末弭の正しい読み方と弓のどの部分を指すかが分かる

- 末弭と本弭の決定的な違いが明確になる

- 「弓弭」や「上弭」といった関連用語との関係性が整理できる

- 弓道の実践(射法)における末弭の役割が理解できる

末弭(うらはず)とは?弓の基本用語を解説

末弭とは?正しい読み方と定義

「末弭(うらはず)」という言葉に、弓道や関連する文献で初めて触れた際、その読み方や正確な意味に戸惑われる方も少なくないでしょう。これは弓の構造を理解する上で欠かせない、非常に基本的ながら重要な専門用語の一つです。

末弭(うらはず)とは、一言で言えば「弓の上端、つまり弦(つる)を掛けるために加工された部分」を指します。

弓の先端は、ただの棒状ではなく、弦の輪(弦輪)を確実に保持するために、わずかな溝が彫られていたり、独特の形状に削り出されたりしています。この弦を受け止める機能を持つ弓の上側の先端部、それこそが末弭です。

しばしば「上弭(うわはず)」とも呼ばれますが、これは末弭と全く同じ意味を持つ同義語です。「上」という漢字が使われているため、こちらの方がより直感的に「弓の上側なのだ」と理解しやすいかもしれません。

和弓は、西洋の弓(アーチェリーなど)とは異なり、握り部が弓の中央ではなく下方に寄っており、弓全体が上下非対称な形状(上長下短)をしているのが大きな特徴です。末弭とは、この独特な形状を持つ和弓の、長い方(上側)の端を指す言葉なのです。

末弭の読み方

この言葉の読み方として最も一般的で、弓道の世界で広く通用しているのが「うらはず」です。

なぜ「末」を「うら」と読むのかについては諸説ありますが、弓の材料である木や竹の「先端部分(梢・こずえ)」を指す古い言葉(やまとことば)である「末(うら)」に由来するという説が有力です。植物の先端、梢が伸びていく先、つまり「上」を指す言葉として「うら」が使われていたと考えられます。

一方で、辞書や文献によっては「すえはず」という読み方が併記されている場合もあります。「末(すえ)」という漢字にも「先端」や「終わり」という意味があるため、こちらも間違いとは言えません。

ただし、弓道の流派や道場、指導者間のコミュニケーションにおいては「うらはず」という読み方が主流となっています。これから弓道を学ばれる方や、文献を読まれる方は、まず「末弭=うらはず=弓の上端」と覚えておくと、様々な場面でスムーズに理解が進むでしょう。

末弭と本弭の決定的な違い

「末弭(うらはず)」を学ぶと、必ずと言ってよいほど同時に登場し、初学者を少し混乱させてしまうかもしれない言葉があります。それが「本弭(もとはず)」です。

ご安心ください。この二つの違いは非常に明確で、一度覚えてしまえば間違うことはありません。末弭と本弭は一対の用語であり、その決定的な違いは「弓の上下どちらの端か」という一点に尽きます。

- 末弭(うらはず): 弓の上端(上側・天側)

- 本弭(もとはず): 弓の下端(下側・地側)

前述の通り、和弓は「上長下短」と呼ばれる、握り部(弓を握る部分)が中央よりも下にある非対称な構造をしています。このため、弓を構えた状態(弦を張った状態で立てた状態)では、握り部より上が長く、下が短くなります。

この時、上になる長い方の先端が「末弭」、地面(床)側に来る短い方の先端が「本弭」です。

「本(もと)」という漢字が「根本」や「基礎」を連想させ、地面に近い「下側」を指す、と考えるとイメージしやすいかもしれません。

この二つの違いを、改めて表にまとめます。

| 用語 | 末弭(うらはず) | 本弭(もとはず) |

| 別名 | 上弭(うわはず) | 下弭(しもはず) |

| 位置 | 弓の上端(天側) | 弓の下端(地側) |

| 役割 | 上側の弦輪(つるわ)を掛ける部分 | 下側の弦輪(つるわ)を掛ける部分 |

| 特徴 | 射法(胴造り)の際、位置の目安となる | – |

このように、末弭と本弭は弓の上下の端を指す、対になる言葉です。和弓の独特な非対称性を理解する上でも、この二つの区別は基本となります。特に表の「特徴」にあるように、末弭は弓を射る動作(射法)の中でも重要な目印とされる点で、単なる部位の名称以上の意味を持っています。

「弓弭」や「上弭」との関係性

末弭(うらはず)と本弭(もとはず)の違いが明確になったところで、さらに理解を深めるために、関連する用語も整理しておきましょう。専門用語は一つずつ個別に覚えるよりも、互いの関係性の中で体系的に捉える方が、記憶にも定着しやすくなります。

ここでは「弓弭(ゆみはず)」と「上弭(うわはず)」について解説します。

弓弭(ゆみはず)とは

弓弭(ゆみはず、または「ゆはず」)は、これまで解説してきた「末弭」と「本弭」の「総称」です。

つまり、弓の上下両端にある、弦輪を掛けるために加工された部分(先端部)全体を指して「弓弭」と呼びます。

弓弭 =(末弭 + 本弭)

したがって、「弓弭の手入れをする」といった表現が使われた場合、それは「弓の上端(末弭)と下端(本弭)の両方」の手入れをすることを意味します。

弓道に関する古い文献や解説書を読む際、文脈によっては「弓弭」という言葉が使われることも多いため、「弓の両端のことだな」と理解できるようになっておくと、読解がスムーズになります。

上弭(うわはず)とは

上弭(うわはず)は、最初のセクションでも触れましたが、「末弭(うらはず)」の「同義語(別名)」です。

意味は全く同じで、弓の上端を指します。「上(うわ)」側にある「弭(はず)」という意味で、漢字の字義通りであり、初心者の方にとっては「末弭」よりも直感的に理解しやすい呼称かもしれません。

末弭 = 上弭

辞書や弓具店の説明、あるいは指導者によっては、「末弭(上弭)」と併記したり、どちらかの呼び方で統一したりすることがあります。地域や流派によっても、どちらの呼称が好まれるかに多少の違いがあるかもしれませんが、どちらも「弓の上端」を指していることに変わりはありません。

同様に、「本弭(もとはず)」の別名として「下弭(しもはず)」という言葉もあります。これも「下」側にある「弭」という意味で、非常に分かりやすいですね。

これらの関係性を整理すると、弓の先端部は「弓弭(総称)」と呼ばれ、そのうち上が「末弭/上弭」、下が「本弭/下弭」と呼ばれる、という階層構造が理解できます。

なぜ「末」なのに「上」?語源を解説

弓道の学習を始めて「末弭(うらはず)=弓の上端」と学ぶと、多くの方が一つの素朴な疑問に突き当たります。

「なぜ『末』という漢字が使われているのに、『上』を指すのか?」

現代の私たちの感覚では、「末(すえ)」という漢字は「末端」「週末」「末っ子」といった言葉から、「終わり」や「下位」といったイメージを連想させやすく、むしろ「下」を指す方が自然だと感じられるかもしれません。この疑問は、日本語の奥深さや言葉の変遷に触れる、非常に良い着眼点です。

この疑問を解く鍵は、その「うらはず」という読み方(古語)にあります。

漢字が中国から伝わる以前から、日本には「やまとことば」と呼ばれる固有の言葉が存在しました。「末弭」の「うら」もその一つです。

古語において「末(うら)」という言葉は、「先端」や「梢(こずえ=木の枝の先)」を意味していました。

弓は言うまでもなく、木や竹といった植物を主材料として作られます。植物が大地に根を張り、空に向かって伸びていく姿を想像してみてください。その成長していく先端、つまり「梢(こずえ)」が「うら」であり、それは当然ながら「上」を向いています。

この「上(先端)」を意味する「うら」という音(やまとことば)に、後に漢字を当てはめる際、「先端」という意味も持つ「末」という漢字が選ばれた、と考えられています。

そして、この「うら(=先端)」に、弦を掛ける部分を意味する「弭(はず)」(弓の末端の意)が組み合わさり、「末弭(うらはず)」=「弓の先端(上側)の、弦を掛ける部分」という言葉が成立したのです。

したがって、「末弭」を「すえはず」と読む(=漢字の「末」の意味に引っ張られる)と混乱してしまいますが、これは「うら」という古語の音に対する当て字である、と理解するのが正解です。

この語源を知ることで、「末弭=上」という知識は、単なる暗記ではなく、言葉の成り立ちに基づいた深い納得感を持って、皆さんの知識として定着することでしょう。

弓道における末弭の実践的な役割

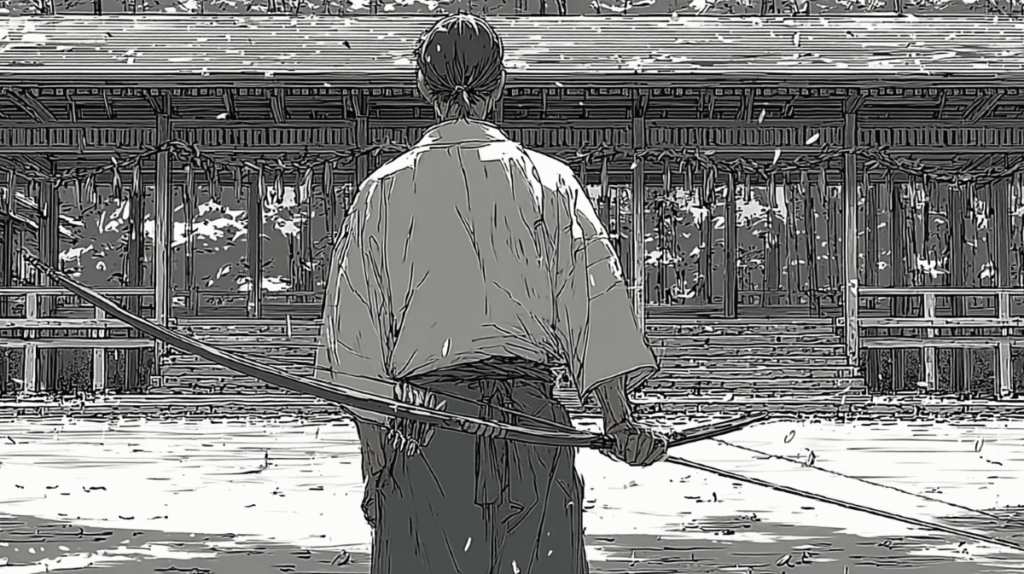

射法(胴造り)における末弭の扱い方

末弭は、単なる弓の部位の名称に留まらず、弓道の実践的な動作である「射法(しゃほう)」、すなわち弓を射るための一連の基本動作の中で、非常に重要な「指標」として機能します。

弓道における射の基本動作は、一連の流れとして「射法八節(しゃほうはっせつ)」(足踏み、胴造り、弓構え、打起し、引分け、会、離れ、残心)という8つの段階に分けられています。

末弭の扱いが特に重要となるのが、この2番目にあたる「胴造り(どうづくり)」です。

胴造りとは、射の全て(続く6つの動作)の土台となる「基本的な姿勢」を整える、極めて重要な動作です。ここで心身が不安定であったり、姿勢にゆがみがあったりすれば、その後の動作すべてに悪影響が及ぶことになります。この射の土台を固める際、弓をどのように構えるかが具体的に規定されています。

権威ある一次情報源として、が定める射法(礼射系)によれば、起立した姿勢(立射)で胴造りをとる際、弓を身体の正面(あるいは左斜め前)に構え、「末弭は床上約10cmに留める」とされています。

この「約10cm」という高さには、技術的・精神的な深い理由があります。

これは、弓を床にべったりと付けて体重を預けて休ませるのでもなく、かといって高く持ち上げすぎて腕や肩に余計な力が入るのでもなく、弓が床からわずかに浮いた位置で保持することを意味します。

この状態は、弓の重さを左手(弓手)だけで適切に支え、体幹(特に「三重十文字」と呼ばれる縦横の軸)を意識し、心身ともに安定した「土台」を作るための、絶妙なバランスを要求します。弓に依存せず、自らの身体で正しく立つという意識を涵養(かんよう)するのです。また、床スレスレに保つことで、次の動作である「弓構え(ゆがまえ)」へとスムーズに移行できる、という技術的な合理性も含まれています。

ちなみに、床に座った状態(座射)の胴造りでは、末弭は床(または左膝)に軽く触れるか触れないかの位置に置かれ、同様に弓に体重をかけすぎないことが求められます。

このように、末弭の位置は、単なる形式ではなく、正しい姿勢と安定した心身(「不動の心身」)を作り上げるための、具体的かつ実践的な目安として、弓道の中で非常に大切に扱われています。

弓の管理と末弭の注意点

末弭は、弓の性能と安全性を維持する上で、特に繊細な管理が求められる部分の一つです。弓は竹、木、そして現代ではカーボンファイバーなどの複合素材から作られており、特に先端部は矢を射る衝撃を受け止めるため、非常にデリケートな構造になっています。

弓を長く安全に使用するため、末弭の管理にはいくつかの重要な注意点があり、これを怠ると弓の破損に直結する可能性もあります。

日常の手入れ

練習後は、弓全体を乾いた柔らかい布(伝統的にセーム革が好まれますが、清潔な木綿の布などでも構いません)で丁寧に拭くことが基本です。

特に重要なのが、握り部や、末弭・本弭周辺です。これらは弦を張る際などに直接手が触れることが多く、手汗(塩分や皮脂)が付着しやすい場所です。手汗や練習場所の湿気をそのまま放置すると、竹や木といった天然素材の繊維を傷め、カビや劣化、変形の原因となるため、その日のうちに必ず拭き取って清潔に保ちましょう。

弦の着脱時の注意

弓に弦を張る(または外す)作業は、弓に大きな負荷がかかる瞬間です。特に、専用の器具である「弓張板(ういた)」などを使用せず、床や壁を利用したり、他人の足を利用したりして(「足張り」と呼ばれる方法など)弦を張る場合、末弭に無理な(ねじれたり、局所的に圧力がかかる)力がかかりやすくなります。

壁や床に末弭を強く押し付けて弓を曲げようとすると、末弭の先端を傷つけたり、最悪の場合は弓全体のバランス(「成り(なり)」と呼ばれる弓のカーブ形状)を崩したり、目に見えない微細な亀裂を入れたりする原因となります。

安全に行うには、弓張板を正しく使用するか、または二人一組になって、一人が弓の中央部を支え、もう一人が末弭の部分を両手でしっかりと包むように支えながら、弓全体が自然なたわみを描くように補助するなど、弓に負担をかけない方法で行うことが強く求められます。

最大の注意点:弦輪と「首折れ」

末弭の管理において、最も重大な事故(弓の破損)に直結するのが「弦輪(つるわ)」の状態です。

弦輪とは、弦の上下に作る輪っかの部分のことで、この輪を末弭と本弭に掛けて弓に弦を張ります。この弦輪のサイズや状態が、あなたの弓の末弭に対して不適切だと、弓が折損する「首折れ」と呼ばれる重大な破損事故につながる危険性があります。

- 弦輪が大きすぎる・摩耗している場合

- 弦輪が末弭に対して緩すぎたり、長期間の使用によって弦が摩耗してケバ立ち、輪が広がりやすくなっていたりする場合。矢を射た際の強烈な衝撃(反動)によって、弦輪が末弭の所定の位置から外れ(「弦こぼれ」)、弓が急激に跳ね返る現象(「弦返り(つるがえり)」)を起こすことがあります。この時、弓の上部(末弭付近)に蓄積されていた莫大な反発エネルギーが一気に解放されますが、その衝撃を受け止める弦がないため、弓の素材自体がその衝撃に耐えきれず、文字通り末弭の「首」の部分から折れてしまう(折損する)のです。これが「首折れ」です。

- 弦輪が小さすぎる場合

- 逆に、弦輪が末弭の太さに対してきつすぎる場合。弦輪が末弭の素材(特に木や竹の部分)に無理に食い込み、弓の表面を削ったり、圧迫し続けたりします。これにより末弭自体が変形したり、表面だけでなく内部の繊維にダメージが蓄積したりし、最終的にはわずかな衝撃で破損する原因となります。

この「首折れ」という最悪の事態を防ぎ、末弭を健全な状態に保つためには、「自分の弓の末弭の形状や太さに、ぴったりと合った適切なサイズの弦輪」を正しく作ることが絶対に不可欠です。

弦は消耗品です。ケバ立ちや摩耗が見られたら早めに交換することを心がけ、もし弦輪のサイズに少しでも不安がある場合は、自分だけで判断せず、必ず所属する道場の指導者や、専門知識を持つ弓具店のスタッフに相談してください。

【まとめ】末弭の基本を理解し実践へ

- 末弭(うらはず)は弓の上端にある弦を掛ける部分

- 末弭の「末(うら)」は古語で「先端」や「梢」を意味する

- 末弭の一般的な読み方は「うらはず」だが「すえはず」とも読む

- 末弭は「上弭(うわはず)」とも呼ばれ、同じ意味を持つ

- 本弭(もとはず)は弓の下端を指し、末弭と対になる言葉

- 本弭は「下弭(しもはず)」とも呼ばれる

- 弓弭(ゆみはず)は末弭と本弭の総称である

- 末弭と本弭の位置関係は図解で理解するのが早い

- 和弓は末弭側(上)が長く、本弭側(下)が短い非対称構造

- 射法八節の「胴造り」では末弭の位置が定められている

- 構えた際、末弭は床上約10cmに保つのが基本とされる

- 弓の管理において末弭は注意が必要な部分である

- 弦の着脱時に末弭に無理な力をかけてはいけない

- 弦輪のサイズが末弭に合っていないと弓を破損する危険がある

- 弦輪が大きすぎると「首折れ」の原因になり得る

- 弦輪が小さすぎると末弭自体を傷める可能性がある

- 自分の弓に合った弦輪を正しく管理することが末弭を守る