弓道における「手の内」は、正確で安定した射を行うために欠かせない基本技術です。しかし、実際の練習や試合で「回らない」「うまく握ってしまう」「親指が曲がる」など、思い通りに動かせず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この記事では、弓道 手の内の基礎から応用までを、図解を交えてわかりやすく解説します。

手の内の作り方や押し方、小指の締め方など、初級者がつまずきやすいポイントを段階的に整理し、天文筋との関係性や、理想はどのような形なのかについても丁寧に紹介していきます。また、手の内には何種類ありますか?という疑問にも触れながら、自分に合った形を見つけるヒントを提供します。

これから手の内を見直したい方や、正しいフォームを身につけたいと考えている方にとって、実践的で理解しやすい内容となっています。

- 手の内の正しい作り方と基本構造

- 回らない・握ってしまう原因と対処法

- 小指や親指の使い方と力の配分

- 天文筋との関係や理想のフォーム

弓道において手の内の基本と理想の形とは

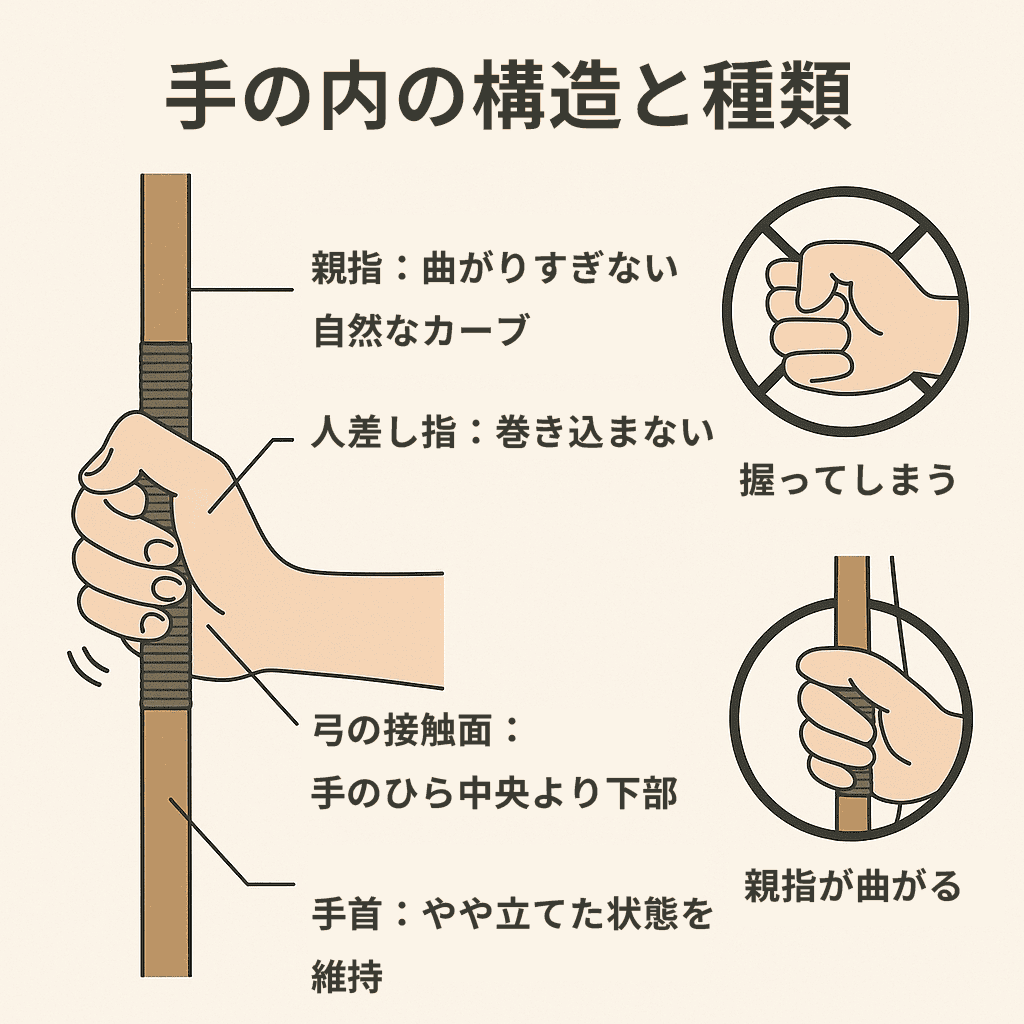

図解で理解する構造と種類

手の内とは、弓道における押手(左手)の形とその使い方を指す言葉です。正しく構成された手の内は、矢を安定して飛ばすために欠かせない基本要素です。ここでは、その構造と種類について図解を用いて解説します。

まず押手の基本構造は、以下の3点がポイントです。

- 弓を当てる位置:手のひら中央よりやや下、生命線の延長線上にあたる部分

- 指の配置:親指は自然なカーブを描いて内側に巻き、小指・薬指で軽く締める

- 手首の角度:手首は軽く立て、真っすぐになるように保つ

下記の図解は、理想的な手の内の形を示したものです。

一方で、手の内にはいくつかの種類があります。主に以下の2タイプに分類されます。

| 種類名 | 特徴 | 使用者の傾向 |

|---|---|---|

| 基本型 | 弓を手のひら下部で押す標準的な形 | 初級〜中級者、公式指導向け |

| 応用型(締め手) | 小指〜薬指を強めに締め、弓の反動をより活用 | 上級者、矢勢を重視する人 |

どちらの型が優れているということではなく、体格や射法によって適した形は異なります。自分に合った構造を見つけるには、正確な知識と試行錯誤のバランスが重要です。

作り方と理想のフォーム

正しい手の内の作り方を身につけることで、弓道の安定性や命中率が大きく変わります。まず結論として、押手は“握る”のではなく、“形を作って支える”ことが基本です。

手の内を作る手順は次のとおりです。

- 弓を手のひら下部(母指球のやや下)に当てる

- 親指をやや斜めに曲げ、弓の反発力を受け止める方向に沿わせる

- 小指と薬指を軽く締めて、手の内の形を保持する

- 人差し指と中指は力を入れず、自然な曲線を保つ

- 手首をやや立て、前腕と一直線になるようにする

こうして作られた手の内が崩れる原因には、以下のようなものがあります。

- 弓を強く握ってしまう(力みの発生)

- 手首の角度が曲がりすぎている

- 親指が真っすぐすぎて力を逃がしてしまう

理想のフォームとは、弓の反動を正しく受け止めつつ、矢をまっすぐ前方へ送ることができる手の内のことです。力を使って押し込むのではなく、形によって弓の力を逃さず制御することが求められます。

なお、手の内は個人差が出やすい要素でもあるため、他人の真似だけではなく、自分の身体感覚と照らし合わせながら作っていく必要があります。自分で定期的にスマホの動画や鏡を使って確認するのも効果的です。

最後に、理想の手の内を維持するためには反復練習が欠かせません。弓を持たずに素手だけで形を確認する“空打ち練習”も効果的なので、日々の習慣に取り入れてみてください。

押し方と小指の使い方

弓道において、正しい押し方と小指の使い方は、射の安定性と安全性に大きく影響します。押しが不安定だったり、小指の役割を理解していない場合、矢がぶれる原因になります。

押し方の基本は、「弓を押す」というより「弓に自分の体重を預ける」ような意識で行うことが大切です。手のひらの母指球(親指の下あたり)を弓に当て、手首を少し立てた状態で、腕全体の力を弓に伝えます。肩やひじの位置が崩れると押しが効かなくなるため、全身の姿勢とも密接に関係します。

一方、小指の使い方も軽視できません。小指と薬指は「締める」感覚が重要です。ただし、強く握るのではなく、軽く内側へ引き寄せるように締めるのが理想です。この動きによって、手の内の形が安定し、弓の反動をコントロールしやすくなります。

以下は注意点とポイントをまとめた一覧です。

| 項目 | 押し方 | 小指の使い方 |

|---|---|---|

| 正しい方法 | 手のひら下部で弓を受ける | 軽く締めて形を保つ |

| NG例 | 弓を手のひら全体で握る | 小指を使わずだらんと緩める |

| 注意点 | 肩が上がると押しが不安定になる | 締めすぎると指が痛みやすくなる |

押しと小指の使い方を正しく理解し、繰り返し確認することで、自然で安定した射が可能になります。練習では「形を作る意識」を忘れずに行いましょう。

天文筋との正しい関係とは

手の内を安定させるには、天文筋(てんもんきん)の役割を理解することが欠かせません。天文筋とは、手首から前腕にかけて走る筋肉群の総称で、弓道において押手の動きと深く関わっています。

この筋肉が適切に使われると、弓を押す動作がスムーズになり、手首の角度も安定します。逆に、天文筋が緊張しすぎていたり、正しく使えていないと、手の内が崩れて弓がぶれやすくなります。

天文筋の働きは以下のように整理できます。

- 弓を押し出す際の力を支える

- 手首を適度に立てるための支点になる

- 弓の反動に対して手の内の形を保持する

これを意識して練習を行うことで、筋肉の使い方とフォームの関係性が理解しやすくなります。天文筋を無理に力ませる必要はありませんが、自然に使えているかどうかを確認する手段として、軽く押手を構えて手首の角度や腕の伸びをチェックしてみてください。

なお、筋力だけに頼るとフォームが硬くなりやすいため、柔軟性やバランスも重要です。日常的に前腕のストレッチや軽い筋トレを取り入れると、より理想的な動きに近づけるでしょう。

特に初級者のうちは、天文筋を意識することで、形を安定させる感覚がつかみやすくなります。フォームチェックの一環として活用してみてください。

弓道で手の内の課題と正しい改善法

回らない・握ってしまう原因と対策

手の内が「回らない」「握ってしまう」という問題は、弓道の初級〜中級者によく見られる悩みです。これらは射の安定性を大きく損なう原因となるため、早めに改善することが重要です。

手の内が回らない主な原因は、以下のように整理できます。

- 弓を強く握ってしまっている(無意識の力み)

- 手首や肩が固まり、動きに柔軟性がない

- 指の配置が崩れ、弓が回るスペースが失われている

一方で、握ってしまう原因も共通しており、多くは「矢をしっかり飛ばしたい」という意識が強すぎることによって起こります。こうした心理的な要因が、必要以上の力みに直結しています。

ここで、原因と対策を簡潔に比較しておきます。

| 症状 | 主な原因 | 効果的な対策 |

|---|---|---|

| 手の内が回らない | 握っている、指の配置が悪い | 指の配置を見直し、脱力練習をする |

| 握ってしまう | 力み、矢を飛ばそうとする焦り | 手の内の形だけを保つ意識を持つ |

また、実践的な対策として以下の練習方法が有効です。

- ゴム弓や素引きで「握らずに支える」感覚を反復練習する

- 弓を持たずに手の内だけの形を鏡で確認する

- 弓が自然に回るような手首の柔らかさを意識する

手の内が回らない・握ってしまう問題は、単なる技術的ミスではなく、心と体の連動ミスでもあります。まずは「形を作るだけ」「押し込まない」という意識で取り組んでみてください。

親指が曲がる・力みが起こる理由と解決策

射の際に親指が極端に曲がってしまう、あるいは不必要な力みが起きるケースは、力の流れや支え方が誤っている可能性を示しています。

親指が曲がる原因にはいくつかありますが、特に次の2点が多くの人に共通します。

- 弓を「支える」つもりが、無意識に「押して」しまっている

- 親指の角度が最初から内向きすぎている

このような形になっていると、弓の反動を指先で受けてしまい、結果として親指が曲がる方向に圧力が加わります。また、親指に頼ろうとする意識が強いと、全体の手の内が崩れて「力み」として現れます。

親指と力みに関するポイントを以下にまとめます。

| 状況 | 原因 | 改善のヒント |

|---|---|---|

| 親指が曲がってしまう | 弓の反動を受ける角度が悪い | 親指は自然なカーブを描くように配置 |

| 射のときに力んでしまう | 精度を上げたいという焦りや意識の偏り | 全身の脱力を意識、手の内だけに集中 |

改善のための練習としておすすめなのは、弓を使わずに親指の形だけを作る確認作業です。スマホで横からの写真を撮影し、自分の指の形を客観的に見ることでも気づきが得られます。

また、押手全体の力の方向を「面」で支えるように意識すると、特定の指だけに負担がかかることを避けられます。親指を伸ばすのではなく「包む」感覚で形を作るようにすると、力みも自然に軽減できます。

日々の練習で、小さな違和感を放置せずに確認・調整していくことが、結果として射の精度を上げる近道になります。

上達のための練習法と改善ステップ

手の内を安定させ、射の精度を向上させるには、正しい練習法と段階的な改善が欠かせません。闇雲に数をこなすよりも、自分の課題に合わせて練習を設計することが重要です。

まず確認しておきたいのは、練習には「形を覚える練習」と「動きの確認練習」の2つがあるという点です。それぞれの目的に応じて内容を変えることで、効果的に上達が進みます。

以下に、練習のステップを段階的に示します。

手の内上達の基本ステップ

| ステップ | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| ① 形を覚える | 素手で手の内の形を毎日確認する | 鏡・スマホで形をチェック。弓を持たない練習から始める |

| ② ゴム弓練習 | 弓を引く形を再現しながら手の内の形を保つ | 力まずに形を保てるかを確認する。親指や小指の位置に注意 |

| ③ 素引き練習 | 実際の弓で矢をつがえず引いてみる | 弓の反発を受けながら、形が崩れていないかを確認する |

| ④ 動画で確認 | 自分の射を録画し、角度・指の動きを振り返る | 客観的な視点からフォームを見直す習慣をつける |

| ⑤ 道場でのフィードバック | 指導者や仲間から意見をもらう | 自分では気づけない癖を早期に把握できる |

上達を妨げる原因の多くは、「無意識のうちに形が崩れていること」にあります。そのため、練習の中で「自分で見て・修正する」というサイクルを繰り返すことが重要です。

また、注意点として「焦って先の段階に進みすぎないこと」が挙げられます。基本をしっかり固めてから実射に進むことで、手の内が崩れるリスクを抑えられます。

少しずつ丁寧に確認を重ねる姿勢が、結果として安定した射につながります。継続と観察を忘れずに、日々の練習に取り組んでみてください。

弓道で手の内に関する基本と実践の総まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 手の内は弓を押す形を構成する最も重要な基本要素

- 図解を用いることで手の内の構造理解が視覚的に深まる

- 手の内には基本型と応用型があり目的に応じて使い分ける

- 正しい手の内の作り方は指の配置と手首の角度に注意が必要

- 理想的なフォームは力まず自然に形を維持することが前提

- 押し方は手のひら下部を使って弓を支える感覚が重要

- 小指と薬指は軽く締めることで形を安定させる

- 天文筋は手の内の支えとして機能しフォーム維持に不可欠

- 弓を握ってしまう癖は脱力と意識改善によって修正可能

- 手の内が回らない原因は力みや指の誤配置に起因する

- 親指が曲がるのは力の受け方や形の崩れが原因となる

- 力みは心理的な緊張と形の不安定さが引き金となる

- 手の内は静的な形ではなく動きの中で完成される技術である

- 動画や鏡を使った客観的な確認がフォーム改善に効果的

- 段階的な練習で手の内の習得と射の安定が実現できる