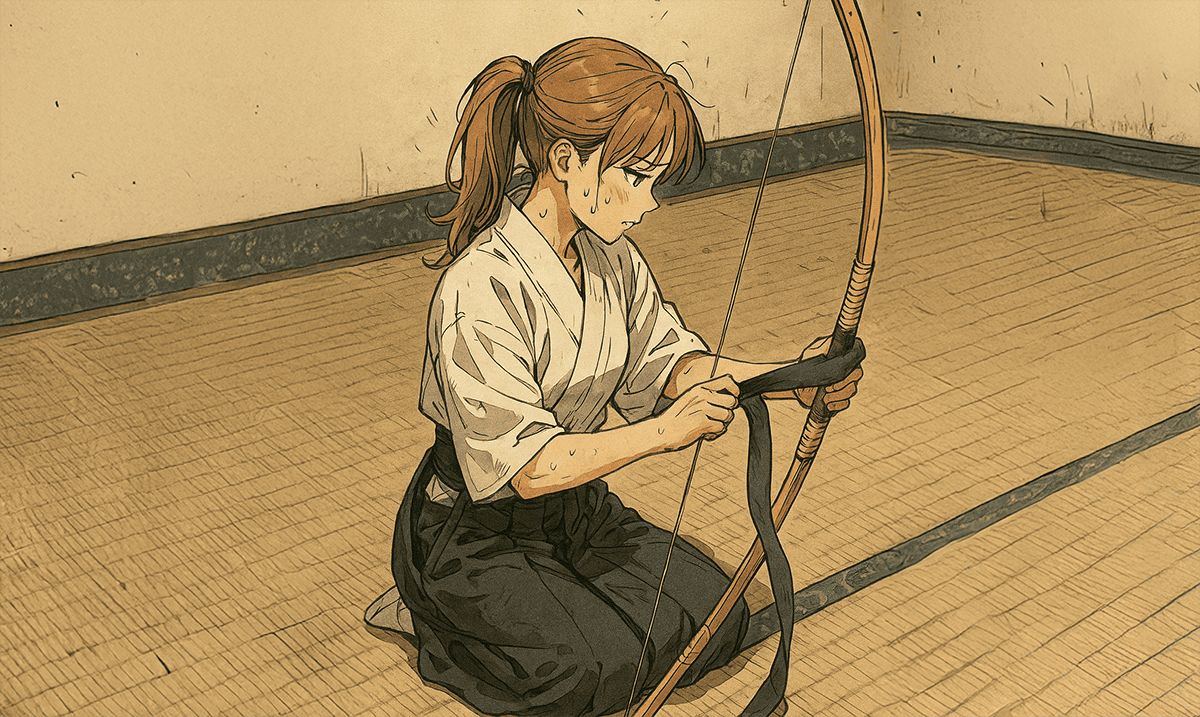

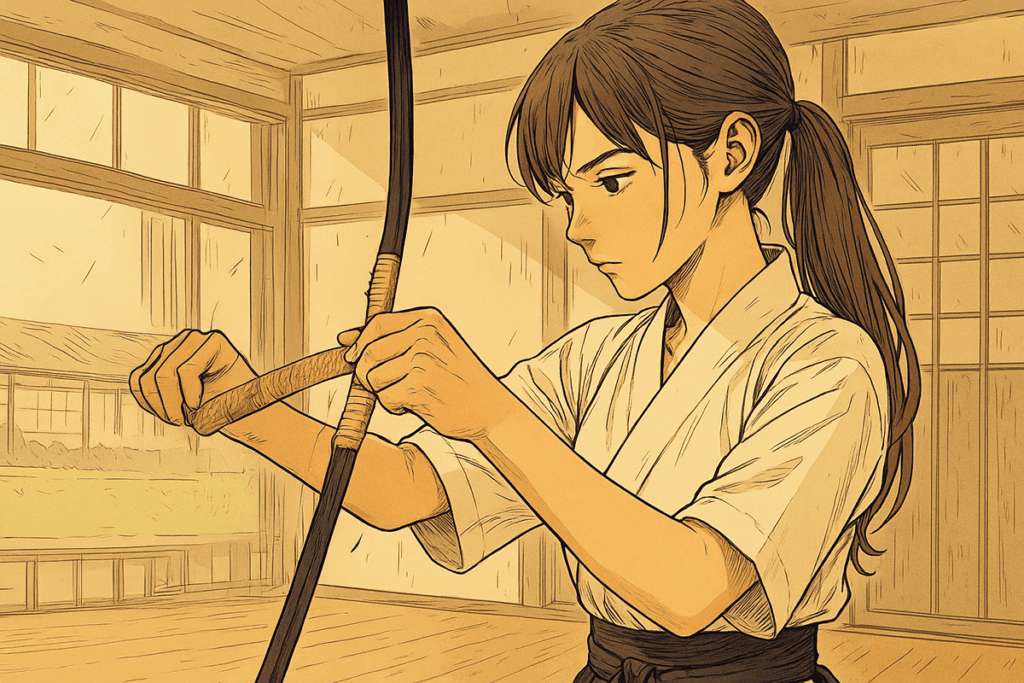

弓道において、安定した射型を支える重要な要素の一つが「握り革」です。特に握り革の巻き方は、手の内の感覚に直結し、弓の操作性や弓返りのスムーズさにも影響を与えます。「弓道での握り革の巻き方」と検索している方の多くは、巻き方の基本手順から応用、さらには自分の手に合った調整方法まで、実践的な情報を求めていることでしょう。

本記事では、和紙やあんこ、当てゴムといった下準備の素材を含めた巻き方のおすすめパターンを解説します。また、牛革の特徴や、太さはどのくらいが適正かといった素材選びのポイントも丁寧に説明。巻いた後の乾かす時間、交換頻度や替え時の見極め方、剥がし方の注意点など、メンテナンス面にも触れています。

さらに、握り革を重ねる巻き方の可否や、断面が四角になるような形状の意図、さらりと巻き上げるためのコツなど、細部にわたるポイントも紹介しています。初心者から中級者まで、自分に合った最適な巻き方を見つけたい方にとって、役立つ情報が詰まった内容となっています。

- 握り革の正しい巻き方と手順が分かる

- 和紙・あんこ・当てゴムの役割が理解できる

- 交換頻度や替え時の見極め方が分かる

- 巻いた後の乾燥と仕上げの方法が理解できる

弓道で握り革の巻き方基本と正しい手順

おすすめパターンと流れ

握り革の巻き方にはいくつかの方法がありますが、弓道の基本に忠実なパターンを覚えておくことで、安定した手の内を作ることができます。

まずおすすめされるのは、「外竹側から巻き始め、内竹側で終える」シンプルなパターンです。これは多くの高段者が採用している方法で、握りの継ぎ目が虎口(親指の付け根)に当たらないよう配慮されています。継ぎ目が虎口にかかると、手の内が不安定になりやすく、押し手の動作にも悪影響を与えるためです。

準備としては、以下の流れで進めると効率的です。

- 新しい握り革の長さを仮巻きして確認する

- 適切な長さで印をつけ、不要部分を切り取る

- ボンドを塗る(弓側または革側、どちらでも可)

- 革の端をずらさず、ピタッと合わせて巻いていく

- 巻き終わりをヘラや指先でなじませ、空気を抜く

特に注意すべきは、革を重ねないことです。重ねて巻くと段差ができて手の内に違和感が生じ、矢の離れや弓返りに悪影響を及ぼす可能性があります。

巻くときの力加減にも気を配りましょう。強く引っ張りすぎると革が伸びてバランスが崩れ、逆に緩すぎると浮きやすくなります。巻き終わった後は、一晩かけてしっかり乾燥させると安定します。

いずれにしても、シンプルかつ継ぎ目を気にしない巻き方が理想的です。最初は難しく感じるかもしれませんが、失敗を重ねながら少しずつ慣れていくと良いでしょう。

和紙・あんこ・当てゴムの役割と巻く前の準備

握り革を巻く前に行う「和紙・あんこ・当てゴム」の準備は、弓を安定して握るための基礎作りとして重要です。これらは単なる下地ではなく、手の内の形や感触を左右する要素でもあります。

和紙は、あんこと握り革の段差をなだらかにし、巻き終えたときの滑らかさや見た目を整える役割があります。また、弓と革の間の吸湿や滑り防止にも効果的です。巻く量は一周半~二周程度が目安で、巻きすぎると厚くなりすぎるため注意が必要です。

あんこ(握り下)は、弓の握り部分に厚みや形を持たせるクッション材のことです。主に葉書や紙を重ねて作られます。適切な厚さは、射手の手のサイズや虎口の形状に応じて調整されるべきです。厚すぎると押しにくくなり、薄すぎると力が逃げてしまうため、個人差を踏まえて何度か試すのが効果的です。

当てゴムは、さらにグリップ感を向上させる補助パーツとして使われます。ゴムによる弾力が握り全体の安定感を増し、手の内が決まりやすくなります。ただし、過度に厚みが出ると手の内の動きに支障が出るため、控えめな使用が推奨されます。

以下は役割の比較表です。

| 名称 | 主な役割 | 注意点 |

|---|---|---|

| 和紙 | 段差を和らげる・滑り止め | 巻きすぎないこと |

| あんこ | 握りの厚みと形を整える | 個人の手に合わせて調整 |

| 当てゴム | グリップ感向上・押し手の安定 | 厚すぎないようにする |

このように、握り革の巻き付けは素材選びと下準備から始まっています。巻く前にこれらの要素を理解し、適切に準備することが、自分に合った弓を仕上げる第一歩となります。

素材選び:牛革の特徴と鹿革との比較

握り革の素材には主に「鹿革」と「牛革」が使われており、それぞれの特性を理解したうえで選ぶことが重要です。

まず鹿革は、弓道において最も一般的に使用されている素材です。柔軟性がありながらも適度な弾力があり、手に自然になじみます。また、吸湿性が高く、汗をかいても滑りにくいため、練習量が多い人や夏場にも適しています。一方で、価格は牛革より高めで、使用とともに伸びやすい傾向があります。

牛革は比較的安価で手に入りやすく、耐久性にも優れています。表面がやや硬く、滑りやすさを感じる人もいるため、握りが強く安定した射手向けです。また、表面処理によって風合いが異なり、ツルツルした質感のものもあれば、ザラついた加工がされているものもあります。

以下は鹿革と牛革の比較表です。

| 特性 | 鹿革 | 牛革 |

|---|---|---|

| 柔らかさ | 非常に柔らかく手になじむ | やや硬めで伸びにくい |

| 吸湿性 | 高く、汗でも滑りにくい | 低めで滑りやすい場合がある |

| 耐久性 | 使用頻度によっては傷みやすい | 比較的長持ちしやすい |

| 価格 | やや高価 | 安価で入手しやすい |

| 推奨対象 | 初心者~中級者 | 中級者~手の内が安定した人向け |

このように、それぞれにメリットと注意点があります。自分の手の感覚や練習頻度、予算に合わせて選ぶとよいでしょう。

太さと形状はどう決める?

握り革の太さや形状は、手の内の完成度と射の安定性に大きく関わるため、自分の手に合った設計を心がける必要があります。

目安として、握ったときに親指の付け根(虎口)から中指の接地面まで、無理なく包み込める太さが理想とされています。太すぎると指が回らず力が入りにくくなり、細すぎると弓が手の中で遊んでしまい、押し手の安定を欠く原因となります。

形状については、断面が「やや角のある台形」または「四角に近い六角形」となるように調整するのが一般的です。この形状にすることで、角見がはっきりし、弓返りがスムーズになります。特に、角見の当たる外竹側に明確な角を作ると、押し手の感覚が安定しやすくなります。

簡単な目安は以下の通りです。

- 手が小さい人:横幅25〜28mm、厚さ20〜23mm

- 手が大きい人:横幅30〜33mm、厚さ24〜27mm

ただし、この数値はあくまで参考であり、実際には何度か試しながら、違和感のない感触を探ることが重要です。

また、最初から厚く作りすぎると修正が難しくなるため、薄めに始めて調整していくと失敗が少なくなります。自分の射形や手の大きさ、握力に合わせて、適切な太さと形状を設計しましょう。

弓道で握り革の巻き方を自分に合うように調整するコツ

交換頻度と替え時のサイン

握り革の交換は、練習の質と安全性を保つうえで欠かせない作業です。適切なタイミングで交換することで、手の内が安定し、射型の乱れも防げます。

一般的な交換頻度の目安は、週に2~3回練習する人で1~2か月に1回、毎日練習する人であれば月に1回程度です。ただし、使用環境や革の質によっても差があるため、状態を見て判断する必要があります。

以下のような状態が見られたら交換のサインです。

- 表面がツルツルになり滑りやすくなっている

- 革が破れたり、めくれ始めている

- 手の内に違和感を感じる(厚みや硬さの変化)

- ボンドが剥がれて握りに浮きがある

特に汗をかきやすい時期や、滑り止め(ふで粉)を使わない場合は劣化が早くなります。そのため、見た目だけでなく感触も重要な判断材料になります。

練習中に「いつもより手が滑る」「押し手に集中できない」と感じたときは、握り革の状態を確認し、早めの交換を検討しましょう。

剥がす正しい方法と注意点

握り革を交換する際、誤った剥がし方をしてしまうと、弓本体に傷がついたり、次の巻き直しが難しくなる場合があります。安全に、かつ綺麗に剥がすための手順を知っておきましょう。

まず、準備する道具は以下のとおりです。

- 小型のヘラまたはカッターナイフの背

- 木工用ボンドの残りを除去するための布

- 水を少し含ませたタオル(必要に応じて)

作業手順は次の通りです。

- 巻き終わりの端から慎重に剥がし始める

- 革が破れないよう、ゆっくり引っ張る

- 弓の表面にボンドが残った場合は、布やヘラで軽くこする

- 頑固なボンドがある場合は、湿らせたタオルを当てて柔らかくする

- 剥がし終わったら、弓を乾燥させてから再巻きへ

注意点として、刃物の「刃の部分」は使用しないでください。勢いで弓を傷つける恐れがあり、強度に影響を及ぼす可能性があります。また、力任せに剥がすのも避けましょう。木質部に無理な負荷をかけると、ひび割れの原因になることがあります。

このように、適切な方法と道具を使えば、握り革の交換作業は弓を傷めることなく安全に行えます。次回の巻き直しを美しく仕上げるためにも、丁寧な処理を心がけましょう。

巻いた後の乾かす時間と仕上げ処理

握り革を巻いた直後は、仕上がりの良し悪しを左右する重要な時間となります。適切な乾燥と仕上げ処理を行うことで、革の浮きやズレ、接着不良を防ぐことができます。

乾かす時間の目安は24時間です。木工用ボンドを使用した場合、表面が乾いて見えても内部は湿っていることがあるため、最低でも一晩は放置しましょう。乾燥が不十分なまま使用すると、革がずれたり、手の内の感覚が不安定になる原因になります。

乾燥中は以下の点にも注意してください。

- 弓を立てかける際は握り部分が圧迫されないようにする

- 高温多湿を避け、風通しのよい場所に置く

- 扇風機の風を当てる程度で自然乾燥を促す

乾燥後には仕上げ処理を行います。具体的には、継ぎ目や巻き終わり部分をヘラや指の腹で押し付け、空気を抜くように密着させることが効果的です。このとき、革が浮いていたり段差が目立つようであれば、軽く押し直して整えておくとよいでしょう。

なお、ボンドが革の縁からはみ出している場合は、乾燥後にやすりや布で丁寧に取り除くことも可能です。ただし、削りすぎると革を傷めることがあるため、あくまで慎重に作業してください。

きれいに仕上がった握り革は、手の内の感覚が格段に良くなります。見た目だけでなく機能性も考慮した巻き直しの仕上げは、弓道の上達に欠かせない作業といえるでしょう。

弓道で握り革の巻き方基本から応用までの総まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 外竹側から内竹側へ巻くのが基本パターン

- 継ぎ目は虎口に当たらない位置にする

- 仮巻きで長さを確認してから切る

- ボンドは弓側か革側のどちらかに塗る

- 巻く際は革を重ねずにピタッと合わせる

- 巻き終わりはヘラや指で空気を抜いてなじませる

- 和紙は段差をなめらかにし吸湿効果もある

- あんこは厚みと形を整えるクッション材

- 当てゴムはグリップ感を高める補助素材

- 握り革の交換目安は月1~2回程度が一般的

- 表面が滑る、めくれるなどは交換のサイン

- 剥がすときは刃の背やヘラでゆっくり行う

- ボンドの除去は濡らした布や指でやさしくこする

- 乾燥時間は最低24時間、風通しの良い場所で行う

- 乾燥後は継ぎ目を整えて仕上げの密着を行う