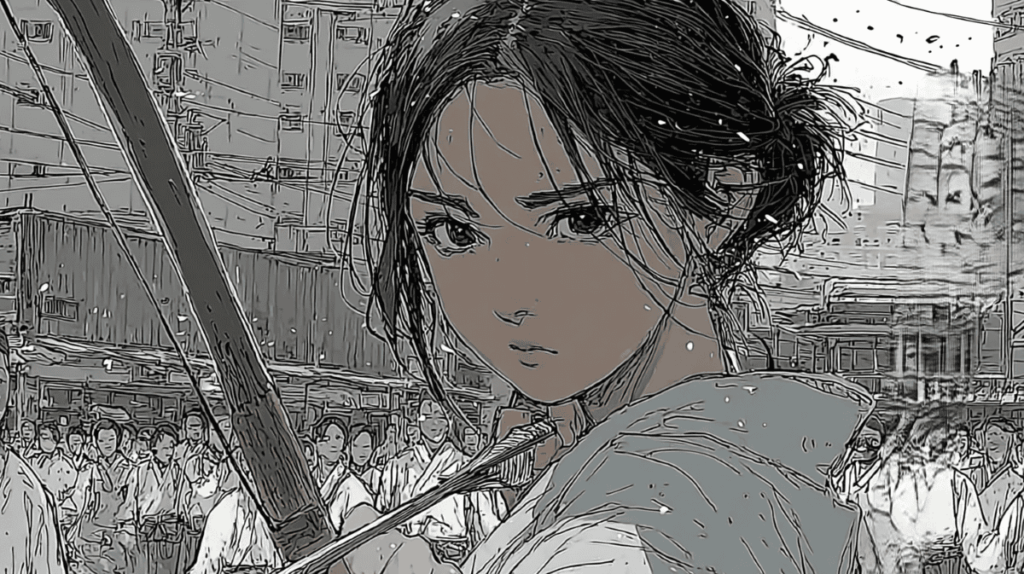

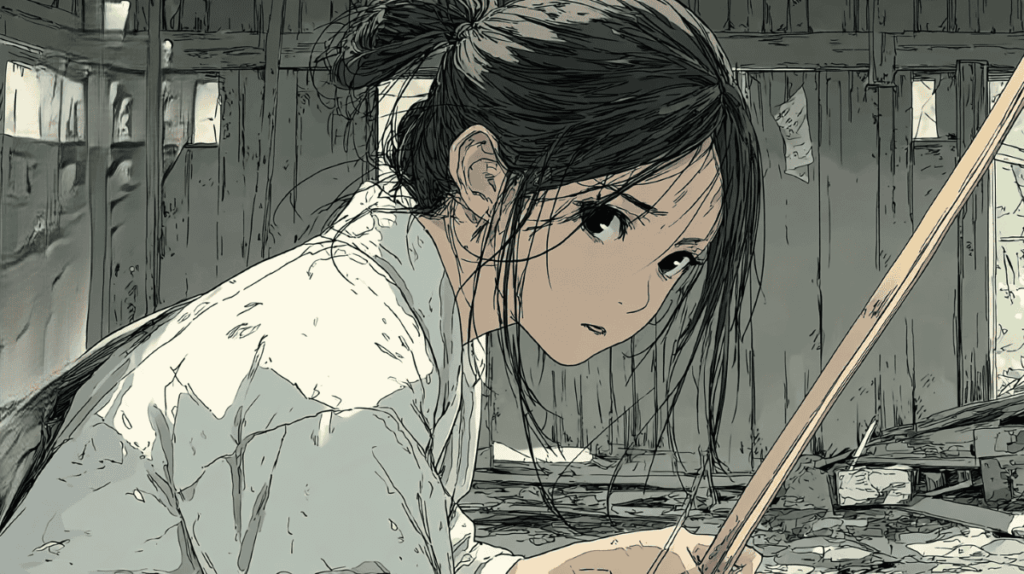

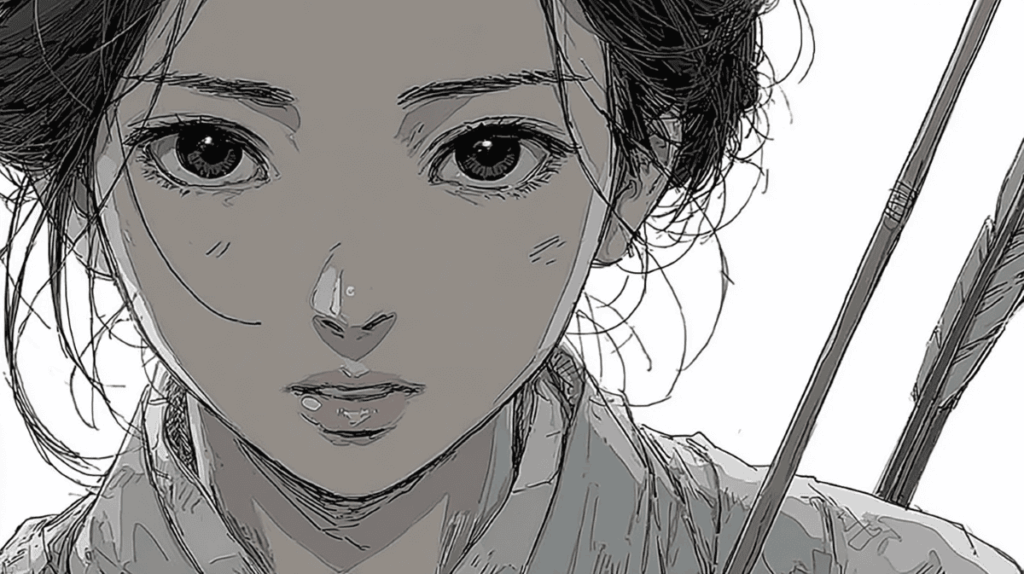

弓道の稽古で耳にする弓道五重十文字とは何か、正しく理解できていますか。理想的な射は、土台となる縦横十文字や基本の姿勢から作られます。そして射法八節の流れの中で、適切な詰め合いができて初めて、美しい形が完成します。しかし、体の中心を貫く縦線を意識しても、なぜか形が崩れるという悩みも少なくありません。この記事では、豊富な図を用いながら、その覚え方から具体的な練習方法までを分かりやすく解説します。

- 五重十文字の正しい定義と5つの構成要素

- 土台となる縦横十文字と基本の姿勢の要点

- 図解で分かる正しいフォームと実践的な覚え方

- 射形が崩れる原因とその具体的な修正方法

弓道五重十文字の基礎知識と構成要素

基礎となる縦横十文字と基本の姿勢

五重十文字という、より発展的な射形を理解するためには、その大前提となる「縦横十文字」と「基本の姿勢」への深い理解が不可欠です。これらは美しい射を実現するための、まさに土台そのものと言えます。しばしば基本は軽視されがちですが、この土台がなければ、どれだけ高度な技術を学ぼうとしても、安定した成果には結びつきません。

縦横十文字とは、身体の「縦線」と「横線」で構成される十字のことを指します。具体的には、床に対して垂直に立つ身体の中心軸(首筋から丹田を経て足心まで)が縦線、両肩を結び左右に伸びる線が横線です。この二つの線が正しく交差することで、身体の重心が安定し、弓を引くための力を効率よく、かつ無駄なく伝達する準備が整います。特に弓を構える前の「胴造り」の段階で、この縦横十文字が正しく形成されているかを確認することが、後続する全ての動作の質を決定づける出発点となります。

一方で、基本の姿勢は、この縦横十文字を内包する、より大きな概念です。弓道における基本姿勢は、射法八節の最初の二つ、「足踏み」と「胴造り」によって確立されます。「足踏み」では、自身の矢束(やづか)の幅に両足を開き、つま先を約60度の角度に保ちます。この足元の安定が、全ての動作を支える基盤です。「胴造り」では、足踏みで築いた土台の上に、腰を据え、上体をまっすぐに建てます。この時、重心をへその下にある「丹田」に置く意識を持つことが、上体のぶれない安定感を生み出します。

どれだけ縦横十文字を意識しても、足元が不安定であったり、腰が据わっていなかったりすれば、射全体の安定感は損なわれます。要するに、正しい「基本の姿勢」という盤石な器があって初めて、その中にある「縦横十文字」が本来の機能を果たし、揺るぎない土台が完成するのです。この土台なくして、五重十文字という五つの精緻な構造を正確に、そして連動させて組み上げることは極めて困難と考えられます。

五重十文字とは何か?5つの構成要素

五重十文字は、弓道の射法における理想的な形であり、特に「会」の段階で完成される、五つの十字によって構成された状態を指します。これは単なる見た目の美しさを追求したものではなく、弓の持つエネルギーをロスなく矢へと伝え、高い的中精度を実現するための、極めて機能的な射形です。

この五つの十字を正確に理解し、自身の射の中で一つずつ再現していくことが、射技向上の鍵となります。以下にその5つの構成要素を解説します。

| 番号 | 構成要素の名称 | 縦線 | 横線 |

| 1 | 弓と矢の十文字 | 弓(特に握りの上角と下角を結ぶ線) | 矢 |

| 2 | 弓と押手の手の内の十文字 | 弓 | 押手の手の内(特に親指と人差指の付根) |

| 3 | 弓の握りと左肩の十文字 | 弓(握りの部分) | 左腕(肘から手首) |

| 4 | 右肩と妻手(右手)の十文字 | 右腕(肘から手首) | 両肩を結ぶ線 |

| 5 | 首筋と両肩の十文字 | 首筋(顔は的を向く) | 両肩を結ぶ線 |

これら五つの十字は、それぞれが独立したパーツではなく、互いに密接に連動する一つのシステムとして機能します。例えば、基本の姿勢が崩れて5番目の「首筋と両肩の十文字」が乱れ、顔が的から逸れてしまうと、その影響で自然と右肩が前に出やすくなります。すると4番目の「右肩と妻手の十文字」の横線が崩れ、結果として引き分けが浅くなり、矢に十分な力が伝わらない、といった連鎖的なエラーを引き起こします。

全日本弓道連盟が定める昇段審査においても、この五重十文字の構成は重要な着眼点とされています。一つ一つの十字を正確に形成し、それらを「会」の瞬間に完全に統合させることが、五重十文字の完成を意味し、上達への確かな一歩となるのです。

射法八節での詰め合いが形を作る

五重十文字という美しい「形」は、ただ静止した姿勢、つまりポーズを作るだけでは決して完成しません。その形に生命を吹き込み、内的なエネルギーに満ちた実質的なものにするのが、「射法八節」という一連の動作の流れの中で生まれる「詰め合い」という力の働きです。

射法八節は、弓を射るプロセスを8つの段階に分けたものです。五重十文字は、この流れの中の6番目にあたる「会」の段階でその完成形を迎えます。しかし、重要なのは、これが「引き分け」から「会」に至る過程で、心身のエネルギーが最大限に高まった結果として”自然に形成されるべきもの”であるという点です。意識的に形を作ろうと筋肉を固めてしまうと、それは「力み(りきみ)」という、射にとって最も避けるべき状態に陥ってしまいます。

ここで中心的な役割を果たすのが「詰め合い」です。詰め合いとは、単に弓を腕力で引いている状態ではなく、縦横左右、あらゆる方向への力の伸長が均衡を保ち、心身ともに充実しきった状態を指します。これは、風船を四方八方に均等に膨らませ続けるような、動的な張りの状態と表現できます。具体的には、以下のような力の働きが均衡している状態と考えられます。

詰め合いの具体的な方向性

- 縦の詰め合い

- 天地(上下)に身体を伸ばす意識。頭は天を突き、足は地をしっかりと踏みしめる感覚です。これにより、身体の軸が安定し、重力に対して最も強い構造を保ちます。

- 横の詰め合い

- 左右(押手と妻手)に均等に張り合う力。左手は的を押し、右手は弦を引きながら、背中の中央から左右に引き裂くような意識で均等に力を作用させます。

この詰め合いが不足していると、五重十文字は中身のない、形骸化したものになります。例えば、横への張りが足りなければ、弓と身体が一体化せず、力の伝達が非効率になります。また、縦への伸びがなければ、姿勢が縮こまり、安定した土台そのものが失われます。

したがって、五重十文字とは、射法八節という一連の動作の中で、心身のエネルギーである「詰め合い」が最高潮に達した結果として生まれる、動的なバランスの取れた状態であると言えます。形だけを模倣するのではなく、その形を生み出す内的な力の働きを理解し、追求することが何よりも大切です。

実践で役立つ弓道五重十文字の習得法

縦線と正しいフォームの覚え方

五重十文字のような身体の使い方は、言葉や文章だけで完全に理解するのは難しいものです。頭では理論を理解していても、それを自身の身体で正確に再現するには、理論と感覚を繋ぐための具体的な工夫が求められます。そこで、図やイラストといった視覚的な情報を活用し、正しいフォームのイメージを脳内に焼き付けることが、効率的な習得への近道となります。

特に意識すべき「縦線」のイメージ

五重十文字の土台となる縦横十文字の中でも、特に「縦線」の意識は射の安定に直結します。この縦線は、単一のものではなく、複数の要素で構成されていると考えると、より理解が深まります。漠然と「まっすぐ立つ」と考えるのではなく、以下の二つの軸を明確にイメージすることが大切です。

- 身体の縦線

- これは身体そのものの中心を貫く軸です。首筋から胴を通り、重心である「丹田(たんでん)」を経て、両足の間に落ちる、まるで錘(おもり)を垂らしたかのような一本の線をイメージします。この軸が常に大地に対して垂直を保つことで、射の動作中に上体がぶれることなく、安定した土台として機能します。

- 弓と身体の縦線

- 構えた弓と、前述の身体の縦線が重なり合って作る垂直のラインです。「打起し」から「引分け」にかけて、この二つの線が常に一致しているかを確認します。もし弓だけが左右にぶれてしまうと、それは腕だけの力に頼っている証拠であり、身体全体の力を弓に伝えることができなくなります。

これらの縦線を常に意識するためには、鏡の前で徒手(としゅ)やゴム弓を用いてフォームを確認したり、信頼できる指導者や仲間に「自分の身体の軸は傾いていないか」「弓は身体の中心線上を動いているか」といった具体的な視点で確認を依頼したりすることが有効です。

正しいフォームの覚え方

頭で理解した正しいフォームを、無意識レベルで再現できるまで身体に覚え込ませるためには、反復練習に加えて戦略的なアプローチが求められます。以下に、そのための具体的な方法をいくつか紹介します。

- 分解練習(デコンストラクション)

- 最初から五つの十字全てを同時に意識するのは、非常に困難です。まずは一つの要素に集中する「分解練習」が効果的です。例えば、その日の稽古では「1. 弓と矢の十文字」だけを完璧に作ることに集中する、次の稽古では「5. 首筋と両肩の十文字」を意識するなど、テーマを絞ります。一つの要素が安定してきたら、次に二つの要素を組み合わせる、というように段階的に課題の難易度を上げていくことで、着実に身体が正しい形を覚えていきます。

- イメージトレーニング(運動想起)

- 稽古ができない時間も、上達のための重要な時間と捉えることができます。目を閉じて、自身の最高の射、あるいは理想とする射手の正しい五重十文字が完成した「会」の状態を、細部まで鮮明にイメージします。この時、単に形を思い浮かべるだけでなく、その時の身体の張り(詰め合い)、筋肉の感覚、精神的な落ち着きまでをリアルに想起することが、運動技能の定着を促進する上で有効であると考えられています。

- セルフチェックリストの作成

- 人間の集中力には限界があるため、特に緊張する場面では基本的な注意点を見過ごしがちです。そこで、五重十文字の5つの要素を基にしたチェックリストを作成し、射位に入る前や稽古の合間に確認する習慣をつけることをお勧めします。

| チェック項目 | 確認のポイント |

| 1. 弓と矢 | 矢は弓の左側(外竹)にあり、水平に近いか |

| 2. 弓と押手の手の内 | 親指の根で弓を押し、手の内は正しく働いているか |

| 3. 弓の握りと左肩 | 左肩は力みなく下がり、左腕と弓は十字をなしているか |

| 4. 右肩と妻手 | 右肘は適度に張り、右腕と両肩の線は十字になっているか |

| 5. 首筋と両肩 | 顔は的を向き、首筋と両肩の線は十字を保っているか |

これらの方法を組み合わせ、自分に合った覚え方を見つけることが、遠回りのように見えて、実は着実な上達への最短の道筋となります。

形が崩れる原因と具体的な修正方法

多くの弓道学習者が、五重十文字の理論を頭で理解しながらも、実践の中で「分かっているのにできない」という壁に直面します。射形が崩れるのは、決して集中力や才能だけの問題ではなく、特定の技術的な原因によって引き起こされることがほとんどです。ここでは、特に初心者が陥りがちな主な原因と、その具体的な修正方法について、一つひとつ丁寧に解説します。形が崩れることを恐れず、それを自己分析の機会と捉えることが上達の鍵です。

よくある形の崩れとその原因

上体が反り返る・前かがみになる

- 原因

- この問題の根幹は、多くの場合「胴造り」の不安定さにあります。腹筋や背筋といった体幹の緊張が適切に保たれておらず、弓の力に身体が負けてしまっている状態です。また、「詰め合い」において、左右への張り合いばかりを過度に意識し、天地への「縦の伸び」の意識が疎かになっている場合にも起こります。

- 修正方法

- まずは全ての基本である「足踏み」と「胴造り」に立ち返り、下半身の盤石な安定を再確認します。その上で、身体の中心軸(縦線)を強く意識し、頭のてっぺんから一本の糸で天に吊られているような感覚で、上下に伸びる意識を持つ練習が有効です。体幹を鍛える補助トレーニングを取り入れることも、根本的な解決に繋がります。

押手(左肩)が上がる

- 原因

- 左肩周辺の無意識の「力み」が主な原因です。弓を強く押そうとするあまり、腕や手先ではなく、肩の筋肉で押してしまうことで生じます。これは、押手の手の内が正しく作られておらず、弓の力を効率的に受け止められていない可能性も示唆しています。

- 修正方法

- 「肩で押す」のではなく、「身体の中心から生じた力が、背中、肩、腕を伝わって弓に伝わる」というイメージを持つことが大切です。そのために、まず左肩の力を意識的に抜き、肩甲骨を下げて胴体と腕を繋げる感覚を養います。手の内を正しく整え、親指の根(拇指球)で弓を的方向にじんわりと押し込む感覚を、ゴム弓などで繰り返し練習することが効果的です。

妻手(右肘)が落ちる

- 原因

- 「引分け」の過程で右肘を身体の後ろまで十分に大きく使えていない、あるいは「会」でその張りを維持できずに右肘の位置が下がってしまうことが原因です。腕の力(上腕二頭筋など)だけで引こうとすると、筋肉が疲労しやすく、この状態に陥りがちです。

- 修正方法

- 腕ではなく、背中にある広背筋(こうはいきん)という大きな筋肉を使って引き分ける意識を持ちます。右肘が自分の背中を通り越して、さらに後ろまで回り込むような大きな軌道をイメージします。「会」ではその張りを決して緩めず、むしろ左右にさらに開き続けるような「伸び合い」の意識を持つことが求められます。

これらの問題は、一つだけが単独で発生することは稀で、複数が連動して射全体のバランスを崩していることが多いです。焦らずに、基本である「基本の姿勢」や「縦横十文字」に立ち返り、一つ一つの動作を丁寧に見直すことが、結果的に最も確実な修正方法と言えるでしょう。

正しい弓道五重十文字で射技を磨こう

この記事では、弓道五重十文字の基礎から実践的な習得法までを解説しました。最後に、上達のために覚えておきたい重要なポイントをまとめます。

- 五重十文字は五つの十字で構成される理想的な射形

- 美しい射の土台は縦横十文字と基本の姿勢にある

- 縦横十文字は身体の縦線と両肩の横線で作られる

- 基本の姿勢が安定して初めて縦横十文字が活きる

- 五つの構成要素はそれぞれが互いに連動している

- 射法八節の流れの中で完成させる動的な形である

- 形を生み出すのは心身のエネルギーである詰め合い

- 詰め合いは縦横左右への均等な力の張り合いを指す

- 図やイラストを活用して正しいフォームを覚える

- 身体の中心を貫く縦線の意識が射の安定に繋がる

- 鏡や動画で自分の射形を客観的に確認することも有効

- 分解練習やイメージトレーニングを稽古に取り入れる

- 形が崩れる際には必ずその原因がどこかにある

- 上体の崩れは胴造りや縦への伸びの意識で修正する

- 押手肩の力みを抜き、身体の中心から押す意識を持つ

- 妻手は背中の筋肉を使い、肘の張りを維持する

- 問題解決に焦らず、基本に立ち返ることが上達の鍵

- 五重十文字の理解と実践が安定した的中へと繋がる