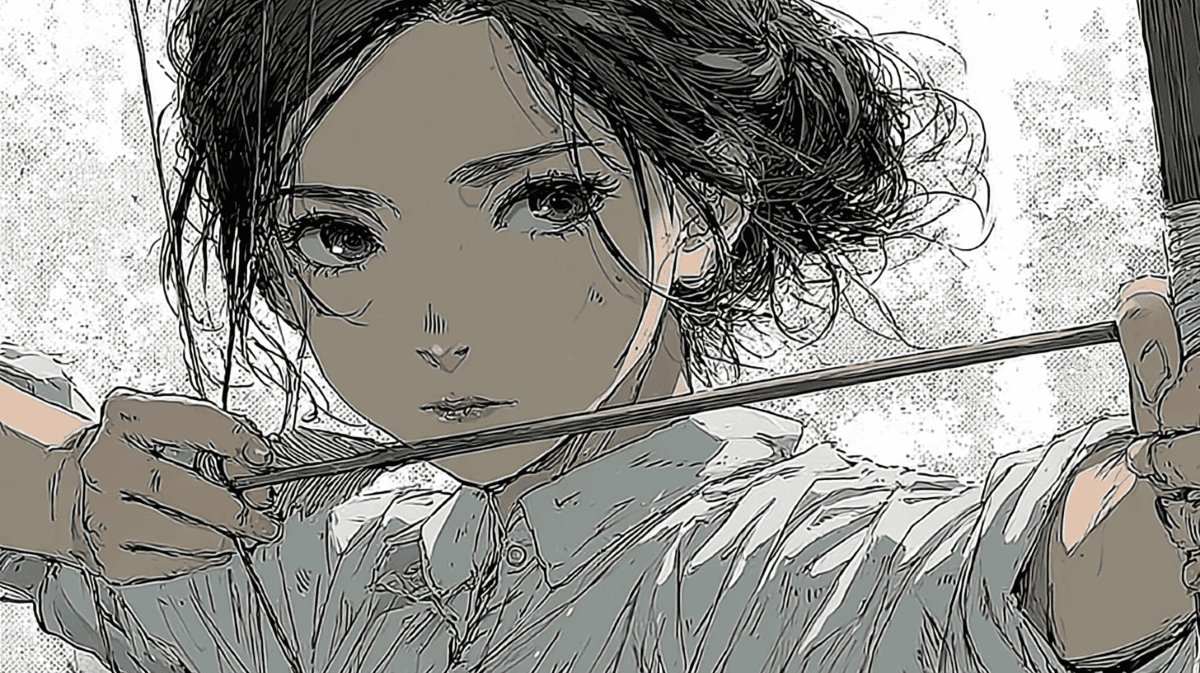

弓構えの練習を始めたばかりの時、多くの人が壁にぶつかります。射法八節の基本である弓構えは、ただ形を作るだけではありません。特に重要な左手、すなわち手の内の作り方や、手の内 虎口の意識、さらに右手(取懸け)の安定、そして肘の向きや肘の使い方まで、意識すべきコツが多くあります。また、物見によって定める目線の位置も、射全体の安定に繋がります。弓構えには流派による種類の違いもありますが、基本となる3つの動作を正しく理解し、かっこいいフォームを身につけることが上達への近道です。この記事では、弓構えの基本から実践的なコツまでを分かりやすく解説します。

- 弓構えを構成する3つの基本動作が分かる

- 最も重要な「手の内」の具体的な作り方を学べる

- 肘や目線など、初心者がつまずく点のコツが分かる

- 安定した「かっこいい」フォームへの改善点が分かる

弓構えとは?射法八節の基本

構成する3つの動作

弓構え(ゆがまえ)は、弓道の一連の動作「射法八節(しゃほうはっせつ)」の中で、3番目にあたる動作です。「射法八節」とは、弓を射るまでの一連の流れを8つのステップに分解したもので、具体的には「足踏み」「胴造り」「弓構え」「打起こし」「引分け」「会」「離れ」「残心」で構成されます。

この中で、「足踏み」と「胴造り」は、射を行うための土台を固める「静」の動作です。それに対し、この「弓構え」は、その強固な土台の上で、いよいよ弓と弦に触れ、射の準備に入る最初の「動」の動作となります。

この弓構えは、続く「打起こし」以降のダイナミックな動作を、スムーズかつ正確に行うための土台を作る、非常に大切な段階です。弓構えが不安定であったり、形だけを真似て中身が伴っていなかったりすると、後続のすべての動作に歪みが生じることになります。

弓構えは、主に以下の3つの異なる動作が連動して構成されています。

- 取懸け(とりかけ)

- 右手で「ゆがけ」を使い、弦に指をかける動作です。

- 手の内(てのうち)

- 左手で弓の握り部分を正しく整え、弓との接点を作る動作です。

- 物見(ものみ)

- 顔(目線)を的に向けて定め、射の方向性を確定させる動作です。

これら3つの動作を、胴造りで整えた姿勢や呼吸を崩さず、気力を充実させながら行うことが求められます。特に初心者のうちは、形を作ることに意識が集中しすぎて呼吸が浅くなったり、不要な力みが生じたりしがちです。

慌てて形だけを次々に作ろうとすると、それぞれの動作が持つ意味が失われ、土台が崩れたまま次の動作に移ることになってしまいます。一つ一つの動作の意味(なぜそれを行うのか)を深く理解し、心身ともに充実した状態で、丁寧に行うことが上達の鍵となります。

右手の役割(取懸け)

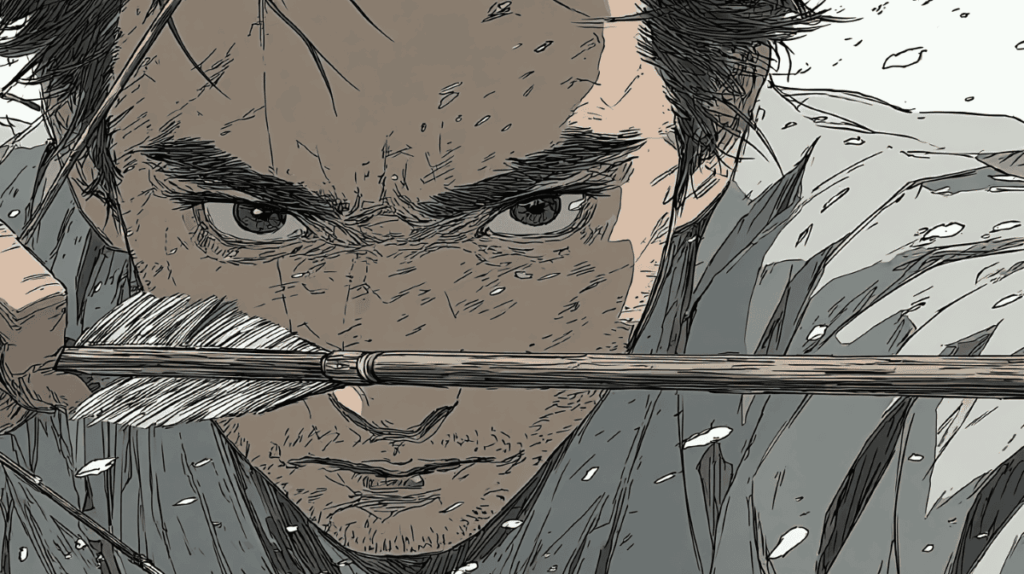

取懸け(とりかけ)は、弓構えの3動作のうち、右手に関する動作です。「ゆがけ(カケ)」と呼ばれる鹿革製の手袋を装着した右手で、弦(つる)に指をかけ、弓を引く準備を整えます。

現代の弓道では、親指に弦をかけ、その親指を人差し指や中指で上から押さえる「蒙古式(もうこしき)」と呼ばれる方法が基本です。この方式は、指先だけで弦を保持するよりも格段に強い力で弓を引くことが可能であり、弓の強い張力に対応するために発展してきました。

使用するカケの種類によって、主に「三ツガケ」(親指・人差し指・中指)と「四ツガケ」(親指・人差し指・中指・薬指)があります。四ツガケの方が弦を保持する指が多いため、より強い弓を引く際や、安定した保持を求める射手(特に斜面打起しの流派など)に用いられる傾向があります。

取懸けの基本的な手順

取懸けは、非常に繊細な感覚が求められる動作です。

まず、カケの親指部分(「帽子」と呼ばれます)の溝に、弦を深く、しかし食い込まない程度にかけます。弦が親指の根元(「控え」)にしっかりと収まるように安定させることが大切です。

次に、人差し指や中指(カケの種類による)で、親指の先端(帽子の「ツル枕」と呼ばれる部分)を上から静かに押さえます。この時、カケの指先だけで押さえるのではなく、指の付け根から連動させる意識が求められます。

最も注意すべき点は、手首を不自然に内側や外側に捻ったり、弦を力ずくで握りしめたりしないことです。右手はあくまで弦を「引く」ためのものであり、弓構えの段階では余計な力みを一切排除しなくてはなりません。

この段階で右手に力みが生じると、その力みは手首から肘、肩へと伝播します。その結果、続く「引分け」で右肩が上がってしまったり、「会」で伸び合うことができなかったり、「離れ」の瞬間に弦がスムーズに指から離れず、矢の飛び出し(矢飛び)を乱す最大の原因となります。

右手は弦を引くための重要な部分ですが、この弓構えの段階では力まず、カケが弦に正しくセットされ、かつリラックスした状態を作ることが目的となります。

左手(手の内)の役割

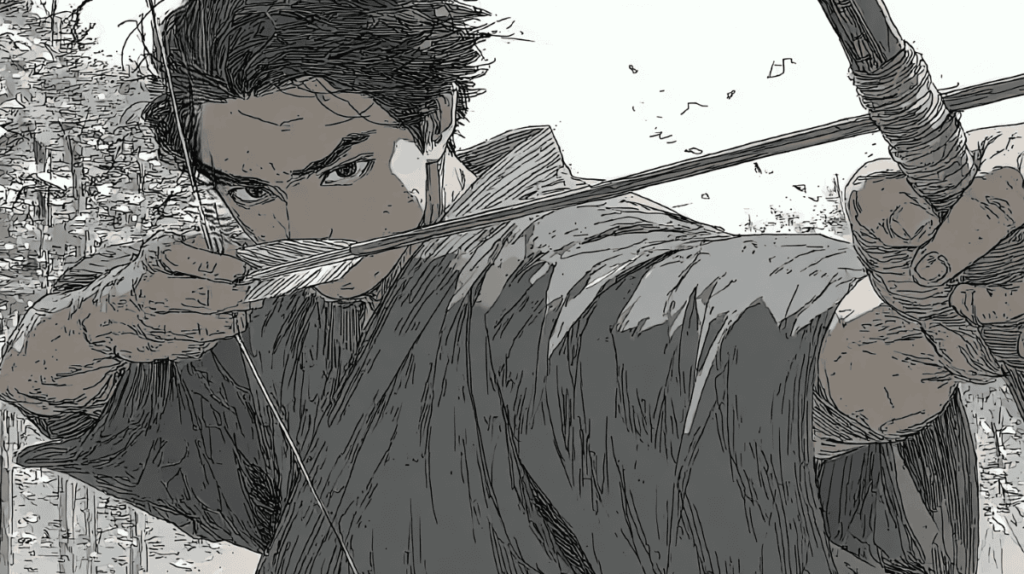

手の内(てのうち)は、左手で弓の握り部分(握り革)を正しく整える動作です。弓構えの3動作の中で、そして弓道全体を通しても、最も重要とされる技術の一つと考えられています。

なぜこれほどまでに重要視されるのか。それは、弓の強大な反発力を受け止め、制御し、最終的にそのエネルギーを矢に伝えるための唯一の接点(インターフェース)が、この左手の「手の内」だからです。

手の内は、弓を支える「土台」であると同時に、弓の力を矢に伝える「ステアリング」や、射の衝撃を吸収する「サスペンション」のような、極めて多機能で繊細な役割を担っています。

この段階で、弓が手のひらのどこに当たり、どの指でどう支えるか、といった弓の握り方を最終的に決定します。ここで手の内が正しく作られていないと、射全体が破綻すると言っても過言ではありません。

例えば、手の内が緩すぎれば弓の力を受け止めきれず、矢は失速します。逆に、強く握りしめすぎれば(「弓を殺す」と表現されます)、弓が本来持っている反発力を阻害し、矢を放つ瞬間に弓が手の中で暴れる原因となります。

打起こしで弓がグラグラと不安定になったり、「会(かい)」で弓の強い反発力に耐えられず手が負けてしまったり、矢を放つ瞬間に弓が意図しない動き(例えば、弓が前に飛び出す「突弓」など)をしてしまったりと、射の失敗の多くが、この手の内に起因します。

このセクションでは、まず手の内が「弓と身体を繋ぐ、最も重要な左手の動作」であるという定義と、その重要性を理解することが大切です。弓を単に「握る」のではなく、弓の力を最大限に引き出すために「整える」という意識が求められます。具体的な「作り方」や「虎口」などのコツについては、次のセクションで詳しく解説していきます。

物見と正しい目線

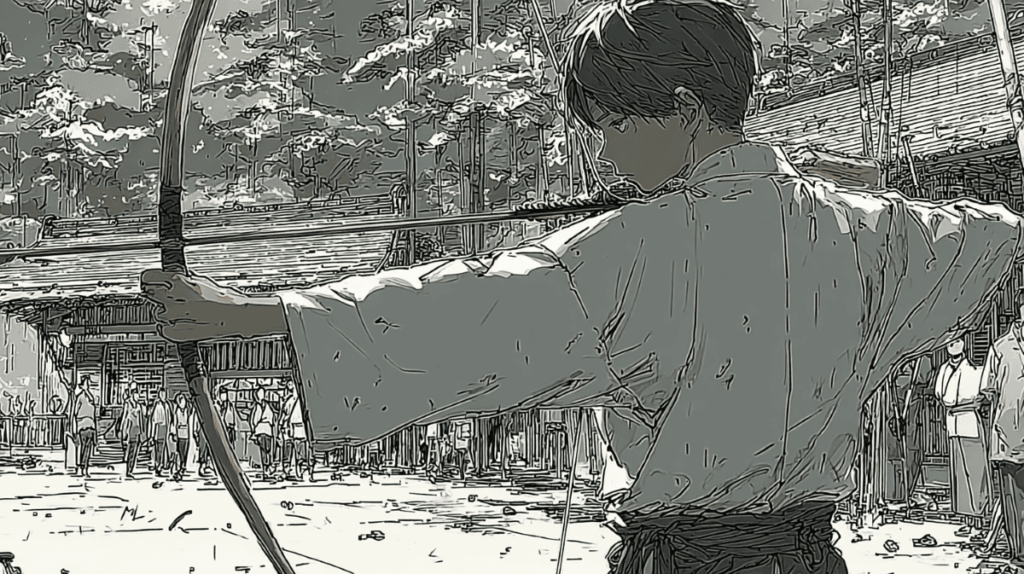

物見(ものみ)は、顔と目線を的に向けて定める動作です。弓構えを構成する3つの動作の、最後の仕上げとして行われます。

「足踏み」で的への立ち位置(体の向き)を決め、「胴造り」で体幹(背骨や腰)を整えましたが、この段階ではまだ顔は正面を向いています(特に「正面打起し」と呼ばれる射法の場合)。物見は、その正面を向いた顔を、的の方向に正しく向ける動作を指します。

物見の重要性

物見は、単に「目で的を見る」という視覚的な動作だけが目的ではありません。その最も重要な役割は、胴造りで整えた体幹と連動させ、顔(首)を所定の位置に物理的に固定することです。

顔を的に向ける際、初心者が陥りがちな失敗は、首だけを捻ってしまうことです。胴造りで整えた体幹(特に両肩のライン)はそのままに、背骨(頸椎)の上で顔を静かに回す意識が求められます。この時、顎が上がったり、逆に引けすぎたりしないよう、自然な角度を保つことが大切です。

ここで目線と顔の向きが「錨(いかり)」のようにビシッと定まることで、続く「打起こし」から「引分け」、「会」に至るまで、首や肩に余計な力が入るのを防ぎます。

もし物見が甘く、首の筋肉(例えば胸鎖乳突筋など)が力んでしまうと、その力みは即座に肩に伝わり、左右均等に腕を張り合う(伸び合う)動作を著しく阻害します。

また、目線を一点(的)に定めることで、精神的な集中力も飛躍的に高まります。視線が的以外の場所に動くと、それに伴って気力も散漫になりがちです。物見は、射の準備を物理的に完了させると同時に、心身ともに的と対峙するための「心の構え」を完成させる大切な動作と言えます。この定めた目線は、「残心」に至るまで決して外してはいけません。

正しい弓構えの実践とコツ

手の内「虎口の作り方」

弓構え、ひいては弓道の技術の中で最も難しく、最も重要とされるのが「手の内」の実践です。これは、弓の強大なエネルギーと射手の身体が接する唯一の「インターフェース」であり、この接点の作り方一つで、矢の飛び方(矢飛び)が根本から変わってしまうためです。ここでは、その具体的な作り方、特に弓構えの段階で定めるべき「虎口(こうこ)」の意識について詳しく解説します。

虎口(こうこ)とは?

虎口とは、手の親指と人差し指の付け根が作る、V字型の部分を指します。弓道における手の内は、この虎口で弓の握り部分(握り革)を正確に捉え、支えることが基本となります。

弓を単に「握る」のではなく、虎口という「点」で弓の力を受け止め、制御する意識が求められます。この虎口が、弓の力を最大限に引き出すための「支点」として機能します。

正しい手の内の手順

手の内を正しく作る(「手の内を整える」と表現されます)には、解剖学的な理解に基づいた、いくつかの重要なポイントがあります。

- 天紋筋(てんもんすじ)を当てる

- まず、手のひらを広げたときに親指の付け根にできる深いシワ(手相でいう生命線)である「天紋筋」を探します。この天紋筋を、弓の握り部分の「左側」の角(弓を構えた際に自分から見て外側=的側になる角)に正確に当てることが、手の内のスタートラインです。ここで当てる位置がずれると、以降のすべての動作が狂ってしまいます。

- 虎口で巻き込む

- 天紋筋を弓の角に当てたら、親指の付け根、すなわち虎口で弓を包み込むように(巻き込むように)意識します。この時、親指は弓に沿ってまっすぐ、あるいは少し下向きになるように整えます。虎口のV字の谷間に弓の角がはまり込み、親指の付け根のふくらみ(母指球)と人差し指の付け根で、弓を両側から挟み込むような形になります。この時、前腕をわずかに内側に絞る(回内させる)意識を持つと、弓が安定します。

- 三指(さんし)は軽く添える

- 中指、薬指、小指の3本(三指)は、指先を揃えて弓の握り革に軽く添えます。この三指の役割は、弓を「握りしめる」ことではありません。弓が前後に倒れないように支える「ガイド」の役割です。特に初心者がやりがちな失敗は、弓を落とすことを恐れて、この三指や親指で弓を強く握りしめてしまう(「鷲掴み」=わしづかみ)ことです。

弓を強く握りしめると、その力みは手首から前腕、肘、そして肩へと伝播し、胴造り全体を崩壊させてしまいます。また、弓の持つ弾力性を手の内で殺してしまい(「弓を殺す」と表現されます)、矢を放つ瞬間に弓が暴れる原因となります。

正しい手の内は、弓を制御しつつも、適度な「遊び」や「柔軟性」がある状態です。この状態が実現できて初めて、矢を放った瞬間に弓が手の内で回転する「弓返り(ゆがえり)」という現象が起こります。この弓返りは、手の内が正しく機能し、弓の力が素直に矢に伝わった証拠とされます。この「握らない握り」の感覚を習得することが、弓構えの最大の難関であり、弓道の面白さでもあります。

肘の向きと正しい使い方

手の内と並んで、弓構えの形を整える上で決定的に重要なのが「肘」の使い方です。手の内が弓との接点であるならば、肘は弓の力を受け止め、体幹(胴造り)へと伝える「関節」です。特に左肘(弓手)と右肘(馬手)の向きや意識が、射全体の安定性に大きく影響します。

左肘(弓手)の向き

手の内を作り、弓を支える左腕の肘(弓手=ゆんで)は、弓の強い反発力を受け止める重要な役割を持ちます。

初心者が最も陥りやすい誤りは、弓の力に負けないよう、肘を完全にピンと突っ張らせてしまう(ロックしてしまう)ことです。肘関節をロックさせてしまうと、続く「打起こし」や「大三(だいさん)」といった動作で肩が詰まり、腕がそれ以上動かなくなってしまいます。さらに、離れの瞬間に弓の強烈な衝撃が肘関節にダイレクトに伝わり、怪我(弓肘)の原因ともなります。

理想は、肘にわずかな「遊び」や「弾力性」がある状態、つまり軽く曲がる余裕を持たせた状態です。そして、肘の内側(上腕三頭筋のあたり)を軽く張り、弓を押し返すような意識(「上押し」と呼ばれることもあります)を持つことが大切です。これにより、弓の反発力を腕の骨で受け止めるのではなく、筋肉と関節のしなり(弾力)で受け止めやすくなり、腕全体で弓を押し開く感覚が掴みやすくなります。

右肘(馬手)の使い方

取懸けをした右腕の肘(馬手=めて)は、左肘とは対照的に、徹底的にリラックスさせることが求められます。

右肘は、張りすぎず、かといって落ちすぎず、重力に従って自然な位置に収めることが大切です。もし右肘に少しでも力みが生じ、肩が上がってしまうと、その時点で胴造りは崩れ、体幹の左右対称性が失われます。その結果、左腕(押し手)と右腕(引き手)の力のバランスが崩れ、矢は狙い通りには飛びません。

多くの指導書や解説動画(例:「理論弓道」チャンネルなど)では、弓構えにおいて「肩甲骨を下げる」意識が重要だと指摘されています。弓構えの段階で、意識的に両方の肩甲骨を背骨から離し、かつ下方へ落とす意識を持つと、胸が自然に開き(胸郭が開く)、肩の力が抜け、右肘もリラックスした良い位置に収まりやすくなります。

両肘に共通するのは「力みを抜く」ことです。弓構えは射の準備段階であり、この時点で力んでいては、続く「引分け」や「会」で弓の強い力に対応できません。リラックスしつつも、左右に伸びる(伸合い)ための「張力」や「弾力性」を内包した状態を作ることが、正しい肘の使い方です。

かっこいい形に見える上達のコツ

初心者が憧れる「かっこいい弓構え」は、単に見た目が美しいだけでなく、その形自体が力学的に理に適っており、無駄な力みが一切ない効率的なフォームであることがほとんどです。つまり、「正しい形」=「かっこいい形」と言えます。かっこいい形を身につけるための上達のコツをいくつか紹介します。

- 胴造り(土台)を崩さない

- これが全ての基本です。弓構えの動作(取懸け、手の内、物見)を行っている最中に、足踏みや胴造りで決めた土台(特に骨盤の安定、背筋の伸び、腰)が動いてしまっては元も子もありません。全ての動作は、下腹部(丹田)に意識を集中させ、安定した胴造りの上で(体幹から手足が動くように)行うことを徹底します。

- 肩の力を抜き、呼吸と連動させる

- 前述の「肘」とも関連しますが、特に肩(僧帽筋)の力みは禁物です。肩が上がると、フォーム全体が小さく見え、力も入りません。意識的に肩甲骨を下げること、そして「呼吸」と動作を連動させることがコツです。弓構えは、静かに息を吸い、ゆっくりと吐きながら(あるいは吐き終えた状態で)、リラックスして形を定めるようにします。呼吸が止まると、体は必ず力みます。

- 目線(物見)を安定させる

- 物見を定めたら、射が終わる「残心」まで、目線をキョロキョロと動かさないことも大切です。視線が定まると、首の据わりが安定し、頭(最も重い部位)が動かなくなるため、体幹(胴造り)が崩れにくくなります。視線が定まれば、心も静まり、落ち着いた堂々とした構えに見えます。

- 動作を慌てない(間合いを大切に)

- 弓構えの3動作を、流れ作業のように慌てて行うと、一つ一つの動作の確認が疎かになります。「取懸け」「手の内」「物見」それぞれを、呼吸を整えながら、適切な「間(ま)」を持って丁寧に行うことが、結果として美しく安定した形に繋がります。

これらのコツを意識し、まずはゴム弓や素引き(矢をつがえずに弓を引く練習)などで、鏡を見ながら自分のフォームを客観的にチェックすることが上達への確実な一歩となります。自分の感覚(内的感覚)と、実際の形(外的形状)のズレを修正していく作業が、上達のプロセスそのものです。

流派による種類の違い

「弓構えに種類はあるのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。特に弓道の経験が長くなると、「正面打起し」と「斜面打起し」といった射法(しゃほう)の違いに触れる機会が出てきます。

結論から言うと、現代の弓道において主流となっている射法を基準とした場合、弓構えの「3つの動作(取懸け・手の内・物見)」という基本的な構成要素に、流派による大きな違いはあまり見られません。

ただし、弓道には古くからの様々な流派(礼射系、武射系など)が存在し、射法八節の解釈や実行順序が異なる場合があります。特に「斜面打起し」(日置流など武射系の流派に多い)を行う流派などでは、弓構えから次の「打起こし」への移行の意識や、細かな作法が異なります。

例えば、「正面打起し」が体の正面(低い位置)で手の内や取懸けを整えてから、まっすぐ頭上へ振りかぶる(打起こす)のに対し、「斜面打起し」では最初から弓を斜めに構え、そのまま(あるいは打起こしながら)手の内を整えて引き分けるなど、スタートラインの意識が異なる場合があります。

しかし、どの流派、どの射法であっても、「弓の力を正しく受け止める手の内」を整え、「弦を安定して保持する取懸け」を定め、「的を正確に捉える物見」で的を見るという、弓を引くための準備を行うことの重要性は完全に共通しています。

初心者のうちは、まず所属する道場や学校で指導されている射法(多くの場合、全日本弓道連盟が定める「正面打起し」の射法)の基本を忠実に学ぶことが最も大切です。異なる流派の情報を中途半端に取り入れると、かえって混乱を招く可能性があります。基本を徹底的に習得することが、将来的な応用への一番の近道となります。

安定した弓構えを目指す

- 弓構えは射法八節の3番目にあたる重要な準備動作

- 弓構えは「取懸け」「手の内」「物見」の3動作で構成される

- 右手の「取懸け」は弦に指をかけカケを安定させる動作

- 左手の「手の内」は射全体の成否を分ける最も重要な要素

- 「物見」は顔と目線を的に定め体幹の崩れを防ぐ役割

- 正しい「手の内」は虎口と天紋筋の意識が鍵となる

- 虎口は親指と人差し指の付け根のV字部分を指す

- 天紋筋を弓の角に当ててから手の内を作ることが基本

- 中指・薬指・小指の三指は弓を強く握りしめない

- 左肘は突っ張らせず適度な余裕を持たせることが大切

- 右肘はリラックスさせ肩甲骨を下げる意識を持つ

- かっこいい形とは理に適った無駄のないフォームのこと

- 胴造りを意識し肩の力を抜くことが上達のコツ

- 流派による違いは少なく3動作の基本は共通している

- 弓構えは続く打起こしや会への土台となる動作