弓道を学ぶ中で、多くの方が「息合い」の壁に直面します。弓道息合いは単なる呼吸法ではなく、射の安定と的中を左右する重要な基本です。指導者から指摘されたり、弓道教本を読んだりしても、その感覚が掴めず、タイミングが分からない、あるいは意識しすぎてしまい、かえって呼吸が浅く吸えないという方も少なくありません。息を吐く動作はできても、会で重要とされる三分の二の状態が保てない、自分には肺活量がないからできないのではないかと悩むこともあります。しかし、正しい知識に基づいた練習を重ねることで、息合いは必ず上達します。

この記事では、弓道息合いの基本から、多くの方がつまずく「できない」原因、そして具体的な練習方法までを網羅的に解説します。

- 弓道息合いの正しい基本と目的の理解

- 射法八節に連動した呼吸のタイミング

- 息合いができない原因と具体的な対処法

- 稽古以外でも実践できる効果的な練習方法

理解を深める弓道息合いの基礎知識

弓道教本を基にした息合いの基本

弓道を始めたばかりの方や、ある段階から伸び悩んでいる方がしばしば直面する「息合い」という壁。それは単なる呼吸法として片付けられるものではなく、弓道の神髄に触れ、射技と心身を高い次元で結びつけるための重要な鍵となります。

その最も信頼できる指針となるのが、弓道の公式テキストである『弓道教本』です。教本において息合いは、単なる呼吸活動に留まらず、射手の内面から湧き出るエネルギーである「気合い」の発動と密接不可分なものとして扱われています。正しく充実した息合いができて初めて、心気の安定(精神の落ち着き)、気力の充実(エネルギーの充満)、そして身体の安定がもたらされるのです。息合いが不十分な場合、「早気(はわけ)」や「もたれ」といった射癖に繋がりやすいのも、この三位一体が崩れてしまうからに他なりません。

息合いの技術的な目的は、横隔膜の上下動を主体とした腹式呼吸を基本とし、身体の中心である丹田(たんでん:おへその下数センチの位置)に気を沈め、そこから全身へと巡らせることにあります。胸式呼吸が肩や胸を上下させる浅い呼吸であるのに対し、腹式呼吸は横隔膜を大きく動かす、深く安定した呼吸です。この腹式呼吸によって丹田に意識を集中させることで、上半身の無駄な力みが抜け、弓の強大な反発力を受け止めるための、どっしりと安定した胴造りを保つことが可能になります。

さらに、息合いは精神的な側面においても極めて大きな影響を与えます。静かで深い呼吸は、交感神経の興奮を抑え、心を落ち着かせる効果があります。これにより、試合のプレッシャーや雑念に惑わされることなく、目の前の一射に深く集中することができます。特に「会」の段階で息合いが正しく行われると、心は鏡のように静まり、気力は最大限に充実し、作為のない自然な離れへと繋がるとされています。このように、心(精神)・気(エネルギー)・体(身体)の三位一体を実現する上で、息合いは全ての土台となる、欠かすことのできない要素と言えるでしょう。

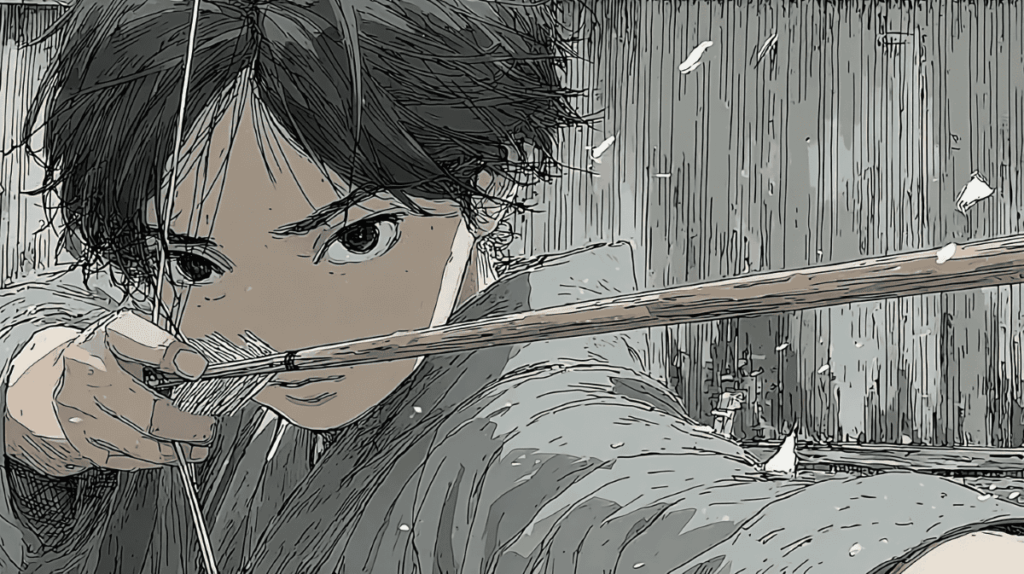

射法八節における息合いのタイミング

射法八節の一つひとつの形を正しく行うことはもちろん大切ですが、それらを生命感あふれる一つの射として結びつけるのが「息合い」の役割です。息合いという一本の糸が通ることで、八つの節は単なる型の連続ではなく、流れるような一連の動作へと昇華されます。息合いがない射が、関節の錆びついた人形のようにぎこちなく見えるのに対し、息合いが満ちた射は、しなやかで力強い生命力に満ちています。

以下に、射法八節における息合いの基本的な流れを表にまとめます。これは広く知られる指導の一例であり、流派や個人の体得の段階によって細かな解釈の違いがあることもご理解ください。

| 段階 | 動作の要点 | 息合いの流れ |

| 足踏み | 両足を踏み開き、土台を定める | 動作の前に息を整える |

| 胴造り | 上体を真っすぐに保ち、姿勢を安定させる | 静かに息を吐きながら丹田に気を沈める |

| 弓構え | 弦に右手をかけ、取り懸けなどを整える | 息を整え、次の動作への準備をする |

| 打起し | 弓を正面から頭上へ静かに挙げる | 静かに息を吸い始める(胸で吸わない) |

| 引分け | 左右均等に弓を押し開き、大きく引き分ける | 息を吸い続けながら、動作と呼吸を合わせる |

| 会 | 引き分けた状態を保持し、心身を充実させる | 静かに息を納め、いわゆる「三分の二」の状態を保つ |

| 離れ | 矢が自然に離れる | 息合いが極まり、その勢いで矢が離れる |

| 残心(残身) | 矢が離れた後の姿勢を保つ | 静かに息を吐きながら、心身の状態を維持する |

この中で特に重要なのが、打起しから引分けにかけて息を吸い続け、会でそれを納める一連の流れです。この時、胸や肩で浅く吸うと、肩が上がってしまい上半身に不要な力みが生じ、「三重十文字」の維持を妨げる原因となります。そうではなく、腹式呼吸を意識し、身体全体が内側から風船のように静かに満ちていく感覚を持つことが大切です。

そして「会」では、多くの初心者が陥りがちな「息を完全に止めてしまう(閉息)」のではなく、「息を納める」ことが求められます。閉息は身体の硬直と緊張を生みますが、息合いにおける「納め」は、身体の内圧を高めつつも、左右均等に伸び続ける力(伸合い)を持続させるエネルギー源となります。この「三分の二」の状態とは、息を吐ききった状態でも吸いきった状態でもない、最も心身が安定し、かつ伸合いを続けられるバランスの取れた状態を指します。この充実した息合いが、作為のない自然な離れを生み出す原動力となるのです。

実践的な弓道息合いの課題解決法

息合いができない原因と対処法

「息合いが大切だと頭では理解しているのに、どうしても身体がついてこない」

これは、段位や経験を問わず、多くの弓道家が抱える切実な悩みです。その原因は決して一つではなく、身体の使い方の癖である「身体的要因」と、意識の持ち方である「精神的要因」が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。ここでは、それぞれの原因を深く掘り下げ、具体的な対処法について丁寧に解説します。

身体的な原因(吸えない・力み)

息が十分に吸えない、あるいは呼吸が浅くなってしまう根本的な原因の多くは、上半身、特に胸や肩周りの無意識の「力み」にあります。本来、弓を引くためには広背筋など背中側の大きな筋肉群を使うべきですが、無意識のうちに腕や肩の筋肉に頼ってしまうと、呼吸を司る胸郭(きょうかく)の自然な動きが制限されてしまいます。胸郭はいわば呼吸のための「ポンプ」であり、その主要な動力である横隔膜の動きが妨げられると、当然、空気は十分に入ってきません。

この状態を改善するためには、まず身体の構造的な緊張を解きほぐすことが不可欠です。

- 稽古前の準備運動

- 稽古を始める前に、両腕を背中で組んで胸を大きく開くストレッチや、肩甲骨を内外にゆっくりと動かす運動を取り入れ、筋肉の柔軟性を高めましょう。

- 胴造りの再確認

- 胴造りの段階で、意識的に肩の力を抜き、上半身はあたかもハンガーに掛けられた衣服のようにリラックスさせ、体重のすべてを腰と足裏で支えるイメージを持ちます。これにより、呼吸の妨げとなる余計な力が抜けやすくなります。

- 呼吸のイメージ改革

- 息を吸う際には、「胸で吸う」というよりも、「腰周りに巻いた浮き輪が、前後左右、全方向に均等に膨らんでいく」という立体的なイメージを持つことが、自然で深い腹式呼吸を促す上で非常に有効です。

精神的な原因(意識しすぎ)

「息合いを正しく行わなければ」と強く意識しすぎることが、かえって自然な呼吸を妨げ、身体を硬直させるという逆説的な現象は、弓道においてしばしば見られます。呼吸は本来、自律神経によって無意識にコントロールされる生命活動です。過剰な意識は、身体を活動・緊張モードにする交感神経を優位にさせ、心拍数を上げ、呼吸を浅くします。逆に、弓道で求められるのは、心身を沈静・リラックスモードにする副交感神経が優位な状態であり、そのためには意識的なコントロールから自由になる必要があります。

この問題に対処するためには、意識の焦点を意図的に変える工夫が求められます。

- 意識の分散

- 呼吸そのものに集中するのではなく、例えば「両足の母指球(足の親指の付け根)でしっかりと大地を踏みしめる感覚」や、「会において、左右の肘が遠くの壁に向かって無限に伸びていく感覚(伸合い)」など、身体の他の部分に意識を向けてみます。

- 思考からの解放

- 身体の動きと呼吸を一致させることに集中するあまり、思考が過剰になっている場合があります。逆説的ですが、息合いを本当に体得するためには、一度「息合いをうまくやろう」という考えを手放し、ただ目の前の動作に没頭してみることが、上達への近道になる場合もあるのです。

息合いと肺活量の関係性

会で息が苦しくなると、「自分は生まれつき肺活量が少ないのかもしれない」と、身体的な能力のせいにしてしまいがちです。しかし、弓道の息合いの本質は、呼吸器の容量、つまり肺活量の絶対的な大きさに依存するものではありません。もちろん、健康的な心肺機能は武道を行う上で有益ですが、それ以上に重要なのは、吸った息をいかに効率よく、そして無駄なくコントロールするかという「質」の技術です。

弓道で求められるのは、一度に大量の空気を吸い込む能力よりも、むしろ細く長く、静かに呼吸を制御する能力です。それは、100メートル走の選手のような爆発的で激しい呼吸とは対極にあり、むしろヨガや座禅における、静寂の中で精神を研ぎ澄ますための、深く落ち着いた呼吸に近いと言えます。

したがって、肺活量を増やすための特別なトレーニングに時間を費やすよりも、まずは前述した身体の力みを解消し、腹式呼吸の基本をマスターすることの方がはるかに大切です。吸い込んだ空気の「体積(cc)」を増やすことよりも、その息吹にどれだけ自身の気力と意識を乗せられるかという「密度」を高めることが、弓道における息合いの稽古なのです。

自宅でもできる息合いの練習

週に数回の稽古時間だけで射癖を修正し、新しい感覚を身につけるのは容易ではありません。むしろ、日常生活の中に息合いの練習を取り入れることで、上達の速度は大きく変わってきます。弓具を使わずにできるため、いつでもどこでも実践可能です。

丹田を意識した静坐呼吸

この練習は、単なるリラクゼーションではなく、身体の中心である「丹田」の位置と感覚を身体に覚え込ませるための、最も基本的なトレーニングです。

- 正座またはあぐらの姿勢で座り、頭のてっぺんから一本の糸で軽く吊り上げられているようなイメージで、背筋を自然に伸ばします。

- 軽く目を閉じ、手は下腹部(丹田のあたり)に軽く添えます。

- まず、体の中にある息を静かに吐ききります。

- 次に、鼻からゆっくりと5秒ほどかけて息を吸い込み、下腹部だけでなく、背中や腰のあたりまで膨らんでいくのを感じます。

- 吸いきったところで2~3秒ほど、吸った息を丹田に「納める」感覚で保持します。

- その後、口または鼻から、10秒以上かけるつもりで、細く長く静かに息を吐き出します。この時、丹田を中心にお腹がゆっくりと収縮していく様子を内側から観察します。

- これを5分から10分程度繰り返します。

徒手による射法八節の反復

これは、身体動作と呼吸の同調(シンクロナイゼーション)を目的とした練習で、「徒手(としゅ)練習」とも呼ばれます。

- 弓を持っていると想定し、足踏み、胴造りを整えます。

- まるでスローモーション映像のように、一つひとつの筋肉の動きや骨格の移動を感じられるくらいのゆっくりとした速度で、打起しから引分けへと動作を進めます。

- その動きに合わせて、打起しで吸い始め、引分けで吸い続け、会で納めます。満ちてくる息とともに弓が開き、充実した気力とともに矢が的へ向かっていく、その一連のエネルギーの流れをありありと思い浮かべることが大切です。

- この練習を通して、自分の身体のどの部分に力みが生じやすいか、どの段階で呼吸が浅くなるかなど、「自身の癖を発見するための時間」としても活用できます。リラックスした状態で、身体と呼吸のリズムが自然に一致する感覚を探求しましょう。

正しい弓道息合いで射を安定させよう

- 息合いは単なる呼吸ではなく心身を統一する技術である

- 全ての基本は弓道教本にありその正しい理解から始める

- 射法八節の一連の動作と呼吸は常に連動している

- 打起しから引分けにかけてゆっくりと息を吸い続ける

- 会では息を完全に止めず三分の二の状態を穏やかに保つ

- 離れは息合いが極まった結果として自然に生まれるもの

- 残心では身体の張りを保ちながら静かに息を吐ききる

- 息が吸えない主な原因は上半身の無駄な力みにある

- 呼吸を意識しすぎるとかえって身体が硬くなることがある

- 意識を呼吸から身体の伸び合いなどに移すことも有効

- 特別な肺活量よりも呼吸の質とコントロールが大切である

- 自宅でできる静坐呼吸は丹田を意識するのに効果的だ

- 弓を持たない徒手練習で動作と呼吸のリズムを掴める

- 身体の力みを抜きリラックスすることが上達の第一歩

- 焦らずに基本に立ち返り稽古を続けることが最も重要