弓道の稽古を始めると、誰もが最初に学ぶ「執り弓の姿勢」。ただ弓と矢を持つだけの単純な動作に見えて、実は奥が深いものです。そもそも執り弓とは何か、その基本から、的中率を上げるためのポイント、美しい円相を作る肘や安定した足の使い方まで、疑問は尽きないかもしれません。上達のためには、気をつけることや注意点を正しく理解することが大切です。このページでは、豊富なイラストを交えるイメージで、かっこいいフォームの秘訣から審査で評価される点まで、あなたの悩みに答えます。

- 執り弓の姿勢が持つ本当の意味と役割

- 正しいフォームを構成する身体の具体的な使い方

- 上達の壁を破るための実践的なポイント

- レベル別に見直すべき注意点と改善策

上達の基礎となる執り弓の姿勢の基本

執り弓とは?まず押さえるべき基本

弓道の稽古において、全ての所作の起点となる「執り弓の姿勢」。この構えは、矢を射るための一連の動作である「射法八節」には含まれていませんが、その前段階として心身を射のモードへと切り替え、最高のパフォーマンスを引き出すための準備を完了させる、極めて重要な意味を持ちます。この最初の構えが揺らぐことなく安定しているかどうかが、その後の射全体の成否を分けると言っても過言ではないでしょう。

この姿勢が目指す基本的な目的は、心と身体の調和と統一にあります。弓と矢という非日常的な道具を手にし、不動の姿勢を保つことで、日常の雑念から解放され、精神を研ぎ澄ませていきます。ただ静止するのではなく、内面では気力を充実させ、落ち着いた状態で射に臨むための精神的な土台を築き上げるのです。

そのためにまず押さえるべき基本は、身体のあらゆる部分から不必要な力みを抜き去り、自然体で立つことです。これは単にリラックスするのとは異なり、「いつでも動けるように準備された、落ち着いた状態」を指します。肩の力を抜き、上半身は柳のようにしなやかに、それでいて下半身は大地に根を張る大木のようにどっしりと安定させます。このとき、身体の重心が左右の足裏に均等にかかり、へその下にある「丹田(たんでん)」に意識が置かれている状態が理想です。この自然体でありながら隙のない安定こそが、これから向き合う強大な弓の力を、身体全体で受け止め、最大限に引き出すための土台となるのです。これらの基本原則は、弓道の公式な教えとして体系化されています。

参考資料:公益財団法人全日本弓道連盟「弓道教本」

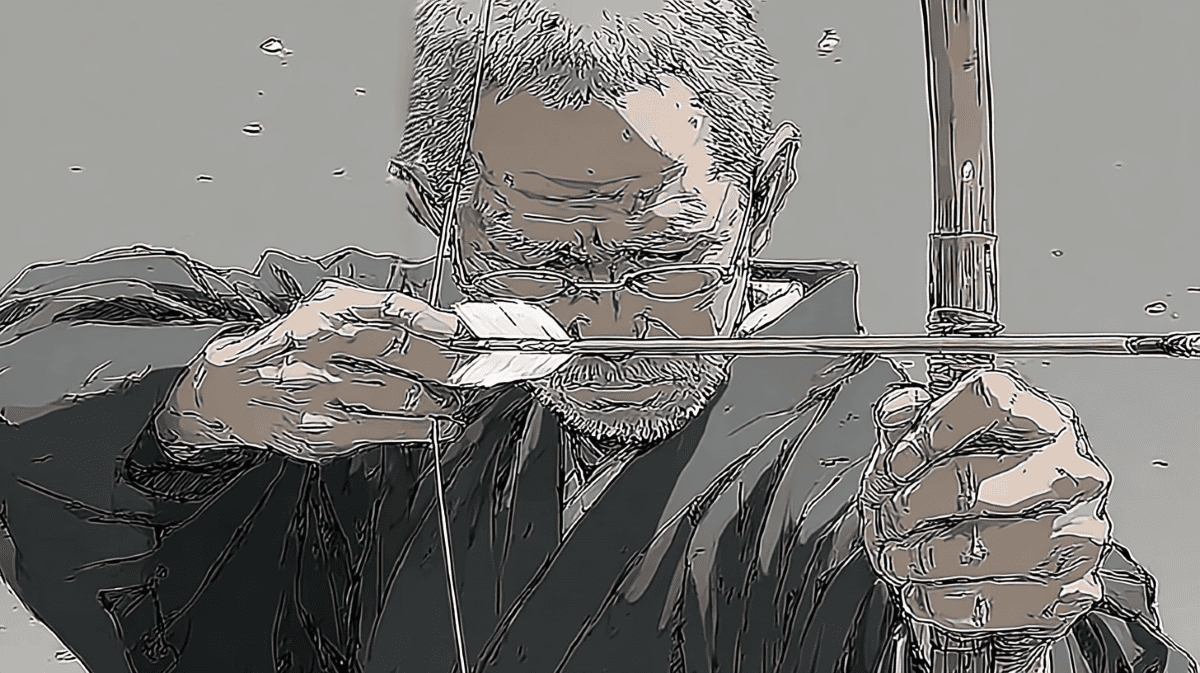

イラストで見る正しいフォームの要点

文字による解説だけでは、身体の繊細な使い方を正確に把握するのは難しいかもしれません。ここでは、正しいフォームの具体的な要点を、ご自身の姿を鏡に映しながら一つひとつ確認するようなイメージで、詳細に解説していきます。

上半身の確認点

上半身は、弓の力を直接受け止める重要な部分でありながら、最も力みやすい箇所でもあります。常にリラックスと安定を両立させる意識が求められます。

- 顔と視線

- 顔は的がある方向、もしくは正面(神殿・上座)へ向け、首筋をすっと伸ばし、顎を軽く引きます。視線は特定の一点を凝視するのではなく、「遠山を望む(えんざんをのぞむ)」ように、自然で柔らかく、しかし鋭さをもって遠くを見据えます。これにより視野が広がり、心に余裕が生まれます。

- 顔は的がある方向、もしくは正面(神殿・上座)へ向け、首筋をすっと伸ばし、顎を軽く引きます。視線は特定の一点を凝視するのではなく、「遠山を望む(えんざんをのぞむ)」ように、自然で柔らかく、しかし鋭さをもって遠くを見据えます。これにより視野が広がり、心に余裕が生まれます。

- 肩

- 肩は、意識的に上げたり下げたりせず、腕の重みで自然に落ちた位置に置きます。ここで肩に力が入ると、僧帽筋が緊張し、射の生命線とも言える背中の筋肉(広背筋)を正しく使うことができなくなります。これが、後の「引分け」で弓の力に負けてしまう最大の原因となります。

- 肩は、意識的に上げたり下げたりせず、腕の重みで自然に落ちた位置に置きます。ここで肩に力が入ると、僧帽筋が緊張し、射の生命線とも言える背中の筋肉(広背筋)を正しく使うことができなくなります。これが、後の「引分け」で弓の力に負けてしまう最大の原因となります。

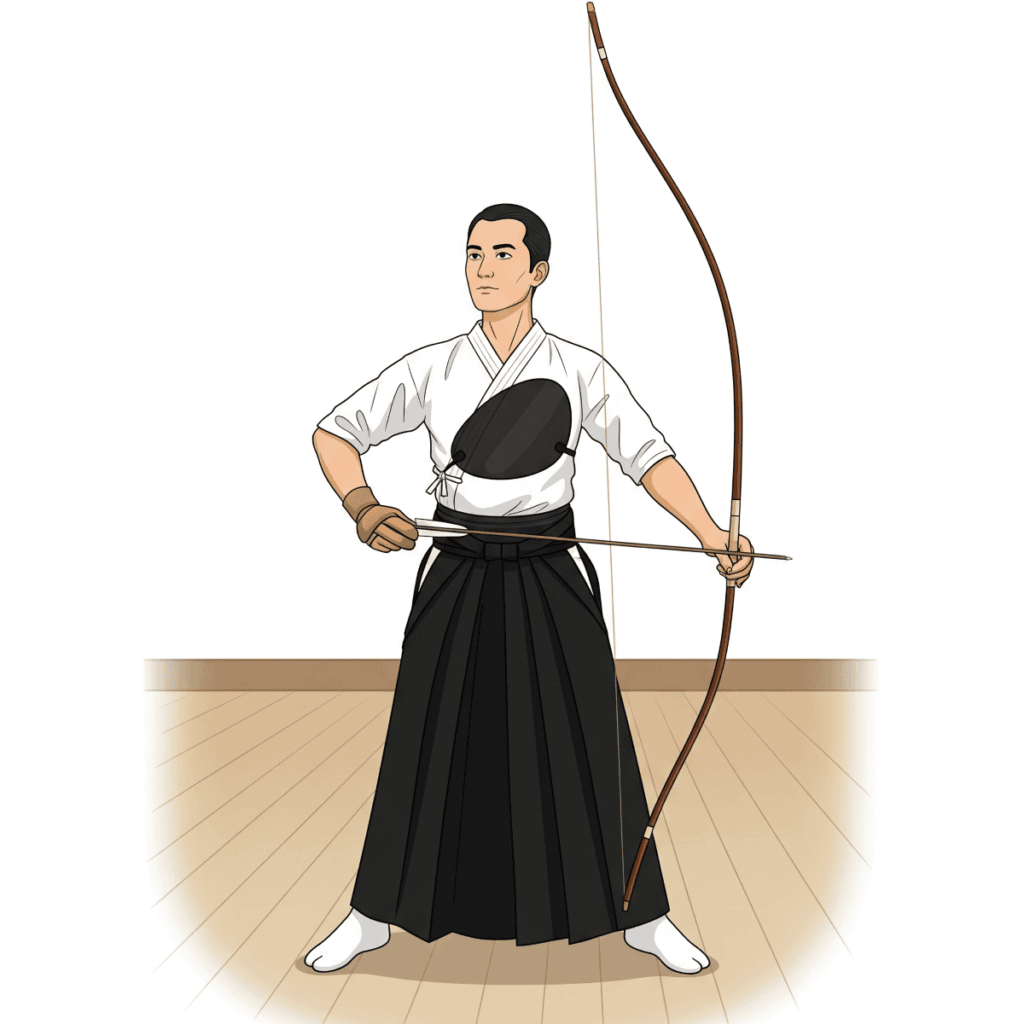

- 腕と手

- 弓を持つ左手(弓手)と矢を持つ右手(馬手)は、だらんと下げた状態から自然に持ち上げ、身体の側面で弓矢を保持します。弓の先端である「末弭(うらはず)」は、身体の中心線上にあり、床から約10cm浮いている状態が基準です。矢の先端は、その末弭の方向へ向くように構えます。

下半身の確認点

全ての力の源となるのが、盤石な下半身です。上半身の自由な動きは、この安定した土台があって初めて可能になります。

- 足の開き(足踏み)

- 両足の親指の先端を結んだ線が、的の中心と一直線になるように立ちます。足を開く幅は、一般的に「身長マイナス100cm」や「矢束(やづか)の半分」などが目安とされますが、最も重要なのはご自身の体格で最も安定し、力がみなぎる幅を見つけることです。

- 両足の親指の先端を結んだ線が、的の中心と一直線になるように立ちます。足を開く幅は、一般的に「身長マイナス100cm」や「矢束(やづか)の半分」などが目安とされますが、最も重要なのはご自身の体格で最も安定し、力がみなぎる幅を見つけることです。

- 重心と軸

- 重心は、前述の通り「丹田」に置き、頭のてっぺんから足裏の中心を抜ける一本の軸が、地面に対して常に垂直であるように意識します。この軸が前後に傾くと、射全体が不安定になります。

- 重心は、前述の通り「丹田」に置き、頭のてっぺんから足裏の中心を抜ける一本の軸が、地面に対して常に垂直であるように意識します。この軸が前後に傾くと、射全体が不安定になります。

- つま先の角度:つま先は、開きすぎず、閉じすぎず、両足の内側のラインが約60度をなす「ハ」の字の状態を保ちます。これにより、安定性と次の動作への移行のしやすさを両立させることができます。

| 確認項目 | 悪い例(陥りやすい間違い) | 改善のポイント |

| 肩 | 緊張で上がり、すくんだ状態になっている | 深呼吸し、息を吐くと同時に肩の力を抜くことを意識する |

| 重心 | かかとや爪先に偏り、身体が前後に揺れる | 足裏全体で地面を掴むように意識し、丹田に重心を置く |

| 視線 | 手元や足元を見てしまい、猫背気味になる | 顔を上げ、常に遠くの景色を眺めるように視線を定める |

円相を作る肘と安定した足の構え方

執り弓の姿勢における美しさと機能性を、より高い次元で両立させる鍵となるのが、「円相(えんそう)」という肘の使い方と、それを支える安定した足の構えです。これらは単なる形式美ではなく、弓道の理想である「真・善・美」を体現するための、合理的かつ重要な身体操作と考えられます。

「円相」とは、両肘の関節を完全に伸ばしきる(ロックする)ことなく、わずかに内側に余裕を持たせることで、両腕全体で大きく美しい円を描くような状態を指します。もし肘をピンと突っ張ってしまうと、腕は硬直した一本の棒のようになり、弓から伝わる衝撃をまともに受け止め、肩や手首を痛める原因にもなりかねません。逆に曲げすぎると、力が逃げてしまい、弓の力を十分に引き出すことができなくなります。理想は、竹が持つような「しなやかさ」を腕で体現することです。肘に関節の「遊び」を持たせることで、腕全体がサスペンションのように機能し、弓の力をスムーズに受け止め、背中を中心とした全身の力へと変換する準備が整うのです。

そして、この繊細な上半身の操作を根底から支えるのが、大地と一体化するような足の構えです。これは、次の動作である「足踏み」の質を決定づける基礎となります。前述の通り、両足は適切に開き、つま先を揃えますが、ここで最も大切なのは足の裏の意識です。靴の中で指が縮こまったり、浮き指になったりせず、足の指一本一本が大地に広がるように意識します。そして、かかと、母指球(親指の付け根)、小指球(小指の付け根)の三点に均等に体重を乗せることで、最も安定した「三点支持」の土台を築きます。この盤石な土台があって初めて、上半身は余分な力みから解放され、自由かつ繊細な動きが可能となり、結果として精神的な落ち着きと自信が生まれるのです。

美しい執り弓の姿勢を実践するコツ

的中率を上げるための4つのポイント

執り弓の姿勢は、単に射を始める前の準備動作というだけではありません。この段階での心身の状態が、最終的な的中結果に直接的に、そして深く影響を与える要素の集合体です。ここでは、漫然と形を作るのではなく、的中率の向上という明確な目的意識を持って取り組むための、4つの実践的なポイントを詳細に解説します。

一つ目は、身体の「縦軸」と「横軸」から成る「十字」の規矩(きく)を確立することです。縦軸は頭頂から大地へ抜ける身体の中心線、横軸は両肩を結ぶ線です。執り弓の姿勢の段階で、この二つの軸が僅かでもぶれたり傾いたりしていると、その後の全ての動作に歪みが生じ、矢は真っ直ぐには飛んでいきません。この十字の意識は、射法の中で最も重要とされる「三重十文字(さんじゅうじゅうもんじ様)」の基礎となるものです。この最初の段階で十字を正しく作れていないと、会(かい)における完成形は決して得られないのです。

二つ目は、弓と矢の初期設定(セッティング)を厳密に行うことです。これは、精密な射撃において照準を合わせる作業に相当します。弓は身体の中心に置き、弦は身体の外側を向くように持ちます。矢は弓の内側に添え、矢先が的の方向を寸分の狂いもなく向いているか、冷静に確認します。この物理的な初期設定がずれていると、どれほど精神を集中させ、正しく身体を使ったとしても、矢は意図した場所へは届きません。全ての前提となる、極めて重要な確認作業です。

三つ目は、「息合い(いきあい)」を通じて呼吸と心身を同調させることです。姿勢が定まったら、焦らずに大きくゆっくりとした腹式呼吸を数回行います。息を静かに吐くときに、肩や腕、胸といった上半身の余分な力がすっと抜け、息を吸うときに、へその下にある丹田に気が満ちてくるのを感じます。この深く静かな呼吸は、自律神経を整え、心拍数を安定させる生理学的な効果も持ちます。この静かな呼吸こそが、精神的な集中力を極限まで高め、不動の落ち着きをもたらすのです。

四つ目は、一連の動作の「ルーティン化」を徹底することです。弓を手に取り、姿勢を整えるまでの一連の流れを、常に同じ手順、同じ時間、同じ間合いで行うことで、身体に「成功する動き」を無意識レベルで記憶させます。これは多くのアスリートが実践する、パフォーマンスを安定させるための心理学的アプローチでもあります。この不動のルーティンが確立されていれば、試合や審査といった極度の緊張を強いられる場面でも、心は乱れず、身体はいつも通りの最適な動きを再現してくれるのです。

気をつけることとレベル別の注意点

執り弓の姿勢を習得し、磨き上げていく過程では、誰もが壁にぶつかり、自身の癖や間違いに悩まされます。しかし、その悩みこそが上達への大切な一歩です。ここでは、安心して稽古に励んでいただくために、レベル別に陥りがちな注意点とその改善策を丁寧に解説します。

初心者が陥りやすい注意点

弓道を始めたばかりの頃は、慣れない弓具の重さや、正しい形を作ることへの意識が強すぎるあまり、身体が意図せず不自然な状態に陥りがちです。

- 過剰な力み

- 最も多いのが、弓や矢を「握りしめて」しまい、腕や肩にガチガチに力が入ってしまう傾向です。弓は握るのではなく、弓の力を「手の内(てのうち)」で受け止める感覚が正解です。まずは、道具を身体の一部として自然に支える意識を持つことが大切です。

- 最も多いのが、弓や矢を「握りしめて」しまい、腕や肩にガチガチに力が入ってしまう傾向です。弓は握るのではなく、弓の力を「手の内(てのうち)」で受け止める感覚が正解です。まずは、道具を身体の一部として自然に支える意識を持つことが大切です。

- 身体の傾き

- 弓の重さに負けて、身体が弓手(左側)に傾いてしまうこともよく見られます。これは体幹がまだ安定していない証拠です。下半身で大地をしっかり掴み、身体の中心軸を常に垂直に保つ意識を、より一層強める必要があります。

- 弓の重さに負けて、身体が弓手(左側)に傾いてしまうこともよく見られます。これは体幹がまだ安定していない証拠です。下半身で大地をしっかり掴み、身体の中心軸を常に垂直に保つ意識を、より一層強める必要があります。

- 視線の低下

- 不安から手元や足元に視線が落ちてしまい、結果として猫背気味になるのも初心者に多い注意点です。常に顔を上げ、堂々と遠くを見るように心がけるだけで、姿勢は驚くほど改善されます。

中級者が見直したい注意点

ある程度経験を積んだ中級者になると、自分では気づかないうちに、効率の悪い自己流の癖が身体に染みついていることがあります。上達が停滞していると感じる場合、その原因はこうした無意識の癖にある可能性が非常に高いです。

- 形の骸化(けいがいか)

- 形だけは正しくできているように見えても、その本質的な意味が失われている状態です。例えば、肘の「円相」が崩れ、わずかに突っ張っていたり、逆に緩みすぎて力が逃げていたりするケースです。

- 形だけは正しくできているように見えても、その本質的な意味が失われている状態です。例えば、肘の「円相」が崩れ、わずかに突っ張っていたり、逆に緩みすぎて力が逃げていたりするケースです。

- 左右の非対称性

- 左右の肩の高さが微妙にずれている、あるいは身体が僅かにねじれていることがあります。これは、特定の得意な筋肉だけに頼った引き方をしている可能性を示唆します。中級者こそ、もう一度基本に立ち返り、鏡を見ながら自分の姿勢を客観的に、そして厳しくチェックする時間が不可欠です。

- 左右の肩の高さが微妙にずれている、あるいは身体が僅かにねじれていることがあります。これは、特定の得意な筋肉だけに頼った引き方をしている可能性を示唆します。中級者こそ、もう一度基本に立ち返り、鏡を見ながら自分の姿勢を客観的に、そして厳しくチェックする時間が不可欠です。

- 心と身体の不一致

- 呼吸が浅くなっていないか、精神的な焦りが身体のどこかに力みとして表れていないかなど、自身の内面的な状態にも深く目を向けることが、次のレベルへ飛躍するための鍵となります。

審査で評価されるかっこいい姿勢の秘訣

昇段審査において、執り弓の姿勢は単なる準備動作ではなく、「体配(たいはい)」という、弓道における立ち居振る舞い全体の美しさと品格を示す重要な要素として厳しく評価されます。審査員は、形の正確さに加え、その姿勢から醸し出される武道家としての落ち着きや威厳、すなわち「気品」を見ています。

審査で高く評価される「かっこいい」姿勢とは、技術的な正確さと、内面から滲み出る自信や不動の落ち着きが完全に融合した状態を指します。そのためには、まず全ての動作を慌てず、ゆったりとした「間(ま)」を意識して行うことが極めて大切です。弓を手に取る所作から、姿勢を整え、静止するまでの一連の流れが、静かで水が流れるように淀みなく行われることが求められます。

特に重視されるポイントは、構えが完成してからの不動の安定感です。微動だにしないその姿は、高い集中力と安定した心身の証と見なされ、見る者に深い信頼感を与えます。視線が泳いだり、身体が細かく揺らいだりするのは、心の迷いや技術の未熟さの表れと判断されかねません。また、全体のシルエットの美しさも評価の対象です。前述した「円相」が自然に作れているか、身体の軸が天から吊るされたようにまっすぐに通っているかなど、細部にわたる均整の取れた姿が理想とされます。

これらの秘訣は、単に見栄えを良くするためのものではありません。無駄な力みがなく、落ち着き払った美しい姿勢は、結果として最も効率的に弓の力を引き出し、的中へと繋がる最も機能的なフォームでもあるのです。日々の稽古から、常に誰かに見られているという良い意味での緊張感を持ち、一つひとつの所作を心を込めて丁寧に行うことが、審査で高く評価される本物の姿勢へと繋がっていきます。

日々の稽古で執り弓の姿勢を磨こう

- 執り弓の姿勢は射法八節には含まれないが全ての起点となる構え

- 目的は射の直前に心身を統一し不動の姿勢で準備を完了させること

- まず押さえるべき基本は身体の力を抜き自然体で安定して立つこと

- 顔は正面を向き視線は遠くに定め首筋をまっすぐ伸ばすのが要点

- 肩に力が入ると後の動作で弓の力に負ける原因となるので注意する

- 弓の先端は身体の中心線上に置き床から約10cm浮いた状態が基準

- 足の間隔は身長から100cmを引いた程度を目安に最も安定する幅で

- 身体の重心はへその下にある丹田に置き中心軸を垂直に意識する

- 円相とは両肘をわずかに曲げ全体として円を描くような柔らかい構え

- 肘を伸ばしきると筋肉が硬直するためわずかな遊びを持たせることが鍵

- 足の裏全体で地面を掴む感覚を持ち下半身の盤石な土台を作ること

- 身体の縦軸と横軸の傾きをなくすことが矢飛びを安定させる第一歩

- 的中率を上げるには弓と矢の正しい位置関係を厳守することが大切

- 姿勢が定まったら腹式呼吸を行い精神的な集中力を高め落ち着かせる

- 審査では姿勢の形だけでなく醸し出される品格や落ち着きも評価される