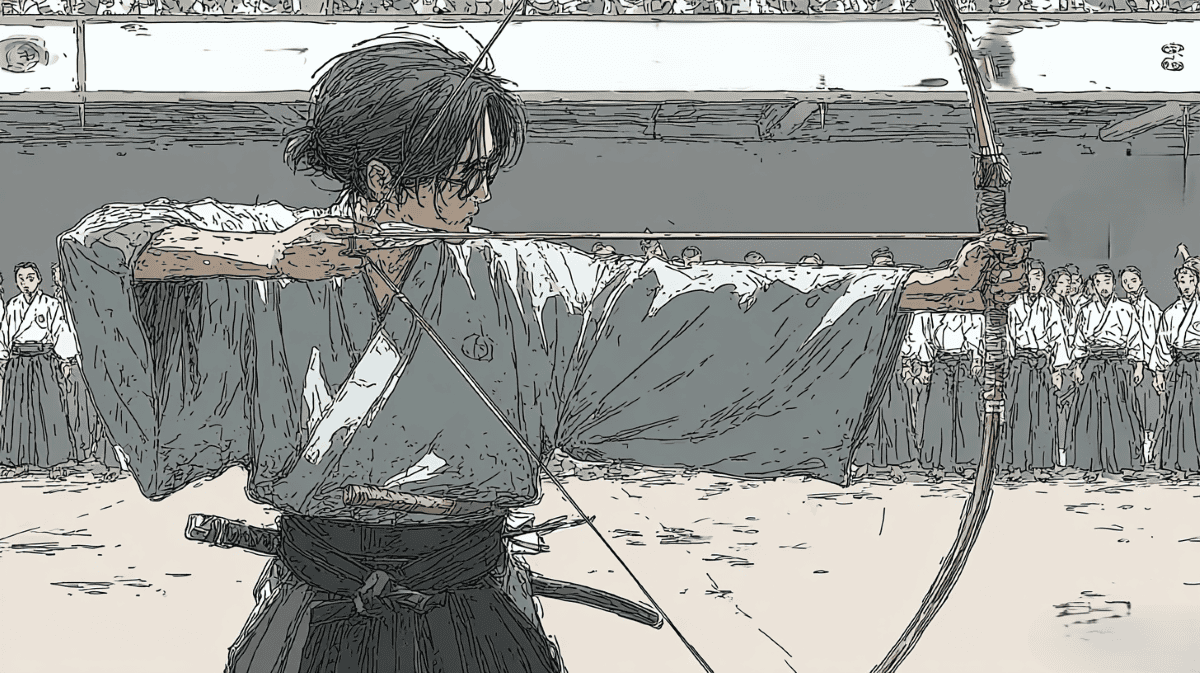

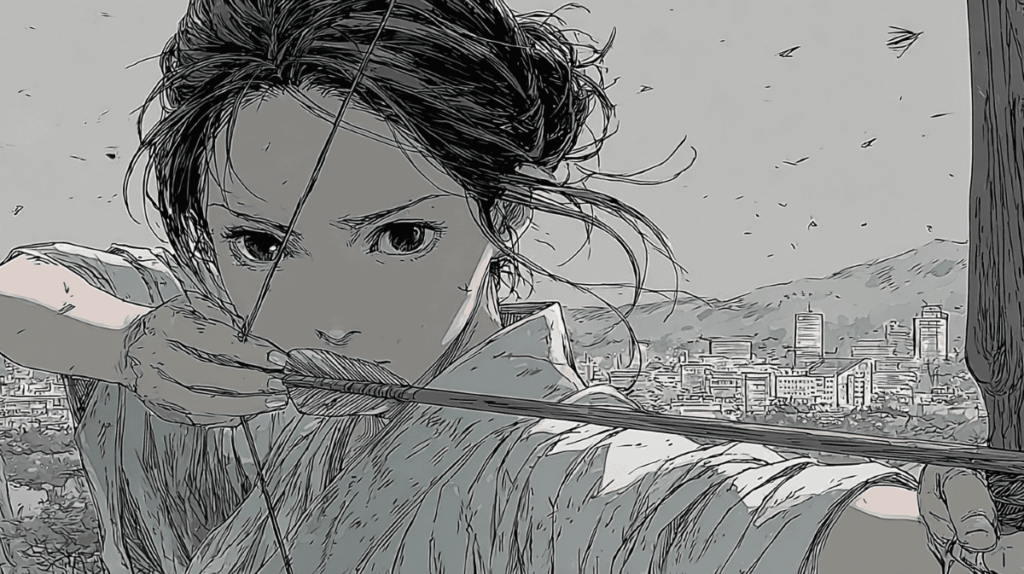

弓道で取り懸けをした瞬間、しっくりこない違和感に悩んでいませんか。 その弓道 取り懸け 違和感は、射の安定性を大きく左右するサインかもしれません。 練習を重ねても暴発やゆるみといった失敗が続くと、不安になりますし、時には親指や手首が痛いと感じることもあるでしょう。 この問題の背景には、暴発やゆるみが起きる原因が隠されています。 例えば、取り懸けが浅い、あるいは深いといったことや、手首の角度、さらには親指や人差し指、小指の使い方が関係しているかもしれません。 「指が痛いのはなぜか」と疑問に思いながらも、具体的な解決のコツや正しい確認方法が分からず、悩んでいる方も多いはずです。 この記事では、その違和感の正体を解明し、安定した射を実現するための具体的な解決策を詳しく解説します。

- 取り懸けの違和感につながる根本的な原因

- 暴発やゆるみを防ぐための正しい指の使い方

- 手首や指の痛みを解消するためのチェックポイント

- 安定した射を実現するための具体的な上達のコツ

弓道の取り懸けでの違和感「その正体と原因」

暴発やゆるみが起きる原因と違和感

弓を引く中で、取り懸けの瞬間に感じる「しっくりこない」という感覚は、多くの弓道家が経験する壁の一つです。この違和感の正体は、多くの場合、ご自身の感覚が捉えた「指の位置のわずかなズレ」や、無意識に入ってしまっている「不必要な力み」です。一見些細な感覚かもしれませんが、この違和感を「気のせいだ」と見過ごしてしまうことが、暴発やゆるみといった、射の安定性を根本から揺るがす具体的な失敗に直結するケースは少なくありません。

暴発のメカニズム

暴発は、弓道において最も避けたい失敗の一つであり、主に親指(カケの帽子)が引き分けから会にかけて増大する弦の圧力に耐えきれず、意図しないタイミングで弦から滑り出てしまう現象を指します。

この原因は複雑ですが、取り懸けの段階に起因するものが多くあります。例えば、親指の根元や手首に過剰な力が入っていると、その力みによって筋肉が硬直し、弦の圧力を柔軟に受け止めることができなくなります。力で力に対抗しようとすると、ある限界点で一気に破綻してしまうのです。

逆に、親指の掛かりが浅すぎる(弦が帽子の先端にしか掛かっていない)場合も、弦を保持する面積が小さすぎるため、わずかな力のブレで滑りを引き起こしやすくなります。

ゆるみのメカニズム

一方のゆるみは、暴発とは対照的に、会で十分に力を保持しきれず、離れの瞬間に力が抜けてしまい、矢に十分な運動エネルギーが伝わらない現象です。結果として矢勢のない弱い矢飛びになります。

この主な原因は、取り懸けが浅いこと、特に中指や親指の腹でしっかりと弦を保持せず、指先だけで浅く弦を引っ掛けようとすることにあります。引き分けが進むにつれて弓力は強まりますが、指先だけの保持ではその強大な力に対応しきれません。無意識のうちに指が弦の圧力に負け、徐々に保持が甘くなってしまうのです。

これら暴発とゆるみは、一方は「意図せず早く離れる」、もう一方は「力が抜けてしまう」と、現象としては正反対に見えます。しかし、その根本的な原因は、「取り懸けの時点での不自然な状態」にあるという点で共通しています。

どちらも、指や手首が本来あるべき位置になく、力が効率的に伝達されていない状態と言えます。

したがって、あなたが感じている取り懸けの「違和感」とは、まさにこの「不自然な力み」や「指が正しい位置に収まっていない感覚」を、ご自身の身体が検知した重要なサインなのです。

これを無視せず、暴発やゆるみが起きる原因の兆候として真摯に受け止め、早期にフォームの細部を見直すことが、上達への最も確実な道となります。

手首や指が痛いのはなぜ?

弓道の練習中や練習後に、手首や特定の指に痛みが生じる場合、それは単なる「練習のしすぎ」ではなく、フォームに何らかの無理があり、特定の箇所に過度な負担が集中していることを示す明確なシグナルです。

手首の痛みとその原因

手首が痛む場合、最も考えられる原因は「手首の角度の作りすぎ」です。「懸け口十文字」や「手の内」といった理想的な形を意識するあまり、手首を本来の可動域以上に内側(掌屈)や甲側(背屈)に曲げて、力で固定しようとしていないでしょうか。

特に引き分けから会にかけて、この不自然な角度を維持しようと手首の力みが抜けないと、手首内部の腱や神経が強く圧迫されます。

この状態が続くと、手首の中央にある神経や腱が通るトンネル(手根管)の内圧が高まり、正中神経が圧迫される「手根管症候群」に似た症状を引き起こす可能性があります。痛みやしびれは、身体が発する深刻な警告であり、フォームの根本的な見直しが必要です。

参考資料:日本整形外科学会「手根管症候群」

指の痛みとその原因

また、「指が痛いのはなぜか」という疑問については、その痛む指によって原因が推測できます。

例えば、親指の先(帽子の先端)が痛む場合、弦の力を親指の腹全体で「受け止める」のではなく、指先だけで「押さえ込もう」としている可能性があります。力点が先端に集中するため、圧力が一点にかかり痛みを引き起こします。

中指が痛む場合は、弦を深くかけすぎている可能性が考えられます。中指の第二関節近くまで弦が食い込むと、離れの際の弦の抵抗が大きくなるだけでなく、引き分け中も骨や関節に直接的な圧力がかかり、痛みの原因となります。

見落とされがちな指の力み

さらに、本来はリラックスさせ、形を安定させるために使うべき人差し指や小指にまで力が入っていると、その力みが手首や腕全体の筋肉を緊張させ、結果として主役である親指や中指の自然な働きを阻害します。この連鎖的な力みが、巡り巡って痛みにつながることも少なくありません。

痛みは、身体が「そのフォームは負担が大きい」「間違った力の使い方をしている」と教えてくれる重要な警告サインです。弓道は、正しいフォームであれば身体に無理な負担がかからないように設計されています。痛みを我慢して練習を続けると、技術的な停滞だけでなく、回復の難しい怪我につながる恐れもあります。

痛みを感じたら、まずは勇気を持って練習を中断し、力の入れ方、各指の位置、手首の角度が自然であるかどうかを根本から見直すことが不可欠です。

弓道 取り懸け 違和感の具体的な解決策

親指・人差し指・小指の正しい使い方

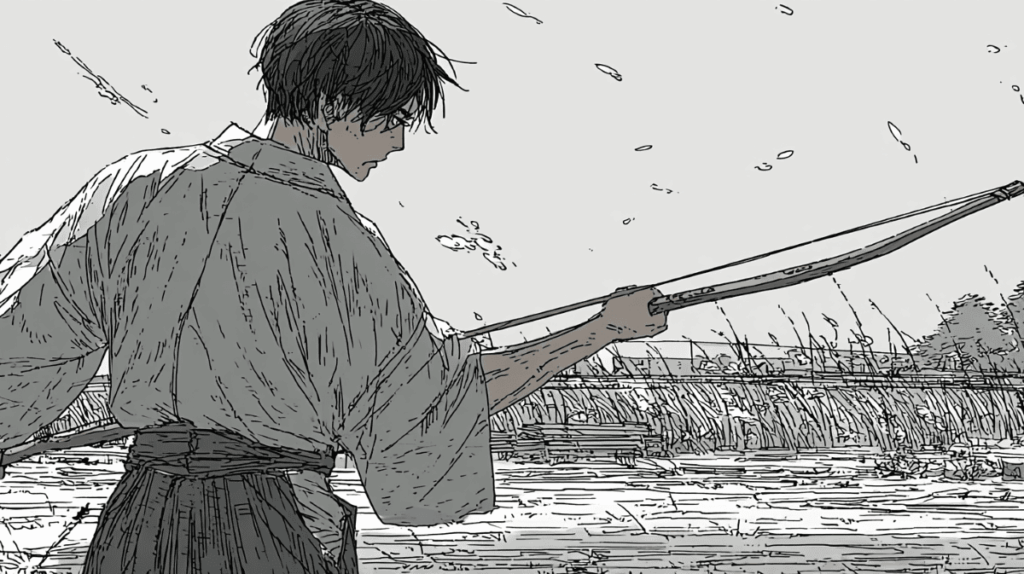

取り懸けの際に感じる違和感や、それに起因する失敗(暴発・ゆるみ)の多くは、弦を保持する「指の使い方」に根本的な原因が潜んでいる場合があります。安定した射を実現するためには、親指、人差し指、小指、それぞれの役割を正しく理解し、適切に機能させることが鍵となります。

親指(帽子)の使い方

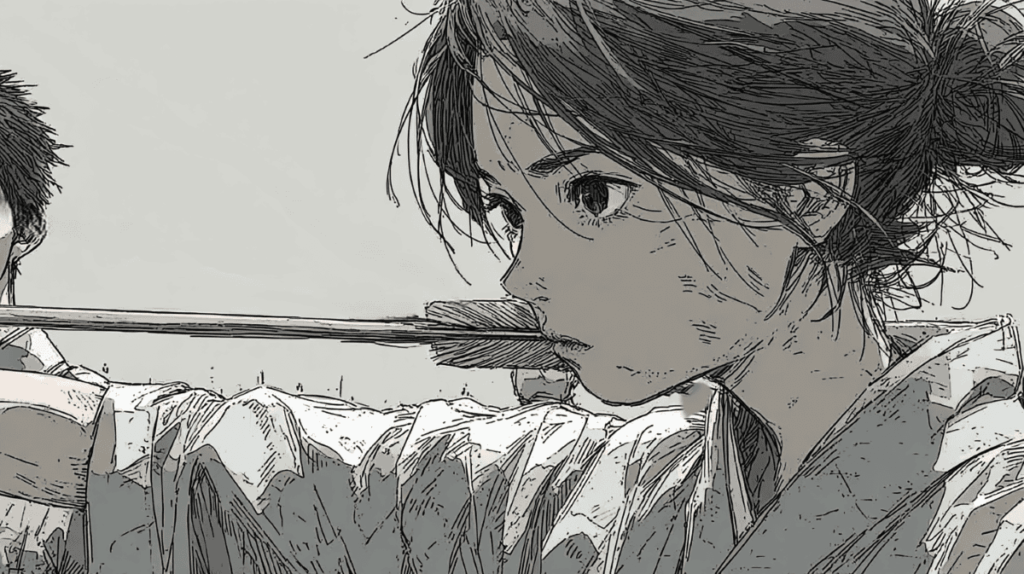

親指は、カケの帽子を介して弦を保持する、取り懸けにおいて最も重要な役割を担う指です。暴発を防ぎ、安定した力を伝えるためには、親指の「腹全体」で弦の力を広く受け止める意識が大切です。

もし、指先(帽子の先端)だけで弦を押さえつけようとすると、力点が一点に集中してしまい、非常に不安定になります。圧力が集中する分、指先は痛みやすく、また、わずかな力みの変化で弦が滑り、暴発の直接的な原因となります。

理想的には、親指の付け根から先端までが一体となって、弓の力を支える「面」を作るイメージです。このとき、親指の第一関節は軽く自然に曲がる程度が望ましいとされます。

関節をカチカチに伸ばしてロックさせてしまったり、逆に力んで強く握りしめたりすると、その力みが手首、前腕、さらには肩へと伝播し、腕全体のしなやかな動きを阻害します。この不必要な硬直こそが、違和感の大きな原因となるのです。

人差し指の役割

人差し指は、親指(帽子)の上から軽く添えるように使います。その主な役割は、引き分けで増大する弦の圧力によって、親指が意図せず開いてしまうのを防ぐ「支え」や「ガイド」です。

ここで最も注意すべき点は、人差し指で親指を上から強く押さえつけないことです。押さえつける力は、それ自体が暴発の原因ともなる不要な力みを生み出します。人差し指が力むと、親指の腹が弦から浮き上がりやすくなり、かえって保持が不安定になるという逆効果も招きかねません。

人差し指はあくまで親指の位置を安定させるための補助的な役割です。指の力を抜き、親指の側面に「軽く触れている」「添えている」程度の感覚を保ち、リラックスさせておくことが求められます。

小指の意識

小指は、取り懸けにおいて直接弦には触れませんが、手の内(左手)と同様に、右手全体の形を安定させ、手首を固定するために非常に重要な役割を果たします。

小指を軽く握り込む(意識する)ことで、手のひらの筋肉(特に小指球側)が適度に締まります。この「締め」が、弓道における「手の内」の働きと連動し、手首が引き分けの力に負けて不自然な方向に折れたり、ブレたりするのを防ぎます。

もし小指の意識が抜けてしまうと、手のひら全体が開きやすくなり、手首も不安定になります。結果として、力の伝達が非効率になり、違和感や痛みの原因ともなります。

ただし、これも人差し指と同様に、力一杯握りしめるのではありません。手の内を固めるための「内的な締め」として、軽く意識を向けておく、という感覚が適切です。

取り懸けの角度や深さ(浅い・深い)

指一本一本の使い方が正しくても、弦に対する「接点の位置」つまり、取り懸けの深さや角度が不適切であれば、違和感や失敗につながります。これらは非常に繊細な感覚であり、ご自身にとって最適なポイントを見つけることが重要です。

取り懸けの深さ(浅い・深い)

取り懸けの「深さ」とは、主に中指(と親指)が弦にかかる深さの度合いを指します。

- 取り懸けが「浅い」場合

- 主に中指の指先だけで弦を引っ掛けているような状態を指します。この状態では、弦との接触面積が小さすぎるため、引き分けで増大する弦の力に負けてしまいます。結果として、会で力が持たずに弦が指から滑り出してしまう「ゆるみ」や、矢勢のない弱い離れにつながります。

- 取り懸けが「深い」場合

- 逆に、中指の第二関節近くまで弦を深くかけすぎてしまう状態です。一見すると力強く保持できそうに思えますが、これは「ひっかかり」という別の問題を引き起こします。離れの瞬間に、弦が指の肉やカケの革を乗り越える際の抵抗が大きくなり、スムーズな弦の走りを阻害します。これが不要な弦の振動を生み、矢飛びの乱れや違和感の原因となります。

理想的な深さは、一般的に中指の第一関節と第二関節の中間、あるいは第一関節寄りの「指の腹」で弦を保持する状態とされます。しかし、これは個々の手の大きさ、指の長さ、使用するカケの厚みや構造によっても異なります。

絶対的な正解を求めるのではなく、ご自身の身体的特徴の中で、「引き分けから会にかけて最も力が伝わりやすく、かつ離れでスムーズに弦が抜ける深さ」という基準で、最適なポイントを探求していく姿勢が大切です。

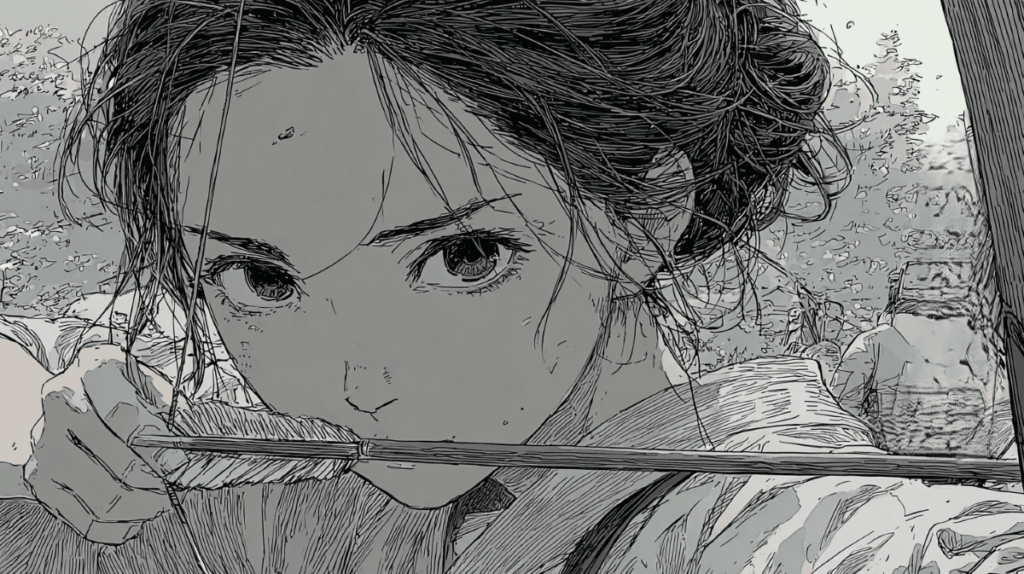

取り懸けの角度

角度とは、主に弦に対する手首や手のひらの向き(捻り具合)を指します。弓道の教えの中では、伝統的に「懸け口十文字」と呼ばれる形が基本とされます。これは、カケの親指(帽子)と弦が直角(十文字)に交わる状態を指し、力学的に安定しやすい形とされています。

しかし、この「十文字」という形を意識しすぎるあまり、手首を不自然に内側や外側に捻って、無理に形を作ろうとすると、かえって手首や前腕に過剰な力みを生みます。この力みが、まさに違和感や痛みの温床となります。

大切なのは、手首だけで角度を作ろうとしないことです。取り懸けは、胴造りから始まり、打起こし、大三、引き分けへと移る一連の流れ(射法八節)の中で行われます。手首、肘、肩、さらには背中の筋肉まで含めた右腕全体が、連動して自然に機能する角度が、あなたにとっての最適解です。部分的な形に固執せず、射全体の流れの中で、最も無理なく力が伝達できる角度を探ることが求められます。

安定させるための上達のコツ

取り懸けに関する理論や技術的なポイントを理解しただけでは、まだ「違和感」は解消しません。それをいかにして無意識下でも再現できる「技術」として身体に馴染ませ、安定させるか。そのためには、日々の練習における「コツ」があります。

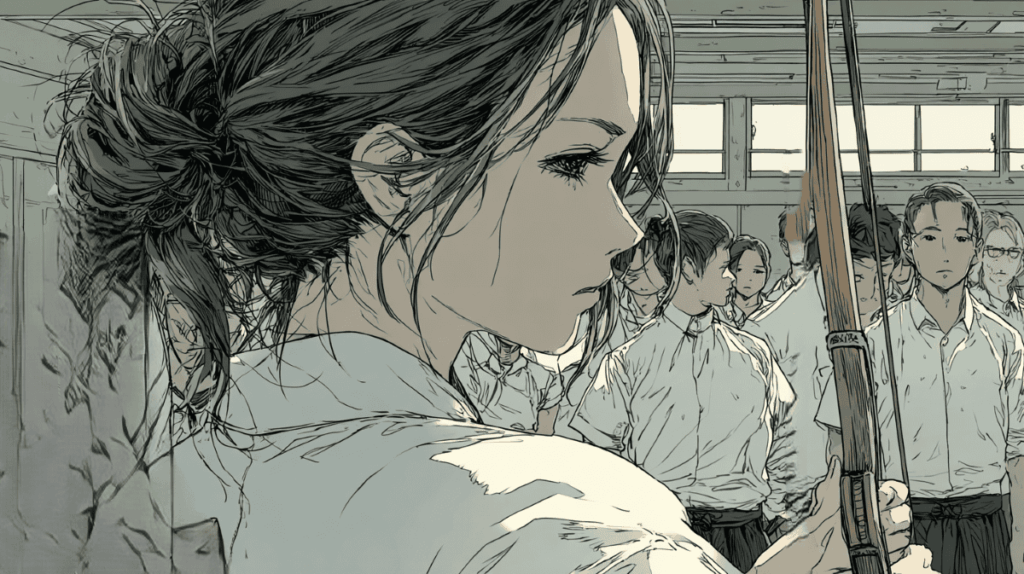

第一に、「取り懸けをルーティン化する」ことです。これはスポーツ心理学でも重要視される手法で、毎回、同じ手順、同じ意識、同じリズムで取り懸けを行うことで、動作の再現性を飛躍的に高めます。

例えば、「まず胴造りを整え、息を整える。次に中指を所定の深さにかけ、次に親指を当て、最後に人差し指を軽く添える」といった一連の流れを、あなた自身の「儀式」として体に染み込ませます。これにより、精神的な状態に左右されにくい、安定した取り懸けが可能になります。

第二に、「力みの発生源を特定し、意識的に抜く」ことです。違和感の多くは、前述したような不要な力みから生じます。それが親指の先なのか、手首の角度なのか、あるいは無意識に力が入る人差し指なのかを、練習中に自己分析し、特定することがスタートです。

そして、力んでいると感じる部分の力を「意図的に抜く」練習を繰り返します。時には、わざと強く握りしめてからフッと力を抜く、といった対照的な動作を取り入れることで、脳は「リラックスした状態」を学習しやすくなります。違和感の正体を突き止め、それを解消するプロセスそのものが上達への近道です。

第三に、「全体像(射法八節)の中で取り懸けを捉える」ことです。初心者にありがちなのが、指先の形など、部分的な形に固執しすぎることです。しかし、取り懸けは独立した動作ではありません。

強固な「胴造り」という土台の上で初めて安定した取り懸けが可能になり、その取り懸けが正しくできていなければ、「引き分け」で必ず無理が生じ、「会」は不安定になります。射法八節はすべてが連動しています。部分的な修正に集中しつつも、常に射全体の流れの中でその動作が最適化されているか、という広い視野を持つことが、本質的な上達のコツと言えます。

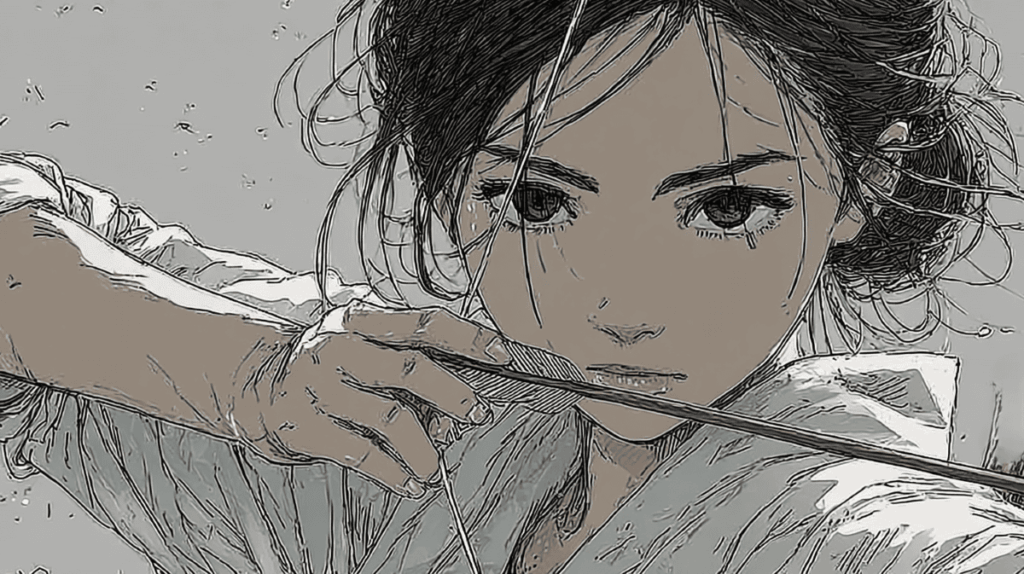

違和感がないか理想の確認方法

練習で試みた修正が正しい方向に進んでいるか、あるいは、自分では気づいていない違和感の原因がどこにあるかを確認するためには、客観的なフィードバック(評価)が不可欠です。

最も確実で効果的な確認方法は、言うまでもなく「指導者や上級者に直接見てもらう」ことです。経験豊富な指導者は、自分では気づくことが不可能な、わずかな力み、タイミングのズレ、手首の角度の微妙な崩れなどを、客観的かつ専門的な視点で見抜いてくれます。

セルフチェックとしてまず基本となるのが、「鏡の前で行う」ことです。特に胴造りから打起こし、大三の段階で取り懸けをセットし、その形を鏡で横から、正面から確認します。手首が不自然に折れていないか、指の位置は適切かなど、静的な(止まった状態での)フォームの確認に有効です。

さらに一歩進んだ効果的な確認方法として、「彽(かけ)ナシでの確認」があります。これは、その名の通りカケ(彽)を装着せずに、素手で取り懸けの形だけを作り、そのままゆっくりと引き分ける動作(素引き)を行ってみる練習法です。

カケの補助がないため、素手の感覚が非常に敏感になります。もし手首や指に無理な力が入っていれば、すぐにその部分に負担や痛みとして感じることができます。特に、手首の力みや人差し指の無意識の力みなどを矯正するのに、極めて有効な練習法です。

最後に、現代の弓道家にとって最強の客観分析ツールが「動画撮影」です。スマートフォンなどで自分の射を撮影し、後で確認します。鏡では確認できない「動作の中での崩れ」を発見できるのが最大の利点です。特に、取り懸けから引き分け、会、離れに至る一連の流れをスロー再生で確認することで、どの瞬間に違和感の原因となる動作(例:手首のブレ、指の浮き)が発生しているかを、客観的に分析することが可能になります。

弓道でも取り懸けの違和感を克服する

- 弓道での取り懸けの違和感は上達のサインです

- 違和感の正体は不必要な力みや不適切な指の位置です

- 違和感を放置すると暴発やゆるみにつながる可能性があります

- 手首や指が痛いのは無理なフォームで負担がかかるためです

- 暴発は親指が弦の圧力に負けることで発生します

- ゆるみは指先だけで浅く弦を保持しようとすると起こります

- 親指は指先でなく腹全体で弦の力を受け止める意識が大切です

- 人差し指は親指を上から押さえつけず軽く添えるガイドです

- 小指を軽く意識することで手首が安定し手の内が締まります

- 取り懸けが浅いと力が逃げゆるみの原因になります

- 取り懸けが深いと離れで弦がひっかかりやすくなります

- 手首の角度は無理に作らず自然な力の伝達を優先します

- 毎回同じ手順で行うルーティン化が安定の鍵です

- 彽ナシの素引きは力みの発生源を見つけるのに有効です

- 違和感を分析し一つずつ修正することが克服の近道です