弓道で矢が後ろに飛ぶ現象に悩んでいませんか?本記事では、「弓道で矢が後ろに飛ぶ」と検索してたどり着いたあなたに向けて、矢が後ろに行く理由や矢所が後ろ下・後ろ上になる原因をわかりやすく解説します。

後ろに引きすぎる動作や前離れといったフォームの乱れは、知らず知らずのうちに矢の飛び方に大きな影響を与えます。また、矢が右下に飛ぶケースや、逆に上に飛ぶ場合など、それぞれの矢所には共通する射癖が潜んでいることもあります。

この記事では、こうした誤射の原因を整理しながら、矢をまっすぐ飛ばす方法や改善のためのチェックポイントを紹介していきます。前に飛ぶ、後ろに飛ぶ、どちらのミスにも共通する動作のクセを見極めることで、安定した射型を身につけるヒントが得られるはずです。

- 矢が後ろに行く理由と主な原因

- 射型の崩れによる矢所のズレの仕組み

- 矢をまっすぐ飛ばすための基本動作

- 後ろに飛ぶミスを防ぐ具体的な練習法

弓道で矢が後ろに飛ぶ原因と矢所のズレを理解する

理由は手の内や弓手の動き

矢が後ろに飛んでしまう主な原因の一つは、手の内の使い方と弓手の動きにあります。特に「押しすぎ」や「振りすぎ」が発生している場合、狙った方向と異なる矢所になります。

まず、手の内とは弓を握る左手の内側の使い方のことを指します。この手の内に力を入れすぎると、弓が離れの瞬間に不自然に回転し、矢が後方に引っ張られるような軌道を描きます。また、握り皮を過剰に背中側へねじってしまうと、弓の回転が過大になり、矢が的の後ろに外れやすくなります。

次に、弓手の動きについてですが、離れの際に無意識に弓手を背中方向へ振ってしまうと、その方向に矢先が流れます。特に、「的中率を上げよう」と力みすぎた結果、弓手が必要以上に動いてしまうことが多いです。これは練習中よりも試合など緊張する場面で起こりやすくなります。

以下に、矢が後ろに飛ぶときの主な原因をまとめます。

| 原因 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 手の内の効かせすぎ | 弓の回転が大きくなりすぎ、矢が後方に引かれる | 握りは最小限で良い |

| 弓手の背中側への振り | 離れ時に矢先が後方へ流れる | 会の位置を基準に離れる |

| 狙いの調整不足 | 狙いが適切でないため、後ろに飛びやすくなる | 的中心よりやや左側を意識 |

弓道は一つ一つの動作が連続して結果に影響する競技です。手の内と弓手のバランスを意識することで、矢の軌道は安定していきます。特に初心者や中級者は、動画などで自身のフォームを客観的に確認しながら、少しずつ修正していくことが重要です。

狙いのズレや前離れで矢所が後ろ上にズレる理由

狙いのズレや前離れの影響によって、矢が「後ろ上」に飛ぶ現象が起きることがあります。これは、照準の取り方と離れのタイミングが射線に対して正しくない場合に発生します。

特に狙いが弓摺藤の中央やや右寄りで固定されていると、手の内の完成度が高くても矢が後方にズレやすくなります。これは弓の構造上、弦の力がやや左に働くため、結果として矢が的の後ろ側(左方向)に向かいやすくなるためです。

また、前離れも大きな要因です。前離れとは、馬手(右手)が頬付けを離れる前に矢を放してしまう動作を指します。この状態では、矢の方向がまだ的方向に定まっておらず、結果的に矢が後ろ寄りかつ上方向に抜けることがあります。特に、会での安定が不足していると、離れが焦ってしまい、無意識に早く放してしまう傾向があります。

以下に、この現象が起こるパターンをまとめます。

- 狙いが弓摺藤の中央すぎる → 完成された手の内でも矢が後方に流れる

- 前離れによるブレ → 矢先が安定せず、後ろ上に外れる

- 頬付けが浅い → 矢が顔から離れて放たれ、上下のコントロールを失う

こうした射型の崩れは、修正に時間を要する傾向があります。焦って狙いの位置をすぐに変えると、逆に矢所が前にズレてしまい、混乱が生まれやすくなります。

このような場合は、まず「自分の狙いが正しい前提で射型が崩れていないか」をチェックすることが先決です。的前での動画確認や、周囲の上級者に見てもらうことで、客観的な評価が得られるでしょう。狙いの調整は、矢所が安定してから慎重に行うことが大切です。

矢所が後ろ下・右下に飛ぶフォームの特徴とは

矢が「後ろ下」や「右下」に外れるときは、フォームのどこかに無意識の崩れが起きている可能性があります。特に馬手(右手)や肘の位置が適正でない場合に、この矢所の傾向が強く表れます。

多くの場合、馬手のゆるみや肘の落ち込みが見られます。矢を離す際に、馬手の力が緩んでしまうと、矢は十分な勢いを得られず、弓手の押しが強く残るため、結果として後方かつ下方向へ飛んでいきます。また、引き分けで肘が前方に出すぎていると、引き尺が足りず、離れでの矢の方向が下がってしまいます。

以下は典型的なフォームの崩れと矢所の関係です。

| フォームの特徴 | 結果として起こる矢所 |

|---|---|

| 馬手のゆるみ | 後ろ下に矢が落ちる |

| 肘が矢筋より前に出ている | 力が逃げて右下に外れる |

| 腰が開いている、姿勢が崩れている | 上体がぶれて矢が下方向に抜ける |

このようなミスを防ぐためには、以下の点を確認しましょう。

- 引き分け時に肘がしっかりと矢筋の後方に位置しているか

- 会で左右の張りが均等になっているか

- 離れで馬手の動きが真後ろに向かっているか

フォームの狂いは自覚しにくいため、動画での撮影や他者からの指摘が有効です。矢が常に同じ方向に外れる場合は、自分では気づけない癖が定着している可能性があるため、時間をかけて修正していきましょう。

矢が上に飛ぶ場合のチェックポイント

矢が的の上に外れてしまう場合、頬付けの位置や馬手の力加減、顔の向きが大きく影響しています。こうした状態は、主に矢が正しく押されていない、あるいは支えられていないときに生じます。

頬付けが浅い、または頬から浮いていると、矢が顔の位置より高い角度で離れるため、結果的に上方向に飛びやすくなります。また、馬手に力が入りすぎていると、矢の後端が引き上げられる形となり、矢先が持ち上がることがあります。眼鏡をかけている人や、弦が顔に当たることを恐れて頬付けを避けている人にも見られる傾向です。

次のチェックリストを参考に、矢が上に飛ぶ原因を確認してみてください。

- 頬付けが軽すぎないか(頬に矢がしっかり触れているか)

- 顔向けが正しく、横顔の中心に矢があるか

- 馬手が矢の方向に対してまっすぐに引かれているか

- 離れで馬手が上に抜けていないか

いずれも確認すべきポイントは「矢の支点となる位置」が正しく安定しているかどうかです。矢の飛び出し角度は、ほんの数ミリのずれでも結果に大きく影響します。

場合によっては、弓の強さや矢の重さとのバランスが崩れていることもあるため、使用している道具の再確認も忘れないようにしましょう。上に飛ぶ原因が明確になれば、的中率も安定しやすくなります。

弓道で矢が後ろに飛ぶミスを防ぐ射型と練習法

まっすぐ飛ばす方法と三つの基本原則

矢を正確にまっすぐ飛ばすには、射型において特に重要な3つのポイントを安定させる必要があります。それは「足踏みの位置」、「引き尺の確保」、「左右の拳の均等な離れ」です。これらが整うことで、矢筋が安定し、矢が狙った方向に素直に飛ぶようになります。

まず、足踏みでは両足先を的と平行な線上にそろえることが基本です。足の角度がずれると上半身の軸も狂い、矢が左右に流れる原因になります。次に、矢の長さいっぱいに引くことで、弦の反発力を十分に利用できるため、矢に必要な直進性と勢いが生まれます。最後に、離れの際には左右の拳が同時に、均等に開かれることが重要です。どちらかの拳が早かったり遅れたりすると、矢は回転しながら飛び、狙った方向からずれてしまいます。

以下に、矢をまっすぐ飛ばすための3原則をまとめました。

| 原則 | 内容 |

|---|---|

| 足踏みの安定 | 両足先を的に向け、身体の軸をまっすぐに保つ |

| 引き尺を最大限にとる | 矢の長さいっぱいまで引くことで反発力を得る |

| 左右の拳を同時に均等に離す | 矢筋に沿った直線の力を伝えることができる |

矢が安定して飛ぶには、ただ力を加えるだけでは不十分です。フォーム全体が連動し、無理のない動作で力が効率的に伝わることが必要です。動作をひとつずつ見直すことで、矢の軌道は必ず安定していきます。

前に飛ぶ場合と後ろに飛ぶパターン比較

矢が的に届かず「前」に落ちる、あるいは「後ろ」に外れてしまう現象は、それぞれ異なるフォームエラーが原因となっています。比較することで、自分の射のどこに問題があるかを判断しやすくなります。

まず、矢が前に飛んでしまう主な原因は「引き尺不足」「右肘の使い方」「馬手の緩み」などです。矢を十分に引けていない状態で離れると、弦の力が足りず、矢が的まで届かず前に落ちます。また、離れの瞬間に右肘が内側に巻き込まれると、矢の方向が前方にずれてしまうこともあります。

一方で、矢が後ろに飛ぶ場合は「弓手の押しすぎ」や「狙いが後ろ寄り」などが関係します。特に、弓手を背中側に強く振る癖があると、矢先が背後に流れ、結果として後ろに飛ぶことになります。

以下の表は、前に飛ぶケースと後ろに飛ぶケースの比較です。

| 飛び方 | 主な原因 | 修正ポイント |

|---|---|---|

| 前に飛ぶ | 引きが浅い、右肘が内側に巻き込む | 引き尺の確認、肘の後方意識 |

| 後ろに飛ぶ | 弓手の振りすぎ、狙いが後ろにズレる | 弓手の静止、狙い位置の再チェック |

このように、矢の飛び方には明確な原因があり、それぞれに対処方法があります。まずは飛び方の傾向を把握し、フォームのどの部分に修正が必要かを特定することが重要です。動画を使ったセルフチェックや他者からの指摘を取り入れることで、改善は加速していきます。

正しい大三と射型で後ろ狙いを防ぐ方法

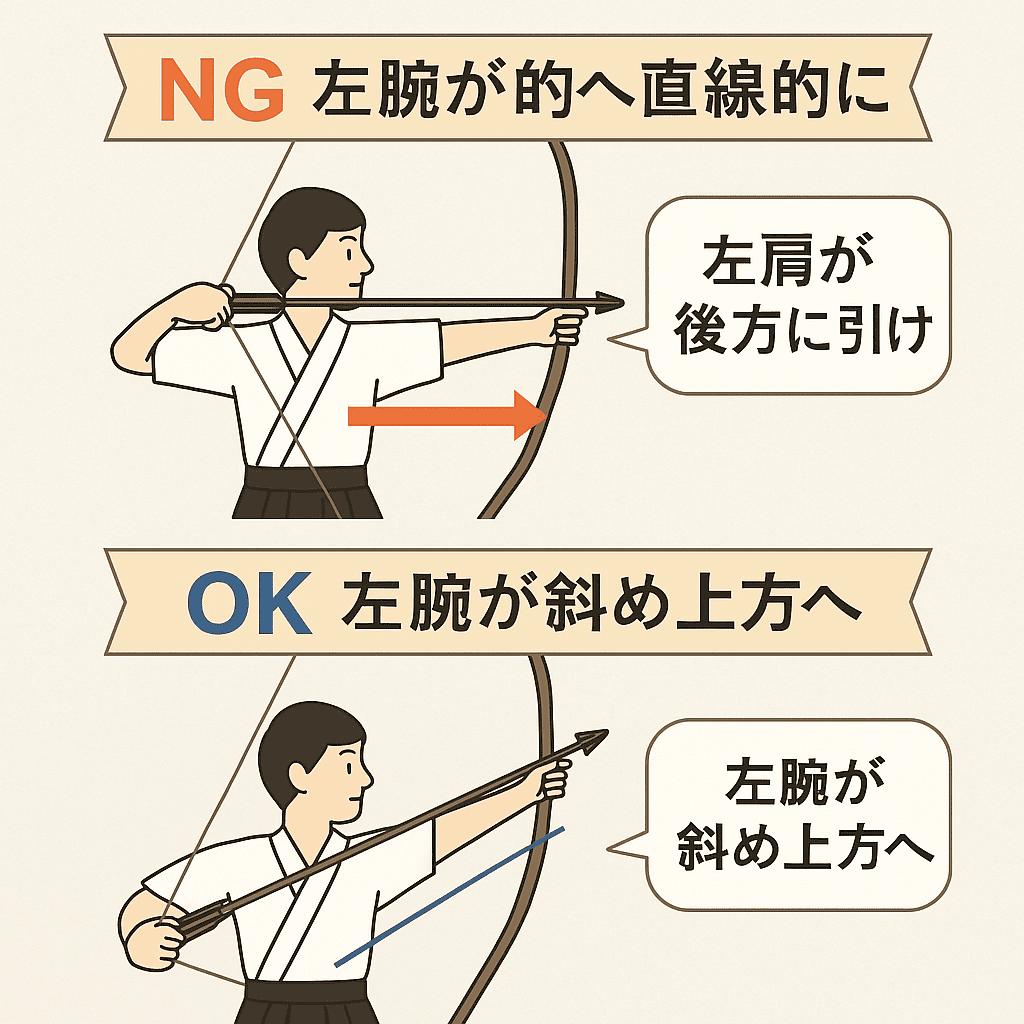

大三(だいさん)の取り方を誤ると、矢先が後方を向いてしまい、知らず知らずのうちに「後ろ狙い」の射型になります。これを防ぐには、左腕の押し方や手の内の形成を丁寧に見直すことが不可欠です。

まず、左拳(弓手)を的方向に向けようと意識しすぎると、腕が真っすぐに出ず、左肩が背中側に引ける形になります。これにより、肩のラインが矢の方向とズレてしまい、結果的に矢が後方に抜けやすくなります。

このような後ろ狙いの癖を防ぐには、以下の点を意識しましょう。

- 大三のとき、左腕を「斜め上方」に押し出すようにする

- 左拳の角度を的に向けず、軽く控えめにする

- 手の内はこの段階で完成させず、引き分けで自然に作っていく

以下の図解に示す通り、左腕が的に向きすぎていると肩が引け、後ろ狙いの癖につながります。

このように、正しい大三とは、的を強く意識しすぎないことから始まります。特に初心者のうちは「大きく開こう」と意識してしまい、肩の引けを招く場合があります。手の内はあえて決めず、体の連動の中で自然と収めていく感覚が大切です。

自分の射癖を動画でセルフチェックする方法

射癖を自分で見つけるには、動画撮影によるチェックが非常に有効です。特に、離れの瞬間や引き分けの軌道は、目視や感覚だけでは捉えにくく、客観的な映像が大きな助けになります。

最初に必要なのは、スマートフォンやタブレットで自分の射を正面・側面・背面から撮影することです。それぞれの角度には見るべきポイントがあります。

- 正面:左右のバランス、肩の高さ、手の内の形

- 側面:引き尺、会の安定性、離れの方向

- 背面:肘の高さ、肩のライン、離れ後の残身

撮影後は、再生速度を落としてスロー再生で確認すると効果的です。特に「離れ」の瞬間は0.5倍速やコマ送りで丁寧に確認してください。

チェック時の観察ポイントを以下にまとめます。

| 観察部位 | チェック内容 |

|---|---|

| 左拳(弓手) | 離れ時に背中側へ振っていないか |

| 右肘(馬手) | きちんと矢筋後方に抜けているか |

| 肩のライン | 会のときに左右の高さが揃っているか |

| 頬付け | 離れ時に頬から外れていないか |

このような記録を繰り返すことで、自分の動作の傾向やミスの再現性を把握できます。加えて、定期的に同じ角度から撮影しておくと、改善の進捗が目に見えてわかるようになります。

癖の修正には時間がかかりますが、動画で客観的に観察する習慣をつけることで、再発防止にもつながります。第三者のアドバイスと合わせて取り組むと、より確実に技術向上が見込めます。

弓道で矢が後ろに飛ぶ原因とその対処法まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 手の内を効かせすぎると矢が後方に引かれやすい

- 弓手を背中側に振ると矢先が後ろに流れる

- 狙いが弓摺藤の中央すぎると後ろに飛びやすくなる

- 前離れになると矢が安定せず後ろ上に抜けやすい

- 頬付けが浅いと上下の矢所が不安定になりやすい

- 馬手がゆるむと矢に力が伝わらず後ろ下に落ちる

- 肘が矢筋より前に出ると右下方向に外れることがある

- 腰の開きや姿勢の崩れが矢の下方向へのミスを招く

- 馬手が強すぎると矢先が持ち上がり上に飛びやすい

- 顔向けが不安定だと矢の飛び出し角度が乱れる

- 足踏み・引き尺・左右の離れが矢の直進に不可欠

- 引き尺不足は矢が前に飛ぶ典型的な要因となる

- 弓手の押しすぎや振りすぎは後ろに飛ぶ主な原因

- 左腕を斜め上方に押すことで後ろ狙いを防げる

- 射癖は動画で多角的に撮影し確認・改善するべき

参考文献:矢所とその原因