弓道は、技術の習得だけでなく、礼儀やマナーを重視する武道です。特に「弓道における暗黙のルール」は、道場での円滑なコミュニケーションや安全な練習を維持するために重要な役割を果たします。

初めて弓道場を個人で利用する方や、高校生が弓道場個人利用を検討している場合、事前に知っておくべきルールがいくつかあります。また、一人で練習する際や矢取りの際には、弓道特有のマナーを守る必要があります。

さらに、武道の場では先生との関係に違和感を抱くこともあるかもしれません。そうした場面での適切な対応も含め、弓道でしてはいけないことや、弓道で一番大切なことについても解説します。

また、「弓道の矢取りでは胸当ては外すのですか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。このような具体的な疑問にも丁寧にお答えします。

この記事では、弓道に関する暗黙のルールをわかりやすく紹介し、安心して弓道を楽しむための知識を提供します。道場での過ごし方に自信を持ち、弓道の精神を深く理解しながら成長していきましょう。

- 弓道場で守るべき暗黙のルールやマナーについて

- 個人利用時の注意点や矢取りの正しい方法

- 指導者との関係で違和感を感じた際の対処法

- 仲間と良好な関係を築くための弓道の心構え

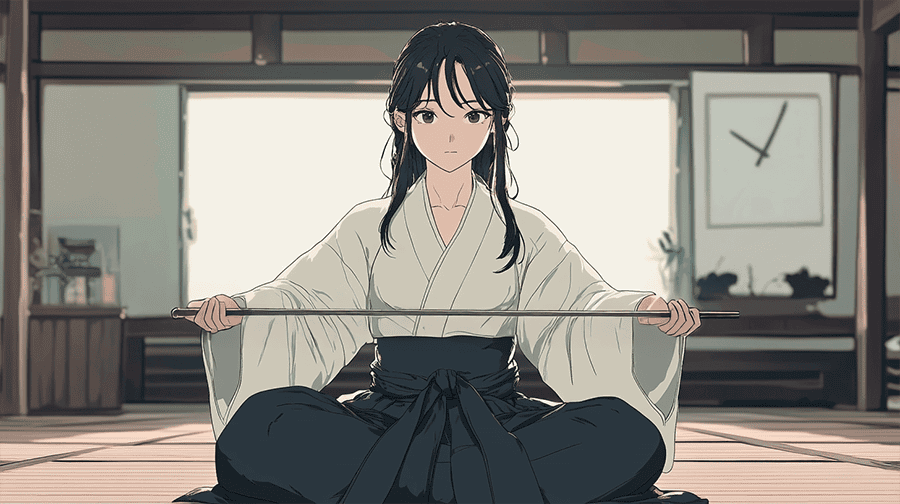

弓道の暗黙のルールを知って安心して練習しよう

弓道場での暗黙のルールとは?

弓道場には、書面に明記されていない暗黙のルールが存在します。これらのルールは、弓道場での安全を保ち、他の利用者との円滑な関係を維持するために重要です。

例えば、弓道場では挨拶が重要視されます。道場に入る際や退出する際は、必ず一礼を行うことが基本です。これは弓道の精神に基づいた礼儀の一つです。

また、道場内では声を控えめにし、無駄話を避けることが求められます。特に、他の人が集中して射を行っている場面では静寂を守ることがマナーです。これにより、緊張感を保ちながら互いの技術向上を促す環境が整います。

さらに、弓道場では弓や矢といった道具の扱いにも注意が必要です。弓を持ったまま不必要に動き回ることや、矢を不用意に振り回す行為は、事故の原因になるため厳禁とされています。

これらの暗黙のルールを守ることで、道場内の安全と調和が保たれます。初めての利用時には、周囲の経験者の動きを参考にしながら行動するとよいでしょう。

弓道場の個人利用のルールと注意点

弓道場を個人で利用する際には、いくつかのルールと注意点があります。これらは安全を確保し、他の利用者に迷惑をかけないために設定されています。

まず、事前に道場の利用可能時間を確認しましょう。弓道場は学校や公共施設に併設されていることが多いため、他の団体が使用している時間帯と重ならないよう配慮が必要です。利用時間を守ることは、全ての利用者が気持ちよく道場を使用するための基本です。

次に、道場内の安全確保も重要です。矢取りを行う際は、必ず全員の射が終わってから合図のもとで行動するようにしましょう。無断で矢取りを開始することは、事故の原因となるため厳禁です。また、胸当てを着用している場合は、矢取り時に外す必要がある道場もあります。事前にルールを確認し、適切に対応しましょう。

高校生の場合は、特に安全面への配慮が求められます。未経験者や初級者は、必ず指導者や上級者の指導のもとで練習を行うようにしましょう。無理な練習や独自の判断での行動は避けるべきです。

さらに、道場内では一人での練習も可能ですが、安全を確保するために、他の利用者がいる時間帯に練習することが推奨されます。事故が起きた際に迅速に対応できる環境を整えることが重要です。

弓道場を個人利用する際は、周囲への配慮と安全への意識を常に持つことが求められます。ルールを遵守しながら、安心して弓道の練習を楽しみましょう。

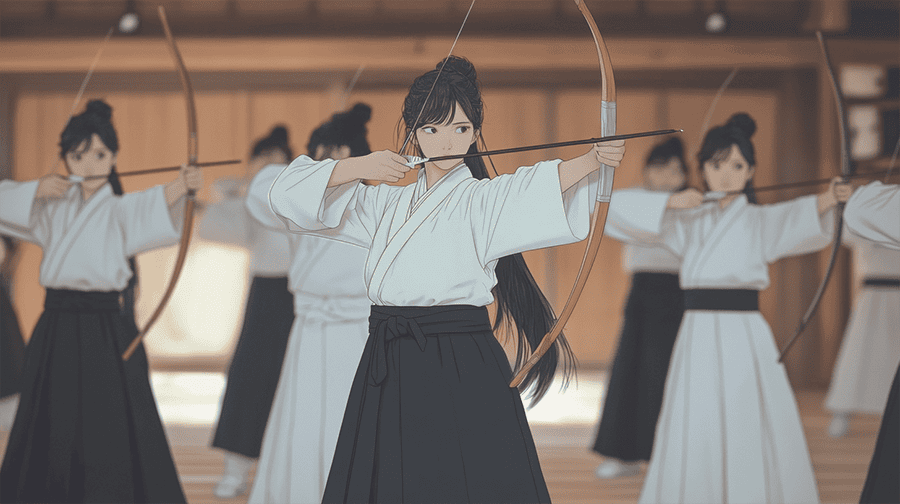

弓道のマナーとしてはいけないこと

弓道では、道場内での振る舞いや行動が非常に重視されます。弓道は単なるスポーツではなく、礼儀や精神性を大切にする武道の一つです。そのため、無意識の行動が周囲に不快感を与えたり、自分自身の評価を下げたりする可能性があります。

まず、道場内での私語や無駄話は控えましょう。特に他の人が射を行っているときは静かに見守ることが求められます。集中力を要する競技のため、静寂を保つことがマナーの基本です。

次に、道具の扱いにも注意が必要です。弓や矢は道具として非常に重要であり、ぞんざいに扱うことは敬意を欠く行為と見なされます。使用後は元の位置に戻し、整頓を心掛けましょう。

また、弓道場では挨拶が重要です。道場に入る際や退出時には一礼を行い、指導者や仲間に対して敬意を示します。このような振る舞いは、弓道の精神を尊重する姿勢として評価されます。

さらに、弓道では「順番を守る」ことも重要です。特に矢取りや射場の利用などでは、他者の動きを見ながら適切なタイミングで行動しましょう。自分勝手な行動は、周囲の安全を損ねる可能性があります。

このように、弓道のマナーを守ることで、道場内の調和が保たれます。初めて弓道を体験する方は、経験者の行動を観察し、礼儀や作法を学ぶ姿勢を大切にすると良いでしょう。

弓道における指導者との関係

弓道において指導者との関係は非常に重要です。指導者は技術だけでなく、弓道の精神や礼儀作法を伝える役割を担っています。そのため、指導者に対して敬意を持つことが基本となります。

一方で、指導を受ける中で違和感を覚えることもあるかもしれません。例えば、厳しい言葉や態度に対して疑問を感じることもあります。このような場合は、まずは指導者の意図を理解しようとすることが大切です。弓道では精神的な成長を重視しており、時に厳しい指導が必要とされることもあります。

それでも違和感が解消されない場合は、他の先輩や経験者に相談してみるのも有効です。複数の視点から意見を聞くことで、より冷静に状況を判断できるでしょう。また、指導者への敬意を持ちながらも、自身の考えを丁寧に伝えることも大切です。

さらに、弓道では指導を素直に受け入れる姿勢も重視されます。指導者の言葉に対して謙虚に耳を傾けることで、技術だけでなく精神面でも成長することができます。

指導者との良好な関係を築くためには、相手を尊重しつつ自分の気持ちを伝えるバランスを意識することが大切です。適切なコミュニケーションを心がけることで、弓道の道をより深く学ぶことができるでしょう。

弓道の暗黙のルールを守ることで上達につながる

矢取り時の胸当ての扱い方

弓道における矢取り時の胸当ての扱いについては、道場ごとに異なるルールが設けられています。胸当てを着用したまま矢取りを行う場合もあれば、安全のために外すことを求められる場合もあります。

胸当てを外す理由の一つは、装備が矢に引っかかるリスクを減らすためです。矢取りの際は他の人の矢も含めて慎重に回収する必要があり、装備が邪魔になると事故につながる可能性があります。

また、道場によっては、矢取り中に胸当てを外すことで精神的な区切りをつける意味を持たせていることもあります。射場での緊張感を切り替え、矢取りに集中するための儀式的な側面を持つこともあります。

一方で、胸当てを着用したまま矢取りを許可している道場では、安全面を十分に考慮しつつ効率よく矢を回収することを優先しています。特に大会や公式の場では、参加者の安全を確保するためにルールが明確に定められていることが多いです。

事前に道場のルールを確認し、指導者や先輩の指示に従うことが大切です。迷った場合は、周囲の経験者に相談することで正しい判断ができるでしょう。安全を最優先に考えながら、矢取りを行うことを心掛けましょう。

矢取り時に胸当てを外すべきかどうかは道場のルールによります。一般的な慣習や理由を理解しましょう。

仲間と良い関係を築くための弓道の心構え

弓道は個人の技術向上を目指す競技ですが、同時に仲間との協力や支え合いが欠かせません。道場では年齢や経験の異なる人々が集まるため、互いを尊重し、良好な関係を築くことが重要です。

まず、挨拶を丁寧に行うことが基本です。道場に入る際や退場時、指導者や仲間に対してきちんと挨拶をすることで、自然と良い関係が築かれます。また、仲間の射を見守る際も、敬意を持って静かに見守る姿勢が求められます。

特に言葉遣いや態度に注意しましょう。技術指導を受ける際は、感謝の気持ちを忘れずに耳を傾けることが大切です。逆に仲間にアドバイスをする際は、相手の立場や状況を考えながら丁寧に伝えることが求められます。

さらに、共に練習する仲間に対して思いやりを持つことも重要です。練習中に仲間が失敗したときや悩んでいるときには、温かい言葉をかけることで信頼関係を深めることができます。一方で、競技会や試合では良きライバルとしてお互いを高め合う意識を持つことも大切です。

弓道は、礼儀や協調性を重んじる武道です。仲間との関係を大切にしながら練習を重ねることで、技術的な成長だけでなく、人としての成長にもつながります。お互いを尊重し合い、支え合いながら、弓道の道を歩んでいきましょう。

弓道の暗黙のルールのまとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 道場に入る際や退場時には一礼する

- 練習中の私語や無駄話を避ける

- 他の射手が集中しているときは静かに見守る

- 矢取りの際は全員の射が終わるのを確認してから行う

- 矢を不用意に振り回したり、弓を雑に扱わない

- 胸当てを外す必要があるか事前に確認する

- 個人練習の場合でも道場の利用ルールを遵守する

- 初心者や高校生は必ず指導者の指導を受ける

- 他の利用者がいる場合は配慮しながら練習する

- 指導者への敬意を忘れず、指導を素直に受け入れる

- 違和感を感じた場合は冷静に状況を見直し、相談する

- 仲間のミスには寛容に対応し、励ましの言葉をかける

- 競技会ではライバルとしても互いを尊重する

- 他者の射や行動を観察し、学ぶ姿勢を持つ

- 自分の判断だけで行動せず、常に安全を意識する