一射絶命という言葉をご存知でしょうか。この言葉の正確な意味や由来について、また弓道とどのように関係し、なぜ禅とどのような関連があるのか、深く考えたことはありますか。これは一体誰が提唱した言葉で、その背景にいる弓聖・阿波研造とはどのような人物なのでしょうか。さらに、「絶命一射」と同じですか?という疑問や、弓道以外のスポーツ、そして私たちの実生活にどう活かすことができるのか、関連する本についても触れながら、その精神性の核心に迫ります。この記事は、そのすべての問いに答えるための決定版ガイドです。

- 言葉の正確な意味から歴史的背景までがわかる

- 弓道や禅、重要人物との深い関係性が明確になる

- スポーツやビジネスなど実生活での具体的な活用法が見つかる

- 類似する言葉との違いや、さらに学ぶための方法が手に入る

一射絶命とは?その本質を探る

正確な意味とその由来

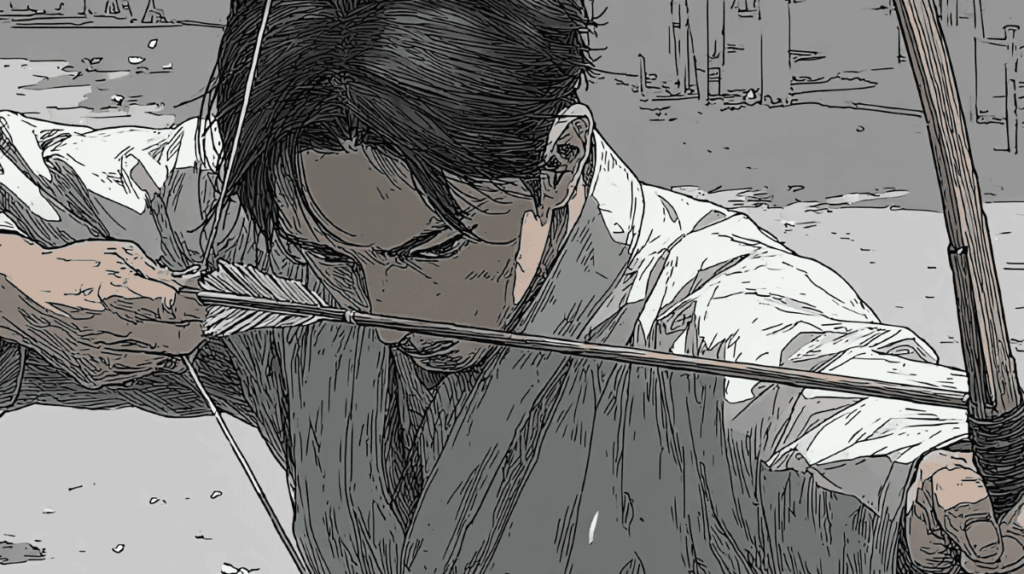

「一射絶命(いっしゃぜつめい)」という言葉は、弓を引く者にとって究極の心構えを示す、重く、そして深い響きを持っています。これは単に「一本の矢を大切に射なさい」といった教訓ではありません。文字通り「一射に命を絶つ」、すなわち「これが人生最後の一本であるという覚悟をもち、自身の全存在を懸けて矢を放つ」という、極限の精神的集中と覚悟を表現する言葉です。技術や理論を超えた、一回一回の行いに対する絶対的な献身を求める、哲学的な概念と言えるでしょう。

この言葉の起源を辿ると、特定の古典文献や一人の創始者に帰結するわけではない、という点にその奥深さがあります。この言葉は、常に死と隣り合わせであった武士の時代から続く武道の精神的土壌の中で、道を究めようとする求道者たちによって自然発生的に育まれ、口伝によって受け継がれてきたものと考えられています。剣術における「一撃必殺」の精神と同様に、一瞬に全てを懸けるという価値観が、精神性を重んじる弓道という「道」の中で、「一射絶命」という言葉として結晶化したのです。

したがって、この言葉の真髄を理解するためには、辞書的な意味をなぞるだけでは不十分です。その背景にある、厳しい武道の歴史、そして己の未熟さと向き合い続けた先人たちの、求道者としての峻烈な精神性に思いを馳せることが不可欠となります。

弓道とどのように関係しているのか

「一射絶命」の精神は、数ある武道の中でも特に弓道の世界と分かちがたく結びついています。なぜなら弓道は、的に矢を中(あ)てることだけを最終目的とする競技(アーチェリーなど)とは一線を画し、射に至る一連の過程、すなわち「射法八節(しゃほうはっせつ)」を通じて心身を鍛錬し、人間としての完成を目指す「武道」だからです。この「道」の追求において、一射絶命の精神は羅針盤のような中心的な役割を果たします。

射法八節と心の状態

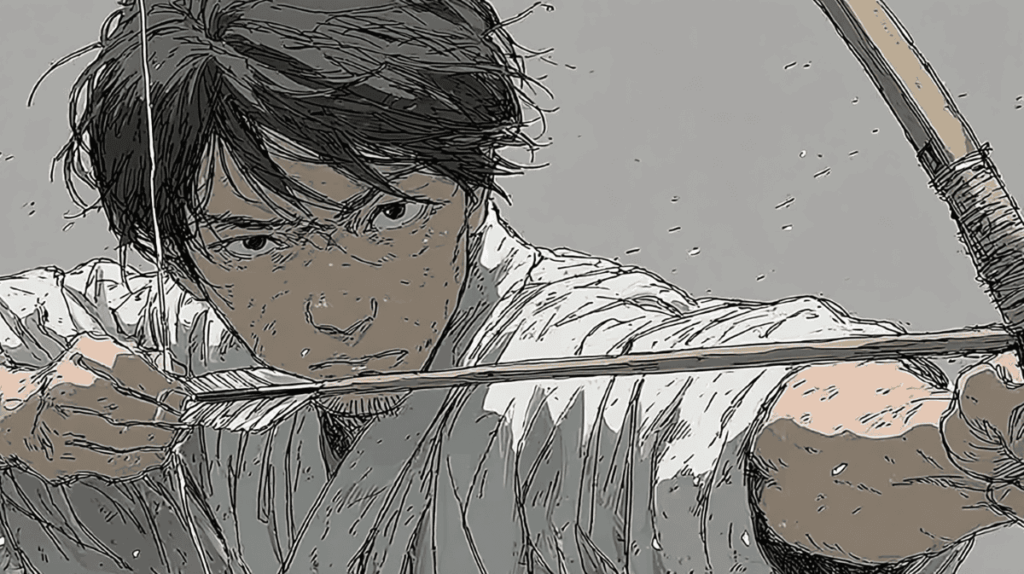

弓道では、矢を放つ前の準備や心構えが、結果以上に重視されます。射法八節の第一段階である「足踏み(あしぶみ)」から始まり、「胴造り(どうづくり)」「弓構え(ゆがまえ)」と続く各動作において、寸分の隙もない正確さと、不動の心が求められます。雑念のない澄み切った心(無心)がなければ、満足のいく一射は生まれません。的中したとしても、それが偶然やまぐれであっては意味がないのです。

一射絶命は、この射法八節のプロセス全体に魂を込めることを求めます。「次の矢がある」という心の甘えや保険を完全に捨て去り、ただ目の前の一射に自身の持てる全てを注ぎ込む。この厳しい自己への要求が、技術の向上を促すことはもちろん、より本質的な精神的成長、すなわち「人格の陶冶」へと繋がるのです。

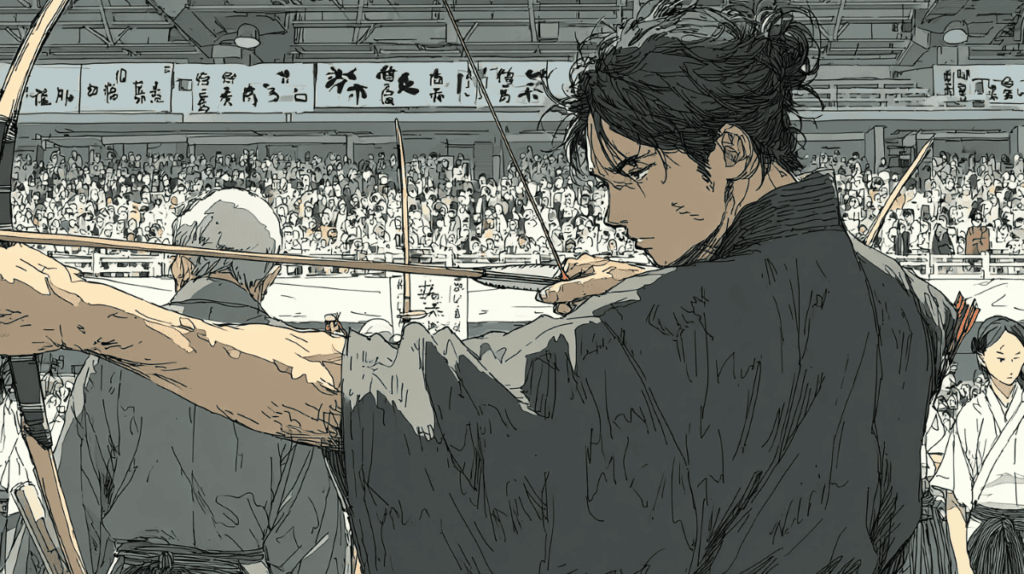

多くの大学弓道部や武道団体が、この言葉を部の理念として掲げるのは、弓道が目指す「真・善・美」の追求が、単なる的中に留まらないことの証左です。一本の矢に全てを懸ける経験を通じて、極限の集中力、己に打ち克つ克己心、そして何事にも動じない平常心を養うことこそ、弓道における一射絶命の精神の核心と言えるでしょう。

参考資料:公益財団法人全日本弓道連盟「弓道の心」

誰が提唱した言葉?提唱者・阿波研造の教え

「一射絶命」という言葉を深く探求する上で、伝説的な弓聖・阿波研造(あわけんぞう、1880-1939)の存在を避けて通ることはできません。彼自身がこの言葉を創り出したと断定することはできませんが、その超人的な射と深遠な教えを通じて、この言葉が内包する精神性を誰よりも深く体現し、後世に絶大な影響を与えた人物であることは間違いありません。

阿波研造の射と思想「射即道」

阿波研造は自らの流派を「大射道教」と称し、「射即人生」「射即道」を掲げました。彼にとって弓は、的を射るための単なる道具ではなく、宇宙の真理と一体となり、自己の本性を見つめて悟りを開くための「道」そのものでした。彼の教えは極めて厳格であり、弟子たちには小手先の技術を磨く以前に、まず心を磨き、人間性を高めることを徹底して求めました。

彼が最も重視したのは、意識的な「私が、的を、当てる」という主観的な行為からの解放でした。自己(エゴ)から生まれる作為的な狙いを捨て、心身が完全に宇宙のリズムと調和した時、矢は人為を超えた大いなる力、すなわち「それ」によって自然に放たれ、結果として的の中心を射抜くという境地(正射必中)を理想としました。この「それ」が射るという難解な考え方は、彼の元で修行したドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルとの交流を通じて、名著『弓と禅』で世界に紹介され、禅的な思想として広く知られることとなりました。

一射絶命の精神は、まさにこの阿波研造の厳しい修行観と完全に一致します。彼にとって一本の矢は、単なる矢ではありませんでした。それは人生そのものであり、宇宙の真理そのものでした。そこに自身の全てを投入する。彼の生き様と教えそのものが、一射絶命の哲学を雄弁に物語っているのです。

禅とどのような関連があるのか

一射絶命の精神性を支える哲学的屋台骨、それが禅の思想です。弓道の世界では古くから「弓禅一如(きゅうぜんいちにょ)」という言葉が使われるように、弓の道と禅の道は、目指す山頂が同じである二つの異なる登山道のように、多くの共通点を持っています。

禅が目指すのは、言葉による分別や過去への後悔、未来への不安といった心の揺らぎから解放され、ありのままの自己(仏性)に目覚めることです。これは、思考の連鎖を断ち切り、「今、この瞬間」に完全に没入することによって得られる境地です。一射絶命の精神も、これと全く同じ方向を向いています。前の射で放った矢が的に届いたか外れたかに心を奪われず、次の射が上手くいくかどうかを案じることもない。ただひたすらに、目の前の一射に心身の全てを注ぎ込む。この状態は、禅で言うところの、一切の雑念が消え去った「無心」や、対象と自己が一体となる「三昧(さんまい)」の境地と極めて近いものと考えられます。

また、禅の修行では、師から弟子へ、言葉だけでは到底伝えきれない教えの神髄が「以心伝心」で伝えられます。阿波研造の教えも同様に、論理や言葉を超えた身体的、感覚的な領域を非常に重視しました。彼が弟子に「狙うな」と繰り返し教えたのは、頭で「どうすれば中るか」と考えているうちは、まだ心と体が分離しており、自己(エゴ)が邪魔をしている状態だからです。その思考を止め、自己を空にし、弓と一体となった時に初めて、人為を超えた真実の射が生まれる。このプロセスは、禅僧が師から与えられた難解な問い(公案)と向き合い、論理的思考を手放して悟りを目指す修行と深く通底するものです。

このように、一射絶命は単なる根性論や精神論ではありません。それは禅の深い哲学に裏打ちされた、自己という最大の敵を超克するための、極めて具体的で実践的な「道」なのです。

「絶命一射」と同じですか?違いを解説

「一射絶命」について調べていると、必ずと言っていいほど「絶命一射(ぜつめいいっしゃ)」という、よく似た言葉に出会います。これらの言葉は同じ意味で使われることもありますが、特に阿波研造の思想を深く理解しようとする際には、その背景にあるニュアンスの違いを知っておくことが重要です。

「絶命一射」は、阿波研造が特に晩年に提唱し、重視した言葉とされています。彼の弓に対する思想が深まるにつれて、より純化され、その境地を的確に示す概念として用いられるようになりました。両者の関係性を理解することで、一射絶命の精神が目指す頂がどこにあるのか、より明確になります。

| 比較項目 | 一射絶命 (Issha Zetsumai) | 絶命一射 (Zetsumei Issha) |

| 主なニュアンス | 「これが最後の一射だ」という射手自身の強い覚悟や意志に重点が置かれる。主体的・能動的な心構え。 | 「自己(命)が絶たれた(作為がなくなった)一射」という、射の状態そのものに重点が置かれる。無心・自然の結果。 |

| 提唱・背景 | 弓道の世界で広く使われてきた言葉。武道的な覚悟や精神性を表現する。 | 阿波研造が晩年に特に重視した言葉。彼の「射即道」の思想がより純化された表現。 |

| 焦点 | 射に至るまでの「プロセス」や「心構え」。いかにしてその一射に全てを懸けるか。 | 射が放たれた瞬間の「状態」や「結果」。作為が消え、自然の理に適った射そのもの。 |

これらの違いを要約するならば、「一射絶命」がその一射に臨むための射手の厳しく主体的な「心構え」を強調するのに対し、「絶命一射」はその心構えが極限まで高まった結果として現れる、人為を超えた「理想の射」そのものを指す、と解釈することができます。

両者は地続きであり、分かちがたく結びついています。「一射絶命」の精神で修行を重ねた先に、ようやく「絶命一射」の境地が垣間見えるのです。前者が「原因」や「プロセス」に、後者が「結果」や「状態」に焦点を当てているという点で、この二つの言葉を区別できるでしょう。

一射絶命の精神を現代に活かす

スポーツや実生活にどう活かすか

「一射絶命」の精神は、弓道という特定の武道の枠内に留まるものではありません。その本質である「今、この瞬間に意識の全てを集中させ、持てる力の限りを尽くす」という覚悟は、情報過多で常に注意が散漫になりがちな現代社会を生きる私たちにとって、分野を問わず強力な指針となり得ます。これは、普遍的な価値を持つ、パフォーマンスと心の質を高めるための実践哲学です。

スポーツにおけるゾーンとの関連性

サッカーのペナルティキック、野球のサヨナラの場面での一打、ゴルフの優勝をかけたパットなど、あらゆるスポーツには勝敗を分ける決定的な一瞬が存在します。このような極度のプレッシャーがかかる場面で最高のパフォーマンスを発揮するためには、心理学で言うところの「ゾーン」あるいは「フロー状態」に入ることが鍵となります。これは、時間がゆっくり流れるように感じ、自己意識が薄れ、プレーに完全に没入している状態を指します。

このフロー状態の精神的特徴は、一射絶命の心構えと驚くほど一致しています。「外したらどうしよう」という未来への不安や、「前の失敗」という過去への執着を意識的に捨て去り、ただ目の前のプレー、ボール、相手の動きだけに完全に没頭する。この精神状態を意図的に作り出すためのメンタルトレーニングとして、一射絶命の考え方は非常に有効です。日々の練習から一回一回の動作に「これが本番だ」という覚悟で取り組むことで、プレッシャー耐性を高め、いざという時に最高の集中力を発揮する土台を築くことができます。

ビジネスや学習におけるディープワーク

私たちのキャリアや人生においても、「ここが正念場」という場面は数多く訪れます。仕事における重要なプレゼンテーションや商談、あるいは難関の資格試験などがその代表例です。常に複数のタスクを同時にこなすマルチタスクが推奨される風潮もありますが、近年の研究では、本当に質の高い知的生産や創造的な成果は、一つの物事に深く没入する「ディープワーク」の時間から生まれることが示唆されています。

このディープワークの実践こそ、一射絶命の精神の現代的な応用と言えるでしょう。

- プレゼンテーションであれば、その一回に全ての準備と情熱を注ぎ込み、聴衆一人ひとりの心に届けるという覚悟で臨む。

- 学習であれば、目の前の一問一問、一段落一段落に「この場で完全に理解し、自分の血肉とする」という覚悟で取り組む。

このように一射絶命の精神を応用することで、集中力と学習効率が飛躍的に向上する可能性があります。日々のタスクを単なる「こなすべき作業」として処理するのではなく、一つ一つを自己成長の機会と捉え、丁寧に向き合う。この心構えが、長期的に見て他者との大きな差を生む源泉となるのです。

さらに深く知るためのおすすめの本

一射絶命の哲学や、その背景にある弓道と禅の世界について、さらに探求を深めたいと願う知的好奇心旺盛な方のために、必読と言える書籍が存在します。これらの本は、文字情報としての知識だけでなく、行間からにじみ出る深い洞察や、著者の体験を通した息遣いまで感じさせてくれるでしょう。

『弓と禅』オイゲン・ヘリゲル著

ドイツの哲学者オイゲン・ヘリゲルが、伝説の弓聖・阿波研造に弟子入りした数年間の類稀な体験を綴った、世界的な名著です。西洋の厳格な論理的思考を持つ哲学者が、いかにして東洋の非合理で感覚的な「弓の道」を理解し、体得していったか。その内面的な葛藤や発見の過程が克明に描かれています。阿波研造の「狙うな」「『それ』が射る」といった難解な教えを、異文化の知性がどのように受け止めたかを知ることができる、極めて貴重な一冊です。故スティーブ・ジョブズが愛読し、彼の思想にも影響を与えたことでも広く知られています。

『一射絶命: 禅、弓道、そして日々の行』ケネス・クシュナー著

アメリカのラビ(ユダヤ教の教師)である著者が、日本の弓道場で修行した体験をもとに、弓道の教えを日常生活や精神的な成長にどう活かすかを具体的に説いた本です。ヘリゲルの著作が哲学的な探求の記録であるのに対し、本書はより実践的で、読者が自身の生活にその知恵を取り入れるためのヒントに満ちています。専門的な弓道の話に留まらず、誰にでも応用できる普遍的な知恵として語られているため、武道の経験がない方でも、自己を見つめ直すきっかけとして、多くの学びを得られる内容となっています。

これらの書籍を通じて、一射絶命という言葉が持つ、文化や時代、専門分野を超えた普遍的な価値に、より深く触れることができるでしょう。

【まとめ】一射絶命の心を日常に

- 一射絶命は単なる技術論ではなく精神的な境地を指す

- その由来は弓道の世界で自然発生的に生まれたとされる

- 弓道が目指す人格の陶冶において中心的な役割を担う

- 「次の矢はない」という覚悟が集中力と克己心を養う

- 弓聖・阿波研造の厳しい修行観がその思想を深めた

- 阿波研造は弓を通じて悟りを目指す「射即道」を説いた

- その精神性の根底には「今、ここ」に集中する禅の思想がある

- 無心や三昧といった禅の境地と深く通底している

- 「絶命一射」は作為が消えた理想の射そのものを指す

- 一射絶命が心構え、絶命一射が結果の状態と解釈できる

- この精神は弓道以外のスポーツの決定的な場面で活きる

- ビジネスの重要なプレゼンや学習にも応用が可能である

- 質の高い成果は一つの物事への深い没入から生まれる

- オイゲン・ヘリゲルの『弓と禅』は世界的な名著である

- この心を意識することで日々の行動の質が向上する