弓道を始めると、誰もが必ず耳にする「射法訓」。先輩から暗記するように言われたものの、そもそもどういう意味なのか、正しい読み方さえもあやふやで、戸惑っている方も多いのではないでしょうか。その全文や分かりやすい現代語訳を探したり、作者である宇野要三郎とはどんな人物なのか、この教えがいつからあるのか、詳しい解説を求めていることでしょう。また、しばしば比較される礼記射義との違いや、弓道の理想とされる心技体とどう関係するのか、疑問は尽きません。この記事では、そんなあなたのための射法訓に関する全ての情報を、基礎から応用まで分かりやすく紐解いていきます。

- 射法訓の正確な全文と現代語訳、そして正しい読み方

- 作者の宇野要三郎範士や、成立した歴史的背景

- 混同されがちな「礼記射義」との明確な違いと比較

- 教えを日々の稽古に活かすための解釈と暗記のコツ

射法訓とは?弓道の基本となる教えを学ぶ

どういう意味?正しい読み方も解説

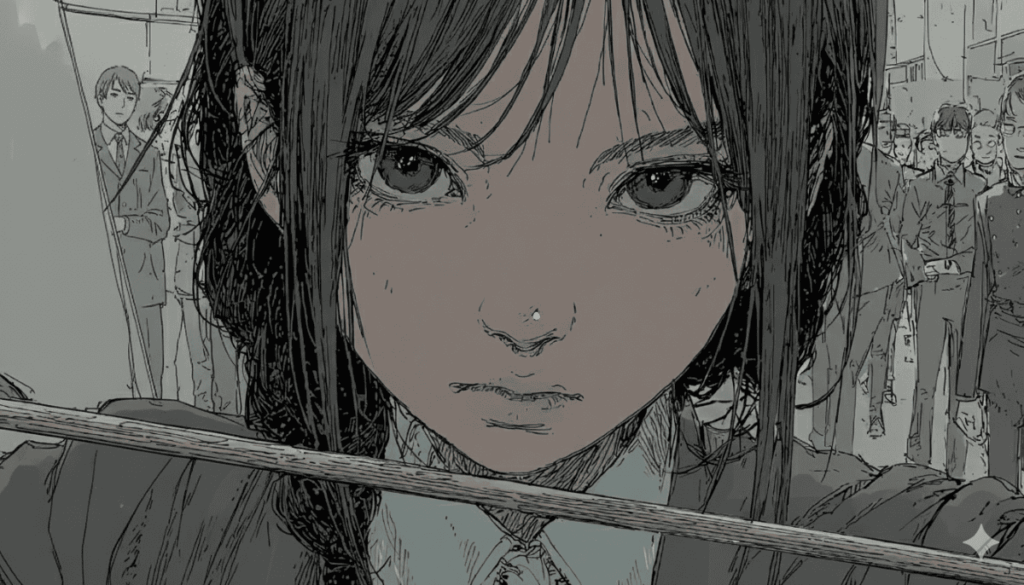

弓道を始めたばかりの頃、「射法訓」という言葉を初めて耳にして、一体何のことだろう、と疑問に思うのはごく自然なことです。その名の通り「弓を射る作法に関する教え」を簡潔にまとめたものですが、決して単なる技術的なマニュアルではありません。弓道における身体の根本的な使い方から、精神の理想的なあり方、そして武道としての理念までを網羅した、すべての弓道家にとっての精神的なコンパスとなる指針です。

この教えの根幹には、正しい射法の実践が、心と身体を深く統一させるという思想があります。それは結果として、単に的中の精度を高めるだけでなく、稽古を通じて人間的な成長をも促すという、弓道が持つ武道としての本質に繋がります。そのため、多くの道場で稽古の始めや終わりに全員で唱和するなど、流派を問わず、弓道を学ぶ上で最も基本的かつ重要な教えとして大切にされているのです。

正しい読み方について

射法訓は、格調高い漢文調で構成されているため、一見すると読み方が難しいと感じるかもしれません。しかし、そのリズムや言葉の流れは、弓道の動作とも深く結びついています。一般的に、また全日本弓道連盟が示す読み方としても、以下が基本となります。

射法訓(しゃほうくん)

射法(しゃほう)は 弓(ゆみ)を射(い)る作法(さほう)にして 射技(しゃぎ)の基本(きほん)たり

体(たい)を縦(たて)にし 骨(ほね)を横(よこ)にし 筋(きん)を斜(なな)めにして これに従(したが)い

肌膚(きふ)肉(にく)を併(あわ)せ 気力(きりょく)を充実(じゅうじつ)すべし

心(こころ)を総体(そうたい)の中心(ちゅうしん)に置(お)き 而(しか)して気(き)を丹田(たんでん)に納(おさ)む

息(いき)を調(ととの)え 体(たい)を整(ととの)う

髪(かみ)の末(すえ)より 爪(つめ)の先(さき)に至(いた)るまで

力(ちから)を用(もち)いざる所(ところ)なく 気(き)の通(かよ)わざる隅(すみ)なし

然(しか)る後(のち) 心気(しんき)を丹田(たんでん)に収(おさ)め

之(これ)を四肢(しし)に発(はっ)し 之(これ)を筋骨(きんこつ)に通(かよ)わしめ

然(しか)る後(のち) 弓(ゆみ)をとり 矢(や)をつがえ

而(しか)して後(のち) 引(ひ)き分(わ)くること 満月(まんげつ)の如(ごと)くなるべし

之(これ)を発(はっ)すること 露(つゆ)の落(お)つるが如(ごと)し

全文と初心者に向けた現代語訳

射法訓の原文が持つ、簡潔で力強い言葉の響きは、それ自体が弓道の緊張感や精神性を表しています。しかし、その漢文訓読体の表現は、特に初心者にとっては理解の大きなハードルとなることも事実です。

ここで紹介する現代語訳は、単語を置き換えただけの直訳ではありません。原文の深い意味やニュアンスをできるだけ損なわないよう、弓道の基本的な考え方を補いながら、現代の私たちにもその情景や身体感覚が伝わるように意訳したものです。ぜひ、原文と現代語訳を何度も読み比べ、その教えの奥深さを感じ取るための橋渡しとしてご活用ください。

【原文】

射法訓

射法は 弓を射る作法にして 射技の基本たり

体を縦にし 骨を横にし 筋を斜めにして これに従い

肌膚肉を併せ 気力を充実すべし

心を総体の中心に置き 而して気を丹田に納む

息を調え 体を整う

髪の末より 爪の先に至るまで

力を用いざる所なく 気の通わざる隅なし

然る後 心気を丹田に収め

之を四肢に発し 之を筋骨に通わしめ

然る後 弓をとり 矢をつがえ

而して後 引き分くること 満月の如くなるべし

之を発すること 露の落つるが如し

【初心者に向けた現代語訳】

射法訓

射法とは、単に弓を射るための技術ではなく、心身の全てを整える作法であり、弓に関わる全ての技術の根源となるものである。

まず、身体を重力に対して縦にまっすぐ貫き、両肩や骨盤などの骨格を横に広げ、それらを筋肉が斜めに交差するように連動させる。この理法に従い、皮膚や肉といった表層を骨格に合わせ、生命エネルギーである気力を全身に満遍なく満たしなさい。

精神は、身体全体の揺るぎない中心に静かに置き、意識とエネルギー(気)は、へその下にある丹田という一点に深く納める。そして、乱れのない落ち着いた呼吸を保ち、身体全体の構えを万全に整える。

その結果、髪の毛の先端から手足の爪の先まで、身体のあらゆる部分に意識が行き渡り、力が適切に用いられない箇所がなく、気の通わない隅が無くなる。

この状態が実現した後、心と気を再び丹田に収斂させ、その凝縮されたエネルギーを、今度は四肢(両手両足)に向かって発揮させ、さらには筋や骨の内部にまで浸透させる。

これら心身の準備が完璧に整って初めて、弓を手に取り、矢を番える段階へと進むのである。

そして、弓を左右に引き分ける時は、あたかも中天に輝く満月のように、完全な円を描くように大きく伸びやかに引きなさい。

最後に矢を放つ時は、葉の先から朝露が一滴、何の躊躇もなくスッと自然に滑り落ちるように、鋭く、しかしどこまでも自然に放しなさい。

作者の宇野要三郎とは?いつからある教え?

その格調高い言葉遣いから、何百年も続く日本の古文書の一節のように感じられるかもしれませんが、射法訓は、実は昭和という激動の時代に、近代弓道の未来を憂う一人の偉大な弓道家によって生み出されたものです。

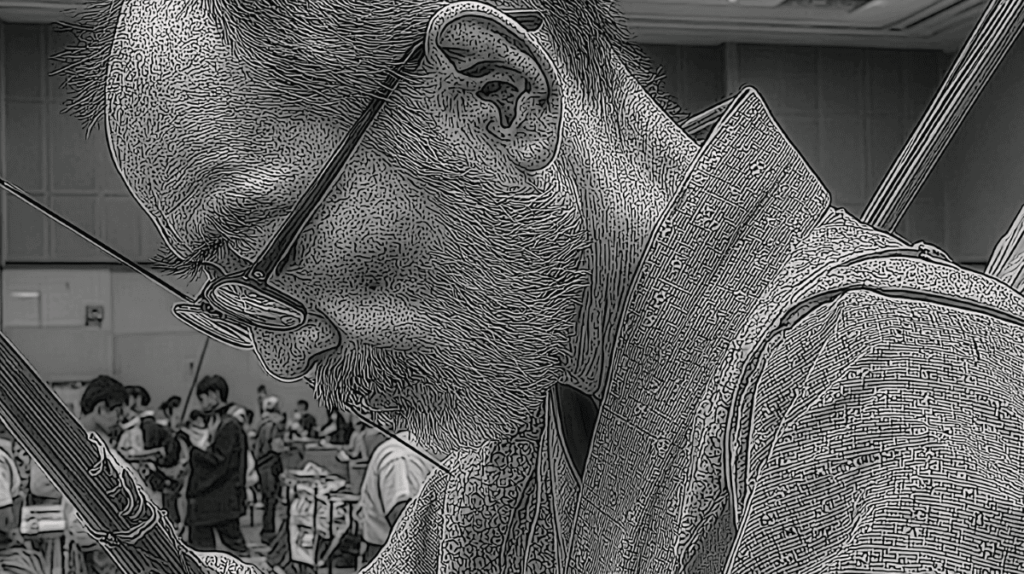

作者は範士十段・宇野要三郎

射法訓の作者は、宇野要三郎(うの ようざぶろう)範士です。宇野範士は1876年(明治9年)に生まれ、1964年(昭和39年)に亡くなられました。その段位は弓道における最高位である範士十段であり、戦後の弓道界の再建と発展に尽力した、近代弓道を語る上で欠かすことのできない指導者の一人です。

彼は、戦後、弓道が単なる的当てのスポーツ競技として普及し、古来から伝わる武道としての精神性(武道精神)が失われてしまうことを深く危惧していました。そこで、中国の古典である「礼記射義」などの難解な教えを精神的な基盤としながらも、現代の弓道家が日々の稽古の中で具体的に実践できる、普遍的で分かりやすい言葉で弓道の神髄を表現しようと試みました。その深い洞察と、後進への愛情が凝縮されたものが、この「射法訓」なのです。

成立は昭和28年頃

射法訓が公式な形で世に示されたのは、1953年(昭和28年)のことです。この年、全日本弓道連盟によって、現在も弓道家のバイブルとして読み継がれている「弓道教本 第一巻」が発行されました。宇野範士は、その巻頭に寄せた「発刊に際して」という一文の中で、射法訓の原型となる文章を記しました。これが初出とされています。

その後、この教えは多くの弓道家の共感を呼び、わずかな表現の修正を経て現在の形に整えられ、全国の道場に広まっていきました。

したがって、射法訓は古い時代の文献ではなく、近代弓道の発展の歴史の中で、一人の偉大な求道者の深い洞察から生まれた、「生きた教え」であると言えるのです。

射法訓の教えを深め、実践に活かす

一文ごとの詳しい解説で本当の意味を学ぶ

射法訓に記された言葉は、その一つひとつが凝縮された宝石のようです。一見すると簡潔な表現ですが、その奥には弓道の動作と精神のあり方を示す、幾重にも重なった深い意味が込められています。ここでは、各節を丁寧に分解し、弓道の稽古を始めたばかりの方が抱きやすい疑問にも寄り添いながら、その本当の意味をさらに詳しく解説していきます。

射法は 弓を射る作法にして 射技の基本たり

これは射法訓の冒頭に置かれた、全体のテーマを定義する一文です。ここで特に注目すべきは、「技術」ではなく「作法」という言葉が使われている点です。これは、射法が単に矢を的に中てるためのテクニック(射技)ではなく、身体の構えから呼吸、心の持ち方に至るまで、射に関わる全てのプロセスを律する礼儀作法であり、その精神的な基盤こそがあらゆる技術の根幹を成す、と定義しています。正しい「作法」という土台なくして、真の「技術」という花は咲かない、という力強い宣言です。

体を縦にし 骨を横にし 筋を斜めにして

これは、弓を構える際の身体の基本的な構造力学を示した、非常に重要な一節です。

- 体を縦に

- これは、重力に対して身体をまっすぐに保つことを意味します。足裏から頭頂まで一本の軸が貫くように意識し、天地に伸びる「縦線」を確立します。これが不動の安定性の基礎となります。

- これは、重力に対して身体をまっすぐに保つことを意味します。足裏から頭頂まで一本の軸が貫くように意識し、天地に伸びる「縦線」を確立します。これが不動の安定性の基礎となります。

- 骨を横に

- 両肩を広げ、弓を持つ左腕と弦を引く右腕を左右に大きく伸長させることで、身体の幅を最大限に活用します。これにより、強大な弓の力を受け止めるための「横線」の骨格構造が生まれます。

- 両肩を広げ、弓を持つ左腕と弦を引く右腕を左右に大きく伸長させることで、身体の幅を最大限に活用します。これにより、強大な弓の力を受け止めるための「横線」の骨格構造が生まれます。

- 筋を斜めに

- 確立された縦と横の骨格を、背中や体幹の筋肉が「斜め」に交差するように連動させて支えます。これにより、ただ固いだけの構えではなく、弾力性と強さを兼ね備えた、しなやかで安定した射形が完成します。

心を総体の中心に置き 而して気を丹田に納む

身体の物理的な構えが整った後、次に取り組むべき内面的な準備について言及しています。心(精神や意識)は、身体全体の揺れ動かない中心、つまり重心に静かに据えることを求めます。そして、全てのエネルギーの源とされる「気」を、へその下約9センチに位置するとされる「丹田(たんでん)」に深く、静かに納めるようにと教えています。これにより、心が外部の状況に惑わされず、どっしりと落ち着いた不動の状態を目指します。

然る後 弓をとり 矢をつがえ

この一節は、射法訓の中でも特にその精神性を象徴する部分です。つまり、「前述した身体と精神の準備が全て完璧に整って、初めて弓矢という神聖な道具に触れる資格が得られる」と説いています。多くの初心者は、まず弓を持ち、形を作るところから始めようとしがちですが、射法訓は、何よりも先に自分自身の内面と身体を整えることが先決であると、その順序を明確に示しているのです。

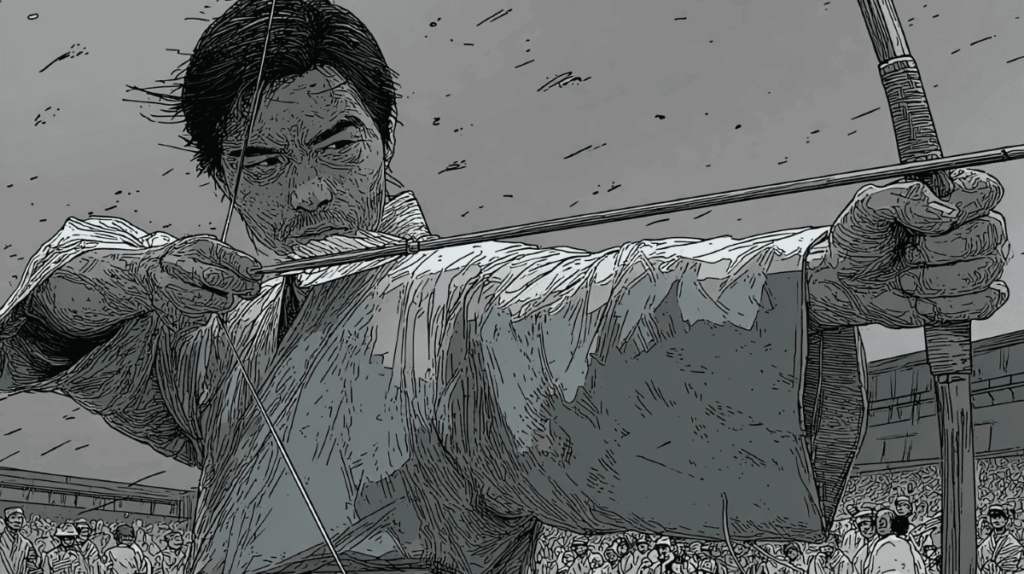

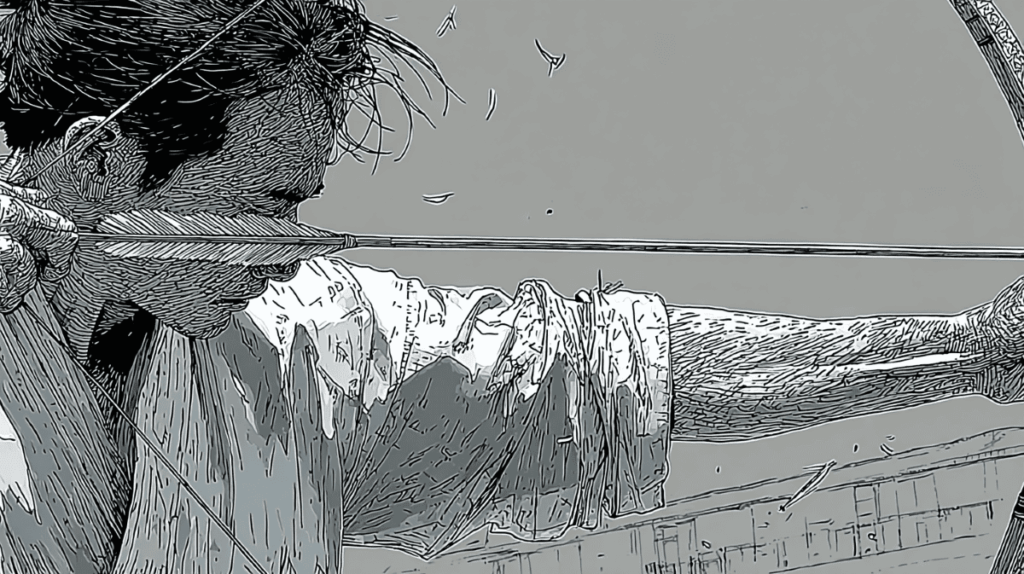

引き分くること 満月の如くなるべし

弓を左右均等に、大きく円く引き分けていく理想の形を、夜空に輝く「満月」に例えています。これは、腕の力だけで力任せに引くのではなく、背中や体幹の大きな筋肉を使い、身体全体で淀みなく、完全な円を描くように「会(かい)」に至ることを示唆しています。会とは、矢を放つ直前の、心身の力が最高潮に達した静止状態を指します。

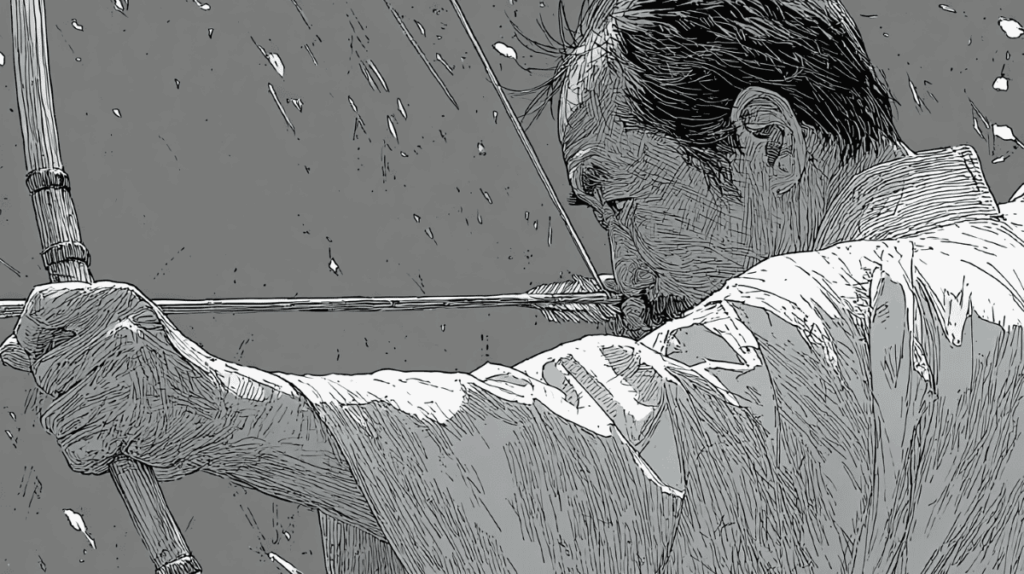

之を発すること 露の落つるが如し

理想の「離れ(はなれ)」、すなわち矢を放つ瞬間を、自然現象である「露」に例えた、非常に詩的で深い表現です。葉の先で球体となった朝露が、重力によって何の躊躇もなくスッと滑り落ちるように、満ち満ちた力が、意識的な操作ではなく、自然の理によって鋭く発せられるのが理想の離れであると教えています。力みや雑念、当てようという欲から解放された、澄み切った無心の離れを目指すことを示しています。

礼記射義との違いを比較し、心技体を理解する

弓道を学んでいると、射法訓としばしば比較される「礼記射義(らいきしゃぎ)」という言葉に出会うことがあります。どちらも弓道の精神性を語る上で欠かすことのできない重要な教えですが、その成り立ちや目的、視点には明確な違いがあります。両者を正しく理解することは、弓道の奥深さを知る上で非常に役立ちます。

| 項目 | 射法訓 | 礼記射義 |

| 出典・作者 | 宇野要三郎 範士 | 中国の古典『礼記』の一篇 |

| 成立時代 | 昭和28年 (1953年) | 紀元前(漢代には成立) |

| 主な内容 | 弓を射る際の心身の使い方、作法、理念 | 射を通して君子の徳や人間性を養う哲学 |

| 目的・視点 | 弓道の実践者向け。具体的・身体的。 | 政治や教育の視点。観念的・哲学的。 |

| キーワード例 | 丹田、筋骨、満月、露 | 仁義、徳、内省、己に克つ |

両者の関係性

両者の違いをより深く理解するためには、その背景を知ることが重要です。「礼記射義」は、古代中国の儒教思想における経典の一つである『礼記』に収められた一篇です。そこでは、弓を射ることが単なる武術ではなく、為政者や知識人(君子)が自己の人格を陶冶し、社会の秩序を学ぶための手段として位置づけられていました。つまり、「なぜ弓を射るのか」という弓道の存在意義や、その哲学的な大本を語るのが礼記射義です。

一方、射法訓は、その礼記射義が説くような壮大な理念を、現代の弓道家が日々の稽古の中で「どのように心と身体を使って体現すべきか」という、極めて実践的な方法論を示しています。礼記射義の精神を、具体的な身体感覚や動作に落とし込んだものが射法訓である、と捉えると両者の関係性が明確になります。

心技体との繋がり

射法訓は、武道で重んじられる「心技体」の三位一体を、見事に体現した教えです。

- 心(精神)

- 「心を総体の中心に置き」「気を丹田に納む」といった節は、精神の安定と集中を説きます。

- 「心を総体の中心に置き」「気を丹田に納む」といった節は、精神の安定と集中を説きます。

- 技(技術)

- 「引き分くること満月の如し」「之を発すること露の落つるが如し」は、会から離れに至る理想の技術を示します。

- 「引き分くること満月の如し」「之を発すること露の落つるが如し」は、会から離れに至る理想の技術を示します。

- 体(身体)

- 「体を縦にし骨を横にし筋を斜めにして」「之を四肢に発し」は、身体の正しい使い方を具体的に指導します。

射法訓は、これら心・技・体がそれぞれ分離したものではなく、相互に深く連携し、一体となって初めて理想の射が実現できるという、弓道の真髄を私たちに教えてくれます。

昇段審査に役立つ暗記のコツ

多くの弓道連盟では、昇段審査の際に射法訓の暗唱が課されることがあります。これは、射法訓の理解度を測ると同時に、その精神がどれだけ自身に浸透しているかを見るためのものです。審査という緊張した場面で自信を持って臨むためにも、単なる丸暗記ではなく、意味を深く理解しながら覚えることが鍵となります。

まずは音読でリズムを掴む

黙読だけでなく、実際に声に出して何度も読んでみてください。射法訓の七五調を基調としたリズミカルな文体は、音読を繰り返すことで自然と身体に馴染んできます。このリズムは、弓を引く際の呼吸や動作のペースとも調和し、記憶の定着を助けます。

意味のブロックで分割して覚える

全文を一気に覚えようとすると、途中で挫折しがちです。内容の意味的な区切りで、いくつかのブロックに分割して覚えるのが効果的です。例えば、以下のように分割してみましょう。

- 【準備の段階】 「射法は〜」から「気力を充実すべし」まで

- 【精神集中の段階】 「心を〜」から「気の通わざる隅なし」まで

- 【実行の段階】 「然る後〜」から「露の落つるが如し」まで

まずは最初のブロックを完璧にし、次に第二のブロックへ、というように段階的に進めることで、着実に覚えることができます。

身体の動作と結びつけて覚える

射法訓の言葉は、具体的な身体の動きや感覚と直結しています。「体を縦にし…」と唱えながら、その場でスッと背筋を伸ばしてみる。「引き分くること…」と唱えながら、ゴム弓や徒手でゆっくりと引き分ける動作をしてみるなど、言葉と身体の動きを連動させることで、記憶は単なる文字情報から、生きた身体感覚へと変わります。

丁寧に書き写し、文字から意味を再確認する

実際に手を動かして書き写すことは、記憶を強化するための非常に有効な手段です。特に、普段あまり使わない漢字や表現を、その意味や形を再確認しながら一字一字丁寧に書き進めることで、視覚的な記憶としても定着します。可能であれば、筆ペンなどを使うと、一画一画に集中でき、より効果的です。

射法訓の学びを明日からの稽古に活かそう

この記事で解説してきた射法訓の要点を、箇条書きでまとめます。これらのポイントを意識して、ぜひ明日からの稽古に臨んでみてください。

- 射法訓の理解は、技術の向上と人間的成長の両方に繋がる

- 射法訓は単なる技術指導ではなく弓道の心構えを示す教え

- 作者は近代弓道を代表する宇野要三郎範士十段である

- 昭和28年に「弓道教本」で発表された比較的新しい教え

- 射法訓の読み方は「しゃほうくん」が一般的である

- まず身体を整え、次に心を整える準備の順序が示される

- 準備が整って初めて弓矢を持つことが許されると説いている

- 身体の縦線、横線、そして筋の斜めの連動を意識する

- 心は身体の中心に、気(意識)は丹田に収めることが大切

- 全身の末端まで、気が行き渡っている状態が理想とされる

- 引き分けは力任せではなく、満月のように円く大きく行う

- 離れは葉から露が落ちるように、鋭くも自然であることが理想

- 礼記射義が哲学であるのに対し、射法訓は実践的な方法論

- 心・技・体が一体となることの重要性が全体を貫いている

- 暗記する際は、意味の塊で区切り、動作と結びつける