弓道において「矢が前に飛ぶ」という問題は、初心者から経験者まで多くの弓道愛好者が直面する共通の悩みです。

狙いを合わせても的の前に矢が集中してしまったり、後ろを狙っているのに矢が前に飛んでしまったりする現象に頭を悩ませている方も多いでしょう。

また、矢所が前下に飛ぶ、前上に飛ぶなど、矢の飛び方にはさまざまなパターンがあります。

逆に矢所が後ろに行くケースや、前離れの直し方についても知りたいという方もいるでしょう。このような矢の飛び方の問題は、手の内や姿勢、引き方など、さまざまな要因が絡み合っています。

本記事では矢をまっすぐに飛ばす方法に焦点を当て、前矢の原因と具体的な対策法を解説します。

弓道の技術向上を目指す方にとって、矢が理想的な軌道で飛ぶようになれば、的中率は大きく向上します。長年の経験や研究に基づく実践的なアドバイスを通じて、あなたの弓道技術の向上をサポートします。

- 矢が前に飛ぶ主要原因と具体的な対策方法

- 初心者が前矢になる理由と改善までにかかる期間の目安

- 手の内や妻手のひねりなど、矢をまっすぐ飛ばすための基本技術

- 矢が前下や前上に飛ぶなど様々な矢所の問題の修正法

弓道で矢が前に飛ぶ理由と対策法

弓道初心者が「矢が前に飛ぶ」理由とは

弓道を始めたばかりの初心者が矢が前に飛んでしまう現象に悩むのは、実はごく自然なことです。その理由を理解すれば、焦らずに正しい練習方法へと進むことができます。

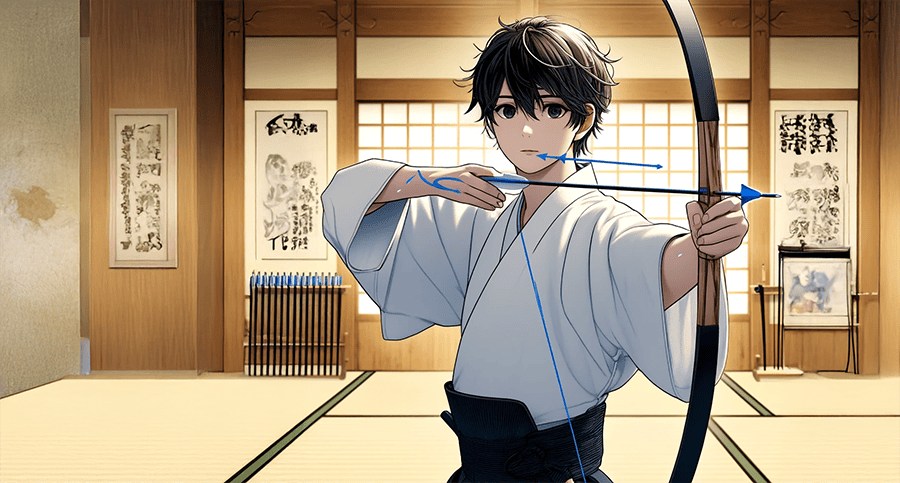

根本的な理由として、日本の弓の構造上、通常の引き方では矢は前に飛ぶようにできています。これは弓の設計に起因するもので、弦が弓の右側についているため、引いたときに内側に捻れる力が生じます。この特性を理解しておくことが重要です。

初心者が直面する具体的な課題として、まず「手の内」の技術が身についていないことが挙げられます。手の内とは弓を持つ手(弓手)の使い方で、特に親指の付け根で弓を押す「角見」という技術が不足していると矢は前に飛びます。

初心者はどうしても弓を強く握りすぎる傾向があり、これが正しい角見を妨げます。

また、「妻手のひねり」も初心者には難しい技術です。弦を引く手(妻手)で適切にひねりを加えることで、弦がひねられ矢がまっすぐ飛ぶ仕組みですが、この感覚を習得するには時間がかかります。

さらに、初心者は右腕(妻手)の力が強くなりがちです。ほとんどの人が右利きで右腕の方が力が入れやすいこと、左手は伸ばして右手は曲げる姿勢であることから、自然と右手主導になりやすいのです。

こうした理由から、弓道を始めてから約3ヶ月程度は前矢が続くことが一般的です。焦る必要はなく、継続的な練習を通じて徐々に技術を身につけていくことが大切です。

対策として、初心者は一時的に的の後ろを狙って引くという方法も有効です。手の内や妻手のひねりが身につくまでの間、この方法で対応することで的中率を高めることができます。ただし、いずれは正しい狙いでまっすぐ引くことを目標にしましょう。

いずれにしても、弓道は奥深い武道であり、基本技術の習得には時間がかかります。焦らず、一歩一歩確実に正しい技術を身につけていくことが、長期的な上達への近道となるのです。

手の内と角見が矢の軌道に与える影響

弓道において「手の内」と「角見」は矢の軌道を決定づける最も重要な技術要素です。これらの技術が十分に習得できていないと、矢は的に向かってまっすぐ飛ばず、特に前方に逸れる傾向があります。

手の内とは、弓を持つ左手の使い方や形のことを指します。単に弓を握るのではなく、親指と中指でつくった輪の中に弓を入れ、適切な力加減で支える技術です。

多くの初心者は弓を強く握りすぎる傾向があり、これが「ベタ押し」と呼ばれる状態を引き起こします。ベタ押しでは手のひら全体で弓を握ってしまうため、角見が効かず矢は前に飛んでしまいます。

角見は手の内の重要な働きで、親指の付け根の部分から弓のやや右側を押す力のことです。この角見の力によって、本来前に飛ぶはずの矢がまっすぐに飛ぶように調整されます。角見が十分に効いているかどうかは、矢の飛び方に直接影響します。

実際の射で角見を効かせるためには、まず手の内のリラックスが重要です。硬く握りすぎると角見は効きません。

次に親指の付け根を弓に当て、弓を右側から押すイメージを持ちます。この時、中指との間に作られる輪が弓を支える形になっているか確認しましょう。

また、角見は離れの瞬間に最も重要になります。せっかく会までの動作で角見を効かせていても、離れで手が緩んだり、手先が動いたりすると角見の効果が失われます。離れの際には手の内を締めることを意識し、角見の力を矢に伝えることが大切です。

手の内と角見の練習は地道な取り組みが必要です。素引き(矢を使わない練習)で、正しい手の内と角見の感覚を養うことが効果的です。弓の反動を感じながら、手の内がどのように影響するかを体感してください。

角見が完全に習得できると、弓の力がスムーズに矢に伝わり、矢はより安定した軌道で飛ぶようになります。初心者から中級者へのステップアップにおいて、この手の内と角見の技術習得は非常に重要なポイントとなるのです。

弓手が弓に負けると矢が前に飛ぶ仕組み

弓道において「弓手が弓に負ける」という状態は、矢が前に飛んでしまう主要な原因の一つです。この現象は特に弓力を上げたとき、または疲労時に顕著に現れます。

弓手が弓に負けるとは、弓を持つ左手(弓手)が弓の復元力に対抗できず、押しの力が不十分になる状態を指します。

弓は引いて離すと瞬時に元の形に戻ろうとしますが、その際に弓手がしっかりと押し続けられないと、矢に正しく力が伝わらず前に飛んでしまいます。

この問題には大きく分けて二つのパターンがあります。まず「手の内が負ける場合」です。これは離れの瞬間に弓の復元速度に対して、手の内の締まるスピードが追いつかないことを意味します。

離れる瞬間、弓は非常に早い速度で復元しますが、この時に手の内がしっかりと締まっていないと、角見の力が十分に矢に伝わらず、矢は前に逸れてしまいます。

もう一つは「弓手全体が負ける場合」です。これは文字通り、弓の力に対して弓手の腕全体の力が不足している状態です。特に直心などの反動の強い弓を使用し始めた際によく見られる現象で、弓が強すぎると弓手全体が弓に負けてしまうことがあります。

対策としては、まず自分の力量に合った弓力を選ぶことが重要です。無理に強い弓を使うと、正しい技術を身につける前に悪い癖がついてしまう可能性があります。弓力を一時的に弱くして、正しい技術を習得してから徐々に強くしていくアプローチが効果的です。

また、弓手の筋力を鍛えることも有効な対策です。特に上腕三頭筋(腕の下筋)を強化すると、弓の押しが安定します。日常的なトレーニングや素引きの練習を通じて、弓手の力を養いましょう。

「猿腕」と呼ばれる、骨格的に腕が曲がっている人の場合は、さらに注意が必要です。猿腕の人は腕の構造上、弓手の押しの力が弓にうまく伝わりにくく、矢所が前になりやすい傾向があります。

この場合、腕の使い方を工夫したり、弓具を調整したりする必要があるかもしれません。

弓に負けない射を目指すためには、適切な弓力選択、筋力トレーニング、そして正しい技術の習得が三位一体となって重要です。焦らず段階的に取り組むことで、安定した矢飛びを実現できるでしょう。

押しが弱く引きが強い場合の矢所対策

弓道において、押しが弱く引きが強い状態は初心者に非常によく見られる問題です。この状態では矢所が前に集中し、的中率が著しく低下してしまいます。適切な対策を講じることで、この問題を解消できます。

弓道の基本は「引き分け」にあります。これは弓を単に引くのではなく、弓手(左手)で押し、妻手(右手)で引く、という両方の動作がバランスよく行われることを意味します。

しかし、多くの初心者は右利きが多いこと、右手は曲げた状態で引くため力が入れやすいことから、自然と妻手主導の引き方になりがちです。

具体的な対策としては、まず「押し」の意識を強めることが重要です。弓を窓を開けるように押し開く感覚を持ちましょう。

初心者のうちは、妻手のことはあまり考えず、弓手の押しを意識的に強くすることに集中してもよいでしょう。実際に、多くの指導者は初心者に「押せ押せ」と指導します。

押しの練習方法として効果的なのは、素引き(矢を使わない練習)です。弓を持たずに腕だけで押し開く動作を繰り返し、体に感覚を覚えさせます。

また、弱い弓で押しの動作を丁寧に練習することも有効です。強い弓だと押しに意識が集中しますが、弱い弓なら押しと引きのバランスを感じやすくなります。

もう一つの重要な練習方法は、胸弦(弦が胸の前を通る位置)を意識することです。弓を引いたとき、弦が胸の前を通る位置が適切であれば、押しと引きのバランスが取れている証拠です。

胸弦が体から遠すぎる場合は押しが弱く、近すぎる場合は引きが弱い可能性があります。

練習を続けるうちに、弓手と妻手の力のバランスが整い、結果として角見や弓手の押しが効くようになれば、矢はまっすぐ飛ぶようになります。理想的には、弓手と妻手が同じ強さ、あるいは弓手がやや強いくらいのバランスを目指します。

ただし、これらの技術習得には時間がかかります。焦らず継続的に練習することが重要です。最初から完璧な引き分けを目指すよりも、押しの感覚を少しずつ養い、徐々にバランスを改善していくアプローチが効果的です。

そして、自分の射の状態を客観的に把握するために、定期的に指導者や先輩に見てもらうことも忘れないようにしましょう。

妻手のひねりと肩線が矢の飛びに与える影響

弓道において、妻手のひねりと肩線の状態は矢の飛び方に大きな影響を与える重要な要素です。これらが正しく機能していないと、矢は思うような軌道を描かず、特に前方に飛んでしまうことが多くなります。

妻手のひねりとは、弦を引く右手(妻手)を引き分けの過程で適切にひねる技術のことを指します。このひねりによって弦自体もひねられ、これが矢の飛び方を大きく左右します。

妻手をひねらない状態で矢を放つと、矢の左側が弓に当たってしまい、結果として矢は右方向(的から見て前方)に飛んでしまいます。

一方、妻手が正しくひねられると、ひねられた弦が矢を押し出す際に、矢は弓を避けてまっすぐに飛ぶようになります。妻手のひねりが適切かどうかは、会の状態での手の甲の向きで確認できます。

手の甲が上を向いていれば正しくひねれている証拠ですが、手の甲が正面(大前の方向)を向いているとひねりが不十分だといえます。

妻手のひねりを習得するには、まず小指から薬指、中指と順に弦に力を入れていくイメージを持ちましょう。特に会に入るときには、手の甲が上を向くように意識します。この動作は離れの瞬間まで維持することが重要です。

肩線も矢の飛び方に大きく影響します。肩線とは左右の肩を結ぶ線のことで、これが斜めにずれていると狙いが前を向いてしまい、矢も前に飛んでしまいます。特に左肩が前、右肩が後ろという状態になると、この問題が顕著になります。

肩線のずれは、弓手主導で引きすぎる場合によく起こります。左肩に力が入りすぎて前に出てしまったり、詰まったりする感覚があれば、肩線が崩れている可能性があります。

肩線を正しく保つためには、まず弓構えの段階から注意が必要です。弓構えで円相(両腕で作る円)を作った後、肩を上げ過ぎないように注意しながら、できるだけ体から遠くに打ち起こします。

大三に入る際も肩は動かさず、肘から先だけを動かすよう心がけます。引き分けでは、両肩を均等に開くイメージ、具体的には両手で窓を開けるような感じで引き分けると効果的です。

妻手のひねりと肩線の管理は、単独ではなく互いに関連しています。例えば、肩線が崩れると妻手のひねりも適切に行えなくなりがちです。

これらの技術を統合的に習得することで、矢の飛び方は格段に安定します。練習の際は、鏡や他の人からのフィードバックを活用し、自分の姿勢と動作を客観的に確認することが上達の鍵となります。

弓道で矢が前に飛ぶときの具体的修正法

矢所が前下に飛ぶときの効果的な直し方

弓道において矢所が前下に集中してしまう問題は、的中率を大きく低下させる悩みの種です。しかし、適切な対策を講じることで、この問題は改善できます。

矢が前下に飛ぶ主な原因は、「緩み離れ」と呼ばれる射癖です。これは離れの瞬間に手や腕の力が抜けてしまい、それまでの正しい動作がすべて無効になってしまう状態を指します。

緩み離れになると、矢に十分な力が伝わらず、矢は前方に向かいながら失速して下へと落ちていきます。

この問題を解決するためには、まず両腕をリラックスさせながらも、矢の長さいっぱいに引くことを意識しましょう。特に会から離れにかけて、右手(妻手)が緩まないよう注意が必要です。

離れの瞬間まで力を維持することで、矢に十分なエネルギーが伝わり、まっすぐ飛ぶようになります。

実践的な訓練方法として、素引き(矢を使わない練習)が効果的です。弓だけを持って引き分け、会の状態を保った後、離れの瞬間に手や腕が緩まないよう意識しながら練習します。

この動作を繰り返すことで、離れの際に力を維持する感覚を体に覚えさせることができます。

また、矢が前下に飛ぶもう一つの原因として、弓手の押しが弱く、離れで弓手が緩んでいることが考えられます。特に肩甲骨から親指の先まで一直線に力が伝わっていないと、離れの瞬間に力を吸収してしまい、矢は失速して前下に飛びます。

対策としては、会の状態で左肩を下げ、しっかりと弓を支えることを意識します。そして離れでは左腕を的方向にしっかり伸ばすイメージを持ちましょう。左足をやや広く踏むことで、左腕が伸びやすくなり、矢がまっすぐ飛びやすくなります。

矢尻が重すぎる場合も、矢が前下に飛ぶ原因となります。この場合、矢の重量バランスを調整する必要があります。矢尻を軽いものに交換するか、矢羽の位置を調整することで改善が見込めます。

最後に、口割(くわり)の位置も重要です。口割とは、弦が口の横を通る位置のことで、矢と弦がここにしっかりとくっついていないと、矢には十分な力が伝わりません。口割に矢があるか、また胸弦(弦が胸の前を通る位置)に矢および弦がくっついているかを確認しましょう。

これらの対策を組み合わせて練習することで、矢所が前下に集中する問題は徐々に改善されていきます。ただし、急激な改善を目指すのではなく、基本に忠実な練習を積み重ねることが大切です。焦らず、一歩一歩確実に技術を身につけていきましょう。

矢所が前上に飛ぶ原因と修正ポイント

弓道の練習中、矢が的の前上方に集中してしまう現象は、特定の技術的問題が原因となっています。この症状を理解し、適切な修正を加えることで、矢をより正確に的中させることができるようになります。

矢が前上に飛ぶ主な原因の一つは、妻手(右手)が体の前側で離れる「前離れ」の状態です。前離れになると、矢筈側が頬付けから離れる分、矢の方向性が乱れ、結果として矢は前上方向へと飛んでいきます。正しい離れでは、矢は最後まで頬にしっかりと付いた状態で放たれる必要があります。

また、離れの瞬間に「切り下げる」動作も、矢が前上に飛ぶ原因となります。妻手が下に切り下げるように離れると、矢の筈側(妻手側)が下に引っ張られ、矢先側が上を向いた状態で放たれてしまいます。この場合、矢は上方向に向かいながら、的の前方に飛んでいきます。

この問題を修正するためには、まず離れの動作を見直しましょう。正しい離れは、横方向にスムーズに手が開く動作であり、上下の動きが入らないようにします。素引き(矢を使わない練習)で、真っ直ぐ水平な離れの感覚を体に覚えさせることが効果的です。

また、会の状態での妻手の位置も重要です。妻手が弓の力に負けて下がってしまうと、矢の妻手側が下がり、矢先側が浮いた状態になります。この状態で離れると、矢は前上方向に飛びやすくなります。会の状態で矢がきちんと水平を保ち、余計な力がかからないよう注意しましょう。

狙いの高さも確認が必要です。ただ単に狙いが高すぎる場合は、矢所も自然と上に集まります。矢所がまとまっているならば、狙いの高さを少し下げることで調整できます。狙いの高さは、自分の射技の完成度によって変わるものなので、矢所を見ながら適宜調整していくことが大切です。

弓手(左手)が弓の力に負けてしまい、矢先側が浮いてしまうケースもあります。この場合、弓手の押しをしっかりすることで改善が見込めます。会でしっかりと弓と張り合い、矢が水平を保つようにしましょう。

実際の練習では、動画を撮影したり、他の人に見てもらったりして、自分の射姿を客観的に確認することが重要です。特に離れの瞬間の動きは自分では確認しづらいため、外部からのフィードバックが非常に有効です。

これらの修正ポイントを一つずつ確認し、適切な対策を講じることで、矢が前上に飛ぶ問題は改善されていきます。弓道の上達には時間がかかりますが、正しい方法で根気よく練習することで、安定した矢飛びと高い的中率を実現できるでしょう。

後ろ狙いなのに矢が前に飛ぶ問題の解消法

弓道練習中に「後ろを狙っているのに矢が前に飛ぶ」という悩みを抱える方は少なくありません。この問題は初心者から経験者まで幅広く発生し、的中率に大きな影響を与えます。適切な対策を講じることで、この問題を解消することが可能です。

まず、この現象が起きる最も一般的な原因は、「角見の不足」です。角見とは手の内の働きにより弓のやや右側を押す力のことで、これが十分に働いていないと、どれだけ後ろを狙っても矢は前に飛んでしまいます。

角見を効かせるには、親指の付け根の骨の部分から親指付け根にかけての部分をしっかり使って弓を押す必要があります。

多くの場合、弓を強く握りすぎていると角見は効きません。弓は親指と中指で作った輪っかの中に入れるイメージで持ち、手のひら全体で握るベタ押しは避けましょう。離れの瞬間まで角見を維持することも重要です。

次に考えられる原因は、「妻手のひねりの不足」です。妻手をひねることで弦がひねられ、矢はまっすぐ飛ぶ仕組みになっています。会の状態で手の甲が上を向いているかどうかで、ひねりが適切かどうかを判断できます。手の甲が正面を向いていると、ひねりが足りていない証拠です。

また、「弓手が弓に負けている」状態も考えられます。特に直心など反動の強い弓を使用している場合、手の内が弓の復元速度に追いつかず、角見が効かなくなることがあります。自分に合った弓力を選び、弓手の筋力を鍛えることが対策となります。

「肩線のずれ」も大きな要因です。左肩が前、右肩が後ろというように肩線がずれていると、狙いが前になり矢も前に飛びます。弓構えから正しい姿勢を意識し、引き分けでは両肩を均等に開くよう心がけましょう。

さらに「篦(の)じない」と呼ばれる現象も注意が必要です。これは右手首を内側に捻りすぎることで矢がねじれ、前に飛んでしまう現象です。対策としては、右手首を捻らないよう意識し、右肩が前に出ないようにすることが有効です。

これらの問題に対処するための具体的な練習方法として、まず素引きで正しい手の内と角見の感覚を養いましょう。次に、弱い弓で基本動作を確認しながら練習を重ね、徐々に本来の弓力に戻していきます。また、他の人に射姿を見てもらい、客観的なフィードバックを得ることも効果的です。

弓道は奥深い武道であり、これらの技術を習得するには継続的な練習が必要です。一朝一夕には解決しませんが、基礎を繰り返し確認しながら取り組むことで、確実に改善していくでしょう。どんなに後ろを狙っても前に飛んでしまう問題も、正しい技術を身につけることで必ず解消できます。

矢所が後ろに行く場合の調整テクニック

弓道の練習中、矢が的の後ろ(左側)に飛んでしまう現象も、前に飛ぶ問題と同様に悩ましい課題です。この症状には特有の原因と解決策があり、適切な調整を行うことで矢をまっすぐ的中させることができます。

矢が後ろに飛ぶ主な原因の一つは、「離れで弓手の手の内が効きすぎている」ことです。手の内が強すぎると弓返りも大きくなり、弦が手首に当たって跳ね返るほどになることもあります。

これにより矢飛びにカーブがかかりすぎ、矢は的の後ろに集中してしまいます。対策としては、弓手の手の内の握る強さを調整し、程よいカーブがかかる程度に緩めることが有効です。

もう一つの一般的な原因は、「離れで弓手を振っている」ことです。離れの際に弓手を背中側に振りすぎると、矢先を的の後ろ方向に動かしてしまうことになります。

通常、離れでは弓手は会の状態より一拳分だけ背中側に動くものですが、それ以上動く場合は弓手を振りすぎている可能性があります。

この問題の解決策として、まず離れの動作を見直しましょう。離れは力みやブレがなく、すっと正しく離れることが重要です。動画で自分の離れを撮影して確認するか、周囲の人に見てもらうと効果的です。

また、「前離れ」と呼ばれる状態も矢が後ろに飛ぶ原因となります。妻手が体の前側で離れる前離れになると、矢筈側が頬付けから離れる分、矢が的の後方向に向いてしまいます。

矢はきちんと頬付けされたまま離れなければならず、離れの瞬間に頬付けから離れないよう注意が必要です。

「頬付けができていない」ことも要因の一つです。特に、物見が身体から前側に出っ張りがちな人や眼鏡をかけている人は、弦で顔や眼鏡をはじかないようにと、意識的に頬付けを避けてしまうことがあります。

しかし、物見がしっかりと真っ直ぐにできていれば、手の内の働きで弦は身体の外側を通るため、顔をはじく心配はありません。

具体的な修正方法として、右肘を真後ろに伸ばす意識を持つことが効果的です。右肘が下向きになっていると、離れる瞬間に体が左に開きやすくなり、矢が後ろに飛びます。

右肘を真後ろに伸ばし続ける意識があれば、体の開きが抑えられ矢がまっすぐ飛びやすくなります。

右肘に力を込めるのが難しい場合は、右手小指と薬指を握って引くようにしましょう。小指と薬指を握ると、連動して肘の近くまで通っている筋肉も働き、右肘を意識しやすくなります。

また、狙いの調整も重要です。手の内ができているのに矢が後ろに飛ぶ場合、狙いが的の後ろになっている可能性があります。

狙いは的が弓摺籐(ゆずりとう)の真ん中から左側で的を半分に割る間で、矢所がまとまるところに調整するとよいでしょう。

これらの技術的調整は、急に完璧にできるものではありません。日々の練習を通じて少しずつ感覚を掴み、徐々に改善していくことが大切です。特に、矢が後ろに飛ぶ問題は射癖となっていることが多いため、根気よく直していくことが必要です。練習の際は焦らず、基本に帰る姿勢で取り組むことで確実に上達していきます。

前離れの直し方と正しい離れの意識

弓道において「前離れ」は多くの弓道家が直面する射癖であり、矢が後ろに飛んでしまう主な原因となります。前離れとは、矢を放つ瞬間に妻手(右手)が体の前側で離れてしまう状態を指します。この射癖を直すことで、矢をより正確に飛ばすことが可能になります。

前離れの最も明確な特徴は、離れの瞬間に矢筈が頬付けから離れてしまうことです。通常、矢は最後まで頬にしっかりと付いた状態で放たれるべきですが、前離れでは矢筈が頬から離れ、その結果、矢は的の後ろ方向に向かって飛びます。

この問題を解決するための第一歩は、まず自分の離れの状態を客観的に認識することです。他の人に見てもらったり、練習風景を動画で撮影したりすることで、自分の離れの状態を確認できます。前離れは瞬間的な動作なので、自分では気づきにくい場合が多いのです。

直し方としてまず効果的なのは、離れの練習を分解して行うことです。会の状態を保持したまま、正しい離れの動作だけを意識して練習します。この際、矢が頬から離れないよう、離れの瞬間まで矢と頬の接触を意識しましょう。

ゴム弓を使った練習も非常に有効で、実際の弓よりもゆっくりと動作を確認しながら正しい離れの感覚を身につけることができます。

また、正しい離れの意識として重要なのは「引き分け」の概念です。離れは単に手を放すのではなく、弓手と妻手が均等に開いていく動作です。これを窓を両手で開けるように左右に分かれていくイメージで練習すると効果的です。

よくある間違いとして、離れの瞬間に矢を的方向に向けようとして無意識に前離れになってしまうケースがあります。離れは力みやブレがなく、自然にスッと放すことが理想的です。余計な意識や力みが入ると、前離れの原因となります。

さらに、妻手の位置も重要です。会の状態で妻手が体より前に出すぎていると、前離れになりやすくなります。会で両肩を結ぶ線(肩線)がまっすぐになっているか確認し、妻手が適切な位置にあるよう調整しましょう。

前離れを直すには一定の時間がかかります。約1ヶ月程度、集中して練習することで改善が見られることが多いです。焦らず、毎回の練習で正しい離れを意識し続けることが大切です。

しかし、前離れが長年の癖になっていたり、原因が複合的だったりする場合は、熟練した指導者のアドバイスを受けることをお勧めします。専門家の目で見た具体的なフィードバックは、自分では気づかない問題点を発見する助けになります。

正しい離れの習得は弓道上達の鍵となる重要な要素です。前離れの問題を克服することで、矢はより安定した軌道で飛ぶようになり、的中率の向上につながるでしょう。

矢をまっすぐに飛ばす3つの基本テクニック

弓道において矢をまっすぐに飛ばすことは、高い的中率を実現するための基本中の基本です。特に初心者から中級者へステップアップする過程で、この技術の習得は不可欠となります。ここでは、矢をまっすぐに飛ばすための3つの基本テクニックについて解説します。

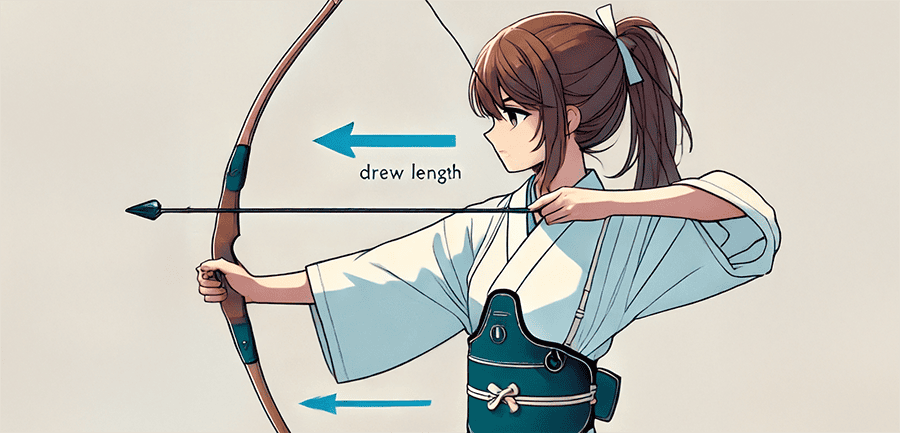

1つ目の基本テクニックは「矢の長さいっぱいに引く」ことです。矢をその長さいっぱいまで引くと、身体と矢の線が近くなり、姿勢のブレが少なくなります。また、十分に引くことで右手(妻手)が矢の線上をスムーズに通るようになり、矢はまっすぐに飛びやすくなります。

具体的な練習方法としては、まず口割(くわり)と胸弦の位置を確認します。矢と弦が口割の位置でしっかりとくっついているか、また胸弦で矢が体に近づきすぎていないかをチェックしましょう。

十分に引けているかどうかは、会の状態で矢が弓から的方向に出ている長さで判断できます。周囲の人に見てもらうか、鏡や動画で確認するとよいでしょう。

2つ目の基本テクニックは「手の内と角見を正しく機能させる」ことです。手の内とは弓を持つ左手の使い方で、特に親指の付け根で弓のやや右側を押す角見という技術が重要です。角見が効くことで、本来前に飛ぶはずの矢がまっすぐ飛ぶようになります。

手の内を正しく機能させるためには、まず弓を強く握りすぎないことが大切です。弓は親指と中指の輪の中に入れるイメージで持ち、手のひら全体で握るベタ押しは避けましょう。また、離れの瞬間まで手の内を緩めず、むしろ締めるようにすることで角見の効果が最大化します。

3つ目の基本テクニックは「離れで右肘と左拳が後ろに均等に開く」ことです。離れの瞬間、右肘は後方に、左手は前方に、それぞれ均等に開くようにします。これを窓を両手で開けるイメージで練習すると効果的です。

特に初心者は右拳をスムーズに離すことだけに集中するとよいでしょう。右手をスパッと後方に抜くようにすると、離れのスピードが上がり、結果的に左手も前に押されて、両手が均等に開きます。右手の離しが遅いと、矢は前に飛びやすくなるため注意が必要です。

これらの基本テクニックを実践する際に重要なのは、胴造り(体の姿勢)の安定です。足踏みでは両足先の線が的と一致するようにし、引き分けでは胴造りが崩れないよう意識します。左右にぶれる矢を修正するより、まずは上下に飛ぶ矢になるよう胴造りを安定させることから始めましょう。

また、これらのテクニックは一度の練習で完璧になるものではありません。日々の練習を通じて少しずつ感覚を掴み、体に染み込ませていくことが大切です。特に初心者は、手の内や妻手のひねりが完全に身につくまでに約3ヶ月程度かかることを心に留めておきましょう。

矢をまっすぐに飛ばす技術は、弓道上達の基礎となるものです。これらの基本テクニックを丁寧に習得することで、的中率は着実に向上していくでしょう。焦らず、基本に忠実な練習を続けることが、長期的な上達への近道となります。

弓道で矢が前に飛ぶ原因と対策のまとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 角見(親指付け根の押し)が効いていないと矢は前に飛ぶ

- 物見(狙い)が浅いと矢先が前を向き、矢所が前になる

- 弓手が弓に負けると前矢になりやすい

- 押しが弱く引きが強いバランスだと角見の効果が打ち消される

- 妻手のひねりが効いていないと弦がひねられず矢は前に逸れる

- 肩線が斜めにずれていると狙いが前を向き矢も前に飛ぶ

- 緩み離れすると正しい動作がすべて無効になり前矢の原因となる

- 初心者は弓の構造上、約3ヶ月程度は前矢が続くことが一般的

- 右利きの人は自然と妻手主導になりやすく前矢の傾向がある

- 強い弓に変えた直後は前矢になりやすい

- 篦じない(矢がねじれる現象)も前に飛ぶ原因となる

- 弓は窓を両手で開けるイメージで引き分けるのが理想的

- 初心者は一時的に的の後ろを狙う対策も有効

- 矢の長さいっぱいに引くと矢はまっすぐに飛びやすくなる

- 手の内と角見の習得には地道な素引き練習が効果的