弓道において「左利き」は珍しくありませんが、実際に競技に取り組もうとすると、いくつもの壁に直面することがあります。

特に弓道部に所属する左利きの学生にとっては、右射法が基本とされる環境での練習や指導に戸惑いを感じる場面も少なくありません。

弓の向きや構えが右利き前提であることに加えて、左利き目で狙うことによる照準のズレなど、細かな違いが技術習得に影響します。

また、使用する道具に関しても、かけや胸当てといった装備は右射法用に設計されていることが多く、左射法に対応したアイテムは限られています。

このような環境下では、「左利きはダメなのか」と悩んだり、「矯正すべきかどうか」といった判断に迫られることもあるでしょう。

一方で、左利きには有利とされる場面もあり、決して不利な点ばかりではありません。有利・不利の議論を正しく理解し、差別や誤解に流されず、自分に合った練習方法や道具を見つけていくことが、継続的な上達につながります。

本記事では、弓道における左利きの選手が直面する課題や、その乗り越え方について詳しく解説します。

- 弓道における左利きの有利・不利の実情

- 左利き目が狙いに及ぼす影響と対策

- 左射法が制限される文化的背景

- 左利き向けの道具や練習方法の選び方

弓道で左利きは不利なのか?現状と課題

左利き目が狙いに与える影響とは

弓道において「利き目」は、的を正確に狙う上で非常に重要な要素となります。左利きの人は、利き目が左である場合が多く、それが狙い方に大きく影響することがあります。

一般的に、弓道は右射法(右手で弦を引き、左手で弓を持つ)で指導・実施されるため、右目で的を見ることが前提とされたフォームになっています。しかし、左利きで左目が利き目の場合、右射法で構えると、利き目ではなく非利き目である右目で的を捉えることになり、照準にズレが生じる可能性があります。

例えば、右射法で構えた場合に左目が主導してしまうと、矢が本来の軌道よりも右に外れやすくなる傾向があります。これは、照準ラインが自然に斜めにズレてしまうためで、特に初心者の段階では「なぜか矢が外れる」と感じて悩む原因にもなります。

このような場合の対策としては、片目を閉じる方法、またはアイパッチやブラインダーといった視界補助ツールを使用して視線を強制的にコントロールすることが挙げられます。

ただし、この方法は選手の集中力や姿勢に影響するため、無理に取り入れるのではなく、あくまで個人の習熟度や感覚に合わせて調整することが求められます。

このように、利き目と射法が一致していない場合は、照準精度に大きな差が出ることがあるため、フォームの見直しや視覚サポートの工夫が必要です。

弓道で左利きは有利それとも不利?科学と実戦から検証

左利きが弓道で有利か不利かという問題は、単純な二択では語りきれません。実際には、競技の性質や文化的背景、さらには脳の働きや学習メカニズムにまで関係しています。

一部のスポーツでは、左利き選手が不意を突けるという理由で有利とされています。野球や卓球などの対人競技では、右利きが大多数であるために左利きが珍しく、対応しづらいという心理的効果が働きます。

しかし、弓道は対人戦ではなく、あくまで「的」に向けて正確に射ることが求められる競技であるため、左利きの有利・不利は状況により異なります。

運動学習の観点から見ても、右利き文化の中で育った左利きの人は、幼少期から右手の使用を強いられる場面が多く、両手の動作に慣れているケースもあります。このような背景を持つ人は、弓道の右射法に適応しやすい可能性があります。

一方で、科学的に見ると、左利きは右脳が優位な人が多く、空間認識や感覚的な動きに長けている傾向があります。これが弓道において「伸び合い」や「的の感覚」といった技術面にプラスの影響を与えることもあります。

ただし、現状の弓道では左射法が認められていないケースが多く、形式や所作において右射法が基本となっています。これにより、道具の設計や指導方法も右利き前提で構築されており、左利きの選手には不自由が生じやすいのが実情です。

このように、左利きが弓道で有利になる可能性は技術的には存在しますが、文化的・制度的な制約により、それを発揮しづらい現実があります。対応策としては、利き手や利き目に応じた個別の指導や練習環境の見直しが求められます。

弓道部の左利きの壁と誤解:現場で起きていること

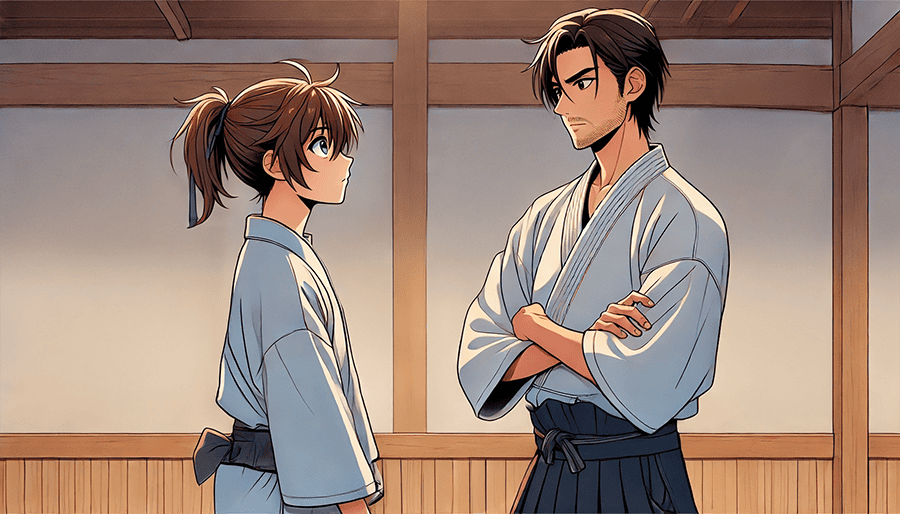

弓道部における左利きの選手は、入部当初から見えにくい壁に直面することがあります。特に「右射法が当然」という空気の中で、自分が少数派であることを自覚せざるを得ない場面が多くあります。

そもそも弓道は、伝統的に右手で弦を引く「右射法」が標準とされており、左射法を採用している道場や学校は非常に少数です。このため、左利きの人でも右射法を習得することが暗黙の前提となっています。

指導者の中には「左利きでも右射法に慣れるべき」という価値観を持つ方も多く、左利きであることを伝えるだけで戸惑われたり、軽く流されてしまうこともあります。

実際には、身体に特別な事情がない限り左射法を認めないという文化が根強く残っている現場もあります。その背景には、礼法上の都合(上座に背を向けない配置)や、団体演武での統一感、安全性への配慮など、複合的な理由があります。

ただ、それらのルールが「左利き=不適切」と誤解されることも少なくありません。

こうした誤解によって、左利きの選手が自信を失いかけたり、練習意欲を削がれてしまうことがあります。誰もが同じ型を目指す弓道だからこそ、「型の強制」が個性の排除につながってしまうケースもあるのです。

しかし、全ての弓道部がこうした対応というわけではなく、近年では個人の利き手・利き目に応じた柔軟な指導を導入する学校も増えつつあります。

まずは「左利きだから問題があるのではなく、今のルールが完全には対応しきれていないだけ」と理解することが第一歩です。そして、指導者と丁寧に相談しながら、自分に合った練習方法や役割を見つけていくことが重要です。

このように、弓道部で左利きが直面する壁は、個人の問題ではなく、制度や文化の問題であることが多いため、誤解を解く対話と環境整備が求められています。

弓道で左利きでも安心の道具と練習法

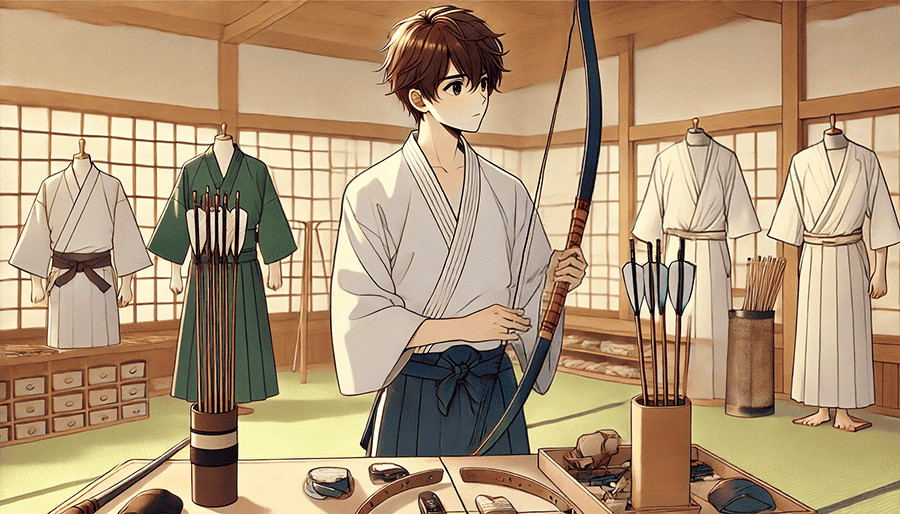

左利きのためのかけ(弽)や胸当てなど道具選び完全ガイド

左利きの選手にとって、弓道用具の選び方は非常に重要です。なぜなら、一般的に市販されている道具の多くは右射法用に作られており、そのままでは使いにくかったり、無理な動作につながる可能性があるからです。

かけ(弽)はその代表例です。通常のかけは右手で弦を引く前提で作られており、左利きで左射法を希望する場合には「左用かけ」が必要になります。

しかし、左用のかけは流通量が極めて少なく、専門店での取り寄せ対応になることもあります。初めて道具を揃える際には、店舗や指導者に相談し、左用が存在するかを必ず確認しておきましょう。

また、胸当てについても注意が必要です。右射法であれば、右胸側に当てる設計ですが、左射法の場合はその反対になります。誤った側に装着すると矢が胸に当たりやすくなり、技術の習得に悪影響を及ぼすことがあります。

胸当ては左右が選べる製品も増えてきていますが、基本的に右利き前提の設計が多いため、向きの調整が可能なタイプを選ぶと安心です。

さらに、弓そのものも右射法用が基本です。左射法に対応した弓は非常に少なく、作りが左右反転されているため、購入時には注意が必要です。特注対応や専門業者への相談を通じて、自分の身体に合ったものを用意することが大切です。

こうしてみると、左利きにとっての道具選びはハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、最近では少数ながら左射法の需要に応える道具も出てきており、情報を集めながら丁寧に選べば、快適な練習環境を整えることは十分に可能です。

このように、左利きの選手が弓道を続けていくためには、道具に関する正しい知識と、対応可能な環境を知ることが大きな力になります。無理に右利き用を使わず、自分に合った装備を整えることで、より安定した射技の習得につながっていきます。

左利きだからダメと言われる理由と対処法

弓道において、左利きであることを理由に「ダメ」と言われる場面は、今でも一部の現場で存在しています。ただし、これは身体能力の問題ではなく、文化的背景や運営上の制約によるものです。

まず理解しておきたいのは、弓道の基本となる「右射法」は日本古来の礼法に基づいているという点です。右射法では、射場で背中を上座に向けない動作や、団体での演武時に動作が揃いやすいという利点があり、長い間その型が受け継がれてきました。

このため、「右で引くこと」が常識のようになっており、左射法に対する理解が乏しいまま「それはダメ」とされてしまうことがあります。

また、試合や昇段審査においては、右射法前提での審査基準が多く、左射法に対応していないケースも見られます。このため、指導者や上級者の中には「左利きでも右で引けるようにならないと不利だ」とアドバイスする人がいるのです。

このような風潮に対して、まず個人ができることは、利き手にこだわるだけでなく、利き目や体のバランスを含めたトータルな視点で「どちらの射法が自分に合うか」を見極めることです。

そして、練習初期の段階で右射法に慣れることに取り組むか、もしくは左射法を希望する理由や身体的な制約がある場合は、指導者と丁寧に対話し、理解を得る努力も必要になります。

実際、道場や学校によっては柔軟に対応しているところもあり、「左利きだから弓道はできない」という時代ではありません。

大切なのは、形式や前例に流されず、自分にとって安全かつ効果的な射法を探すことです。否定的な言葉に傷つくのではなく、それをきっかけに自分の射を深く理解する姿勢が求められます。

矯正は必要?左利き選手の判断基準

左利きの選手が弓道を始める際、「右射法に矯正すべきかどうか」は大きな悩みの一つです。結論から言えば、矯正が絶対に必要というわけではなく、個人の目的や状況によって判断が分かれます。

現在の弓道界では、右射法が標準であるため、段位審査や試合への出場を見据える場合は、右射法での習得が現実的には有利です。そのため、多くの左利き選手が、初めから右射法での練習を始めています。

特に初心者の場合、まだ射法が身についていない状態であれば、右射法を一から学ぶことにさほど大きな違和感を感じないこともあります。

一方で、矯正によってストレスや体の違和感を強く感じるケースも存在します。特に利き目が左の場合、右射法とのズレが発生しやすく、狙いや引き分けに影響することがあります。このような場合には、無理に矯正を進めるよりも、左射法での指導が可能な道場や、個別対応を検討することが望ましいです。

矯正すべきかどうかを判断する上での基準としては、以下のような点が参考になります:

・弓道をどの程度本格的に続けたいか(競技志向か趣味か)

・体の動きや利き目との整合性がとれているか

・右射法を試してみて大きな違和感があるかどうか

・所属道場や指導者の方針が柔軟か

これらの観点を踏まえたうえで、自分の体に無理のない射法を選ぶことが、長く続けるための鍵になります。初期の段階でじっくりと試行錯誤を行い、自分にとって最適な選択をすることが大切です。たとえ矯正が必要とされても、段階的に取り組むことで自然と慣れるケースも多く見られます。

弓道で左利きの技術向上のための練習法

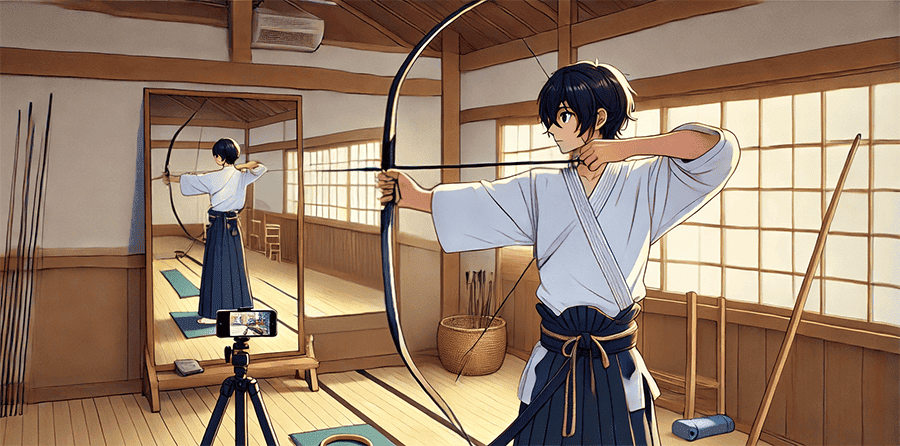

左利きの選手が弓道で安定した技術を身につけるためには、自分の身体の特性に合わせた練習方法を取り入れることが重要です。

特に利き手や利き目の違いにより、基本動作に微妙なズレや違和感を感じる場面があるため、一般的な指導内容をそのまま当てはめるだけでは十分な効果を得られないことがあります。

まず意識したいのが、鏡を使ったフォームチェックです。通常の右射法を見本としながら、自分の動きを鏡越しに観察することで、左右反転の動作を視覚的に確認できます。これは、左射法で練習する選手にとって、正確な型を身につける上で効果的な方法です。

さらに、動画撮影による自己分析も有効です。特に引き分けや離れのタイミングでは、自分では気づきにくい左右差や姿勢の崩れが起きやすいため、客観的に動きを確認し、修正点を見つける手段として活用できます。繰り返し映像を見返すことで、無意識のクセを自覚できるようになります。

また、筋力のバランスを整えるトレーニングも大切です。左利きの選手は、左手に力が入りやすく、右手が不安定になるケースが多いため、体幹や肩甲骨まわりの筋肉を左右均等に鍛えることが、フォームの安定に直結します。

特に弓を持つ側の腕や背中の柔軟性を高めることで、引き分けから離れまでの流れがスムーズになります。

さらに、指導者に自分の特性を正直に伝えることも忘れてはなりません。左利きであることや利き目の情報を共有することで、適切なフィードバックや練習メニューの調整がしやすくなります。一人で抱え込まず、理解ある指導者と相談しながら進める姿勢が、確実な上達へとつながります。

このように、左利きの選手は自分の動作特性を丁寧に把握し、それに合わせたトレーニングや確認方法を取り入れることで、無理なく着実に技術を高めていくことができます。フォームの正確さと心身のバランスを重視した練習が、安定した射に結びついていきます。

弓道で左利きに関する特性と現状のまとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 弓道は右射法が基本で左利きに対応していない場合が多い

- 左利き目の人は照準時にズレが生じやすい

- 利き目と射法の不一致は命中精度に影響する

- 片目を閉じるかアイパッチを使う方法もある

- 左射法は礼法や運営上の理由で制限されている

- 初心者が左目主導で右射法を取ると矢が右に外れやすい

- 弓道では対人戦がないため左利きの有利性は限定的

- 脳科学的には左利きは空間認識能力に優れている傾向がある

- 運動学習の転移により左射法が右射法の矯正に役立つことがある

- 中国の弓術書にも左射法の活用例が見られる

- 弓道では文化継承の観点から右射法が重視されている

- 左射法を許可するかどうかは道場や指導者により異なる

- 左利きは道具の選択肢が限られているため慎重な選定が必要

- 弓道における利き目の指導法は改善の余地がある