弓道に真剣に取り組むなかで、「自分の的中率はどのくらいが普通なのか?」「弓道 的中率 平均って実際どれくらい?」と疑問を持つ人は多いはずです。

特に、弓道を始めたばかりの初心者や、弓道1年目の人、高校生でインターハイや全国大会を目指している選手にとって、的中率は実力を示す重要な指標となります。

この記事では、5割・6割・7割といった一般的な的中率のレベル感や、何中からすごいと評価されるのかについて詳しく解説していきます。

また、的中率の計算方法、よくある「的中率が安定しない」悩みへの対応、さらには9割を目指すための具体的な改善方法にも触れていきます。

さらに、的中率を記録・管理するのに便利なアプリや、数値を上げるための練習法も紹介していくので、今後の練習や試合での成果をより確かなものにしたい方はぜひ参考にしてください。

あなたの現在地を知り、目標に向かうための確かな一歩となる情報をお届けします。

- 弓道の的中率平均から見る高校生の実力とは

- 弓道における大会成績と的中率平均との関係を解説

- 弓道で的中率が平均60%台の課題と対策

- 弓道経験者の的中率が平均を超えるための意識改革

- 弓道をする上で的中率平均の壁を越える方法

弓道の的中率における平均の目安と実力評価

初心者〜1年目の的中率と成長の目安

弓道を始めたばかりの方にとって、的中率の目安は気になるポイントです。特に1年目は、上達しているのかどうか判断しづらい時期でもあります。ここでは、初心者から1年目までに期待される的中率と、その推移について解説します。

まず、入門から半年ほどの間は的中率20〜30%程度で推移することが一般的です。週に2〜3回、部活動や道場で練習を重ねている場合でも、最初は的に中てることよりも正しい射法八節(しゃほうはっせつ)を習得する段階だからです。したがって、的中率はあまり高くなくても焦る必要はありません。

一方で、1年が経過する頃には安定して40〜60%程度の的中率を記録する人が増えてきます。週に3〜5回の練習を継続し、射型が定着し始めると、的に中てる感覚も磨かれてくるためです。特に、弓道部などで定期的に指導を受けている場合は、この成長速度が顕著です。

注意点としては、的中率の数値に一喜一憂しすぎないことです。この段階では、あくまで正しい動作を安定して再現できることの方が重要です。間違ったフォームで的中率を上げても、後々修正に時間がかかってしまいます。

このように、初心者から1年目は的中率そのものよりも、射の質を意識して練習を積み重ねることが、結果的に的中率の向上につながります。

的中率5割〜7割のレベル感を正しく知る

弓道に取り組んでしばらく経つと、自分の的中率がどの水準にあるのか気になってくる方も多いはずです。特に5割から7割という範囲は、多くの弓道人が直面する「中級者の壁」とも言えるゾーンです。

この的中率帯は、基礎がある程度身に付き、フォームが安定してきたことを示します。例えば、月間の平均的中率が60%を超えるようであれば、練習を重ねてきた成果が見え始めているといえます。また、7割を安定して超える選手は、部内での上位層に位置することが多く、県大会などの選抜にも選ばれる可能性が出てきます。

ただし、このレベルでも油断はできません。5割台では「当たる時は当たるが、外れるときは続く」という不安定さが残る場合があります。また、7割に届かない理由としては、射型のわずかなブレや、精神面の波が影響していることもあります。

このゾーンにいる人が意識したいのは「再現性のある射」を増やすことです。1本だけ良い射があっても意味がありません。4本中3本を安定して中てるには、毎回同じ手順・同じ力加減で射ることが求められます。

いずれにしても、5割〜7割は「成長を実感できるが、さらに上を目指すための土台作り」が必要な段階です。課題を明確にし、一つひとつ改善していくことが的中率の安定化と上昇につながります。

的中率が何中から「すごい」と言えるのか?

弓道に取り組んでいると、「何中すればすごいと言われるのか?」という疑問を持つ人は少なくありません。周囲と比べて自分の的中が評価に値するものなのかを知りたいと感じるのは自然なことです。

まず、的中率で「すごい」と見なされる基準は、練習環境や所属するレベルによって異なります。ただ、一般的に部活動や地域の道場に所属しているレベルで考えると、的中率8割(80%)を安定して記録できる選手は高い評価を受けます。

例えば、1立ち4本×4回の計16本で13中〜14中以上の結果を安定して出せると、周囲から実力者として認識されるケースが多くなります。

これに対し、5割〜6割程度では「平均的」と評価される傾向にあります。ただし、これは決して悪いことではなく、多くの中高生や一般弓道人がその水準にあり、そこからの積み上げが競技力向上の鍵になります。

注意点として、「一度だけ高い的中を出す」のではなく、「どの状況でも安定して出せる」ことが重要です。例えば、大会本番や緊張の中でも7〜8割を維持できるようになると、その実力は本物といえるでしょう。

このように、「すごい」と言われる的中率は単に数値が高いことだけではなく、安定性と場面対応力を兼ね備えているかどうかが評価のポイントになります。

高校生・インターハイ選手の的中率とは

高校弓道における競技力の指標として、的中率は非常にわかりやすい指標の一つです。特にインターハイ出場者などの強豪選手がどれくらいの的中率を記録しているのかは、多くの高校生にとって関心の高いテーマです。

実際、インターハイ出場校の代表選手になると、試合での的中率が8割〜9割に達することも珍しくありません。たとえば、団体戦で20射中17〜18中を記録する選手が主力メンバーとして活躍していることもあります。また、個人戦では、全射皆中(全ての矢が的中)を達成する選手も複数見られます。

一方で、地区予選レベルでは6〜7割が標準的なラインです。この層では、安定して7割前後の的中を出せるかどうかが、団体の中核を担う選手か、補欠に留まるかの分かれ道となります。つまり、7割を安定させることが、インターハイを目指す第一歩になります。

注意しておきたいのは、的中率の数値だけで選手の実力をすべて測れるわけではないという点です。強豪校では、精神面や試合の流れを読む力も重視されるため、単なる記録だけでは選ばれないケースも存在します。

それでもなお、高校生にとってインターハイレベルを目指すには、練習で8割、本番で7割以上の的中を安定して出せるようにすることが、一つの明確な目標となるでしょう。

全国大会選手や9割超えの的中率を解説

弓道において、的中率が9割を超えるというのは極めて高い水準であり、全国大会に出場するような上級者に見られる特徴です。このレベルに達するためには、技術・精神面・環境すべてが整っている必要があります。

全国大会に出場する選手の中には、本番の試合でも20射中18中や19中を安定して記録する人がいます。これは的中率にすると90%〜95%に相当し、特に個人戦上位に入る選手のほとんどがこの水準です。

また、予選から決勝まで複数回の立ちを通して、常に高的中を維持する必要があるため、射の再現性が非常に高くなければなりません。

一方で、9割以上を継続して出すためには、ただ技術を磨くだけでは足りません。大会ごとのプレッシャーや環境変化にも左右されず、常に同じ感覚で射る能力が必要です。そのため、多くの選手は試合を想定した練習や、集中力を維持するためのメンタルトレーニングにも取り組んでいます。

もちろん、これほど高い的中率を目指すには、それ相応の練習量と長期的な努力が欠かせません。一般的な練習では到底到達できる数値ではなく、日々の射を細かく分析し、フォームの修正や矢どころの確認なども徹底して行う必要があります。

全国レベルの選手は、決して「毎回完璧に中てている」わけではありません。しかし、ミスを最小限に抑え、安定した状態で自分の射を出し切る力を持っているのです。9割超えという的中率は、まさにその結果として表れているものだといえるでしょう。

弓道で的中率の平均を把握し改善につなげる方法

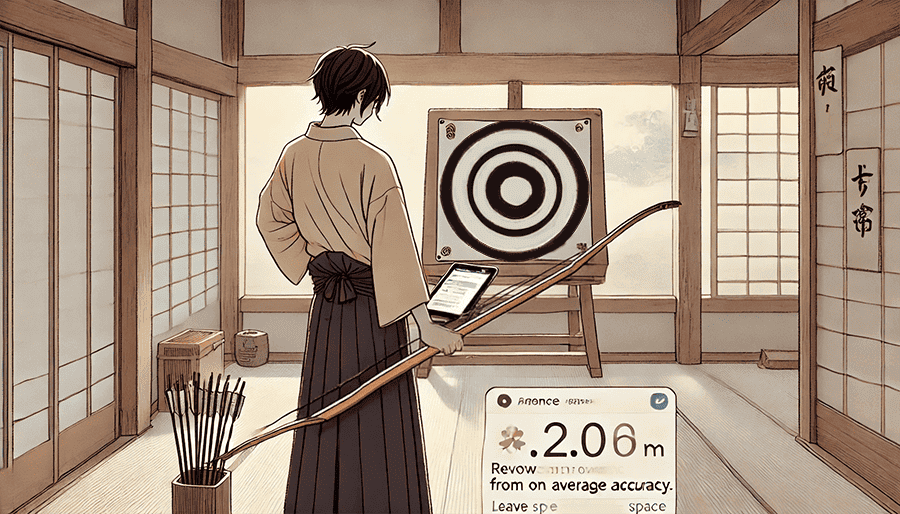

的中率の正しい計算方法と記録管理

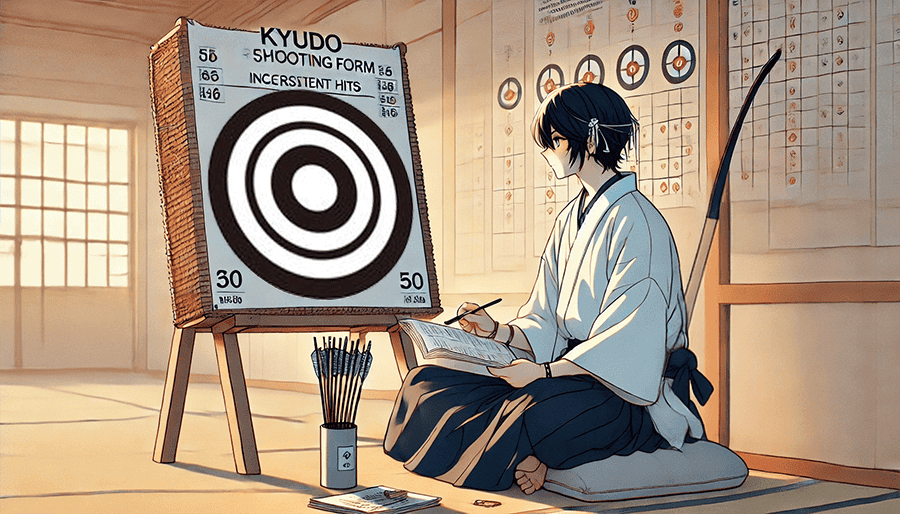

弓道で自分の実力を把握するうえで、的中率の計算とその記録は非常に重要です。練習や試合の成果を正しく数値化し、それを継続的に確認することが上達の基盤となります。

的中率の計算はとてもシンプルです。例えば、20本中15本が的に当たった場合、「15 ÷ 20 × 100 = 75%」となり、この75%がその日の的中率になります。常に「的中本数 ÷ 総射数 × 100」の式で計算することで、どの程度当てているのかを客観的に把握できます。

これを紙に記録しても構いませんが、スマートフォンのメモや表計算アプリ、弓道専用の記録アプリを活用するとより便利です。特に週ごとの平均や月単位での推移を確認できるようにすると、成長具合が視覚的にわかり、モチベーションの維持にもつながります。

ただし、記録ばかりにこだわると、数値にとらわれて射が乱れることもあります。数字はあくまで「振り返りの材料」であり、的中率を上げることが目的ではなく、良い射を安定させるための手段であることを忘れてはいけません。

このように、的中率を正しく計算し記録していくことで、自分の調子や傾向が見えてきます。結果として、課題の早期発見や技術改善にもつながるため、定期的な記録習慣を身につけておくことが非常に有効です。

的中率を記録・分析できるおすすめアプリ

弓道の上達を目指すうえで、日々の的中率を正確に記録し、その推移を分析することは非常に有効です。そこで活用したいのが、スマートフォンで使える記録アプリです。アプリを使えば、紙に書くよりも手軽に管理ができ、過去データをすぐに確認できる点が大きな利点です。

中でも「弓道ノート(iOS/Android)」は、的中数や本数、練習メモを記録できるアプリとして広く利用されています。1立ちごとの的中率だけでなく、週単位・月単位で平均を出す機能もあり、長期的な傾向を視覚的に把握しやすくなっています。また、射ごとの気づきや調子の変化をメモする機能も付いており、再現性のある射を作るヒントにもなります。

一方で、入力に慣れるまでは手間に感じる場合もあります。練習後にまとめて記録しようとすると内容を忘れてしまうこともあるため、できるだけ立ち終わるごとに簡単に記録する習慣をつけると、活用しやすくなります。

こうして記録を蓄積していくと、的中率の変動だけでなく「いつ」「どのような射」で調子が良かったのか、逆に悪かった原因は何かを可視化できます。単純な数値だけでなく、フォームや精神面の変化と合わせて記録することで、今後の練習や試合に活かす材料が増えていくはずです。

的中率が安定しない原因を徹底解説

弓道において「今日は当たったのに、昨日は全然ダメだった」というように、的中率が安定しないと感じることは珍しくありません。この波をなくすことは、技術向上の大きな課題の一つです。

まず最も多い原因は、射の再現性が低いことです。これは、構えや引き分け、離れなどの動作が毎回微妙に異なっているために起こります。フォームの一貫性がないと、同じように見えても矢の飛び方にズレが生じ、結果として的中が不安定になります。

次に挙げられるのが、精神的な状態の変化です。集中力の持続が難しかったり、的中を意識しすぎて力んでしまったりすると、無意識に体の動きが変わってしまいます。とくに試合や審査のような緊張する場面では、普段通りの射ができなくなることも少なくありません。

また、弓力や弦の張り具合などの用具面、射場の気温や風といった外的要因も影響します。例えば、冬場の寒さで体がこわばってしまうと、離れが遅れて的から外れることもあります。

これを改善するには、まず自分の射を客観的に見直すことが必要です。動画を撮ってフォームを確認したり、記録を取って調子の波を数値化したりすることで、原因を特定しやすくなります。さらに、基本動作の見直しや、一定のリズムで射つ練習を重ねることも、安定した的中に近づく方法の一つです。

このように、的中率の不安定さにはさまざまな要素が関係しています。一つひとつを丁寧に検証していくことで、徐々に射が安定し、自信を持って立てるようになっていくでしょう。

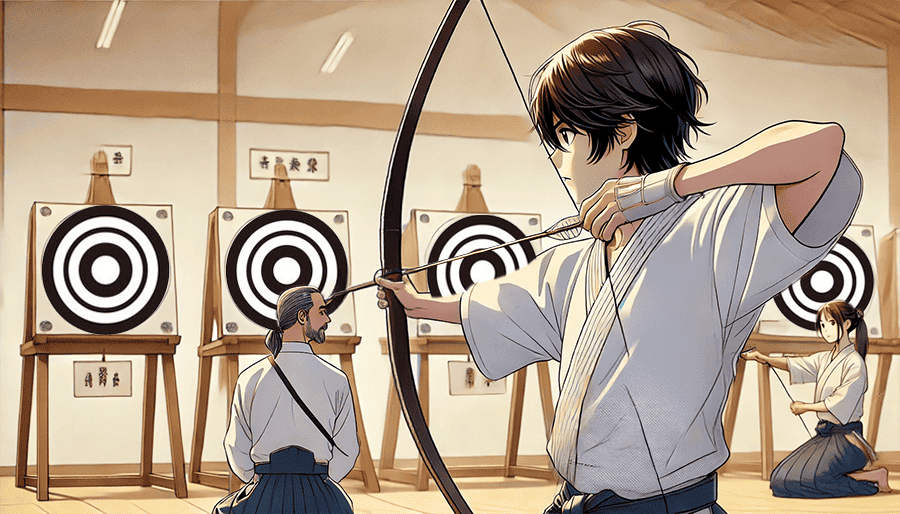

的中率を上げるための効果的トレーニング

弓道で的中率を上げるためには、ただ矢を多く射るだけでは足りません。大切なのは、射の質を意識した反復練習と、課題に応じた工夫を取り入れることです。ここでは、特に効果的とされる3つのトレーニング方法を紹介します。

まず1つ目は、巻藁射を活用した基礎の見直しです。的を狙わず射型だけに集中できる巻藁では、離れの瞬間の力の伝わり方や、会の持ち方のクセが明確になります。この練習では、1本ごとに自分の射を言語化する習慣を取り入れると、再現性のある射が身につきやすくなります。

次に、四つ矢(よつや)を1立ちとして、1本ずつ目的を変えて射つ練習も効果的です。例えば、1本目は「射型の確認」、2本目は「狙いの安定」、3本目は「集中力の持続」、4本目は「平常心での離れ」を意識するというように、それぞれの矢に意図を持たせることで、試合に近い形で練習できます。

もう一つ、実戦を想定した模擬試合形式の練習もおすすめです。緊張感のある場で射つことで、自分の弱点や緊張時のクセに気づくことができます。特に、記録を取りながら定期的に行うことで、的中率の向上だけでなく安定感のある射にもつながります。

ただし、これらのトレーニングも「やりっぱなし」にしては意味がありません。練習の後には必ず振り返りを行い、次に生かす意識を持つことで、的中率の改善は加速していきます。

的中率を安定させるフォームと意識改善法

的中率が一定に保てないと感じるとき、多くの場合はフォームのわずかな乱れや、意識の使い方に原因があります。安定して中てられる射を作るためには、正しいフォームを維持することと、射の流れに集中する意識が重要です。

フォームの面で特に見直したいのが、「打起しから会までの流れ」です。この区間が乱れていると、離れの瞬間に不安定さが生まれます。

例えば、打起しで肩が上がってしまう、会の位置が毎回違う、といった小さな差が、結果に大きく影響します。まずは毎回同じリズム、同じ高さ、同じ引き分けを繰り返す練習から始めましょう。

また、会で長く粘りすぎるのも、安定を欠く原因になります。会は長ければよいわけではなく、「自分の中で力が最も充実している状態」を見極め、そこで自然に離れることが重要です。この感覚を身につけるには、射ごとに「どの感覚のときに的中したか」を丁寧に記録し、自分なりの基準を見つけていく作業が欠かせません。

意識面では、「中てたい」という気持ちが強くなるほど射が崩れる傾向があります。これは離れのタイミングに影響を与え、無意識の力みを生み出すからです。そのため、「中てること」よりも「正しい射をすること」に集中する意識の切り替えが必要です。

このように、フォームと意識は密接に関わっています。どちらか一方だけを改善しても的中率の安定は得られません。常に自分の射を見直し、小さな変化を丁寧に調整することが、ブレの少ない射につながっていくのです。

精神面と集中力の維持による的中率の向上

弓道における的中率の向上には、技術面だけでなく精神的な安定と集中力の維持が大きく関わってきます。特に試合や審査などの緊張する場面では、普段通りに射つことが難しくなり、思うような結果が出せないことも少なくありません。

まず大切なのは、「今、目の前の1本に集中する」意識を持つことです。試合中は次の矢や過去の結果を気にしてしまいがちですが、それが意識の分散につながり、離れのタイミングが狂ってしまいます。1本ごとに区切りをつけ、過去や未来ではなく「今の射」に集中する練習を積みましょう。

また、呼吸を整えることも集中力の維持に有効です。射位に立つ前に深く息を吐き、ゆっくり吸うことで緊張を和らげ、体と心を整えることができます。日頃から「呼吸と動作を連動させる」意識を持って射つことが、精神面の安定につながります。

さらに、集中力は長時間持続させるものではなく、必要な瞬間にピークを持ってくることが大切です。例えば、会に入った瞬間から離れまでのわずかな数秒に意識を最大限集中させることで、的中の精度が高まります。漫然とした集中ではなく、短く鋭い集中を心がけることが有効です。

精神的に不安定なときは、「中てなければならない」というプレッシャーが射に表れます。こうしたときは、あえて「的中ではなく、正しい射を目指す」ことに意識を切り替えることで、結果として良い矢が出るケースも多くあります。

このように、精神面と集中力は射の質を左右する重要な要素です。日々の練習で「どのような意識状態のときに中っていたか」を記録することも、自分に合った集中の形を見つける助けになります。

的中率が上がらないときのチェックポイント

的中率が思うように上がらないと感じたとき、やみくもに練習量を増やしても効果が出ないことがあります。そのようなときこそ、一度立ち止まって自分の射を分析し、どこに課題があるのかを明確にすることが大切です。

最初に確認したいのが、「フォームの一貫性」です。射ごとに手の内や引き分けの角度、会の長さが微妙に変わっていると、どれだけ狙いが正しくても的中しません。動画を撮ってフォームを確認したり、経験者にチェックしてもらうと、見落としていたズレが見つかることがあります。

次に注目したいのは、「射ごとの意識の違い」です。最初の1本だけ気合を入れていて、2本目以降は流れで射っているということはないでしょうか?矢ごとに意識の質が変わると、動作にも影響が出ます。すべての矢に同じ意識で臨むことが、的中率の安定につながります。

前述の通り、精神面の影響も見逃せません。「中てたい」という気持ちが強すぎると力みが生まれ、特に離れの動作が不自然になってしまいます。このようなときは、「矢が当たるかどうか」ではなく、「良い射をすること」を目的に切り替えると、無駄な力みが抜けやすくなります。

最後に、練習の記録を見返すことも有効です。いつ、どのような条件のときに的中率が高かったかを確認すれば、自分に合った練習環境や射の感覚を再発見できる場合があります。

このように、的中率が伸び悩んだときには、自分の射をさまざまな角度から見直してみることが重要です。問題が明確になれば、改善のための一歩も自然と見えてくるでしょう。

弓道の的中率平均に関する総括と実態まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 一般的な高校生の的中率平均は60〜70%程度

- 上位大会出場者は80%以上の的中率が求められる傾向

- 的中率は安定性の有無で大きく印象が異なる

- 普段の練習では的中率が高くても大会で下がるケースが多い

- 的中率は技術的発見の有無によって向上が見られる

- 弓道歴1年未満で60%を超えるケースは少数派

- 大会成績と普段の的中率に乖離が出やすい

- 突発的に的中率が跳ね上がることがあるが継続性は別問題

- 安定しない的中率は射の再現性不足が主な原因

- メンタル面に問題がない選手でも的中に波が出る

- 射法の理解度が的中率の上下に直結している

- 指導者の一言が的中率向上のきっかけになることがある

- 的中率は「どのように射っているか」を常に意識する姿勢で変わる

- 四つ矢ごとの傾向を分析すると的中率向上に役立つ

- 練習の質より「射ごとの目的意識」が成績に強く影響する