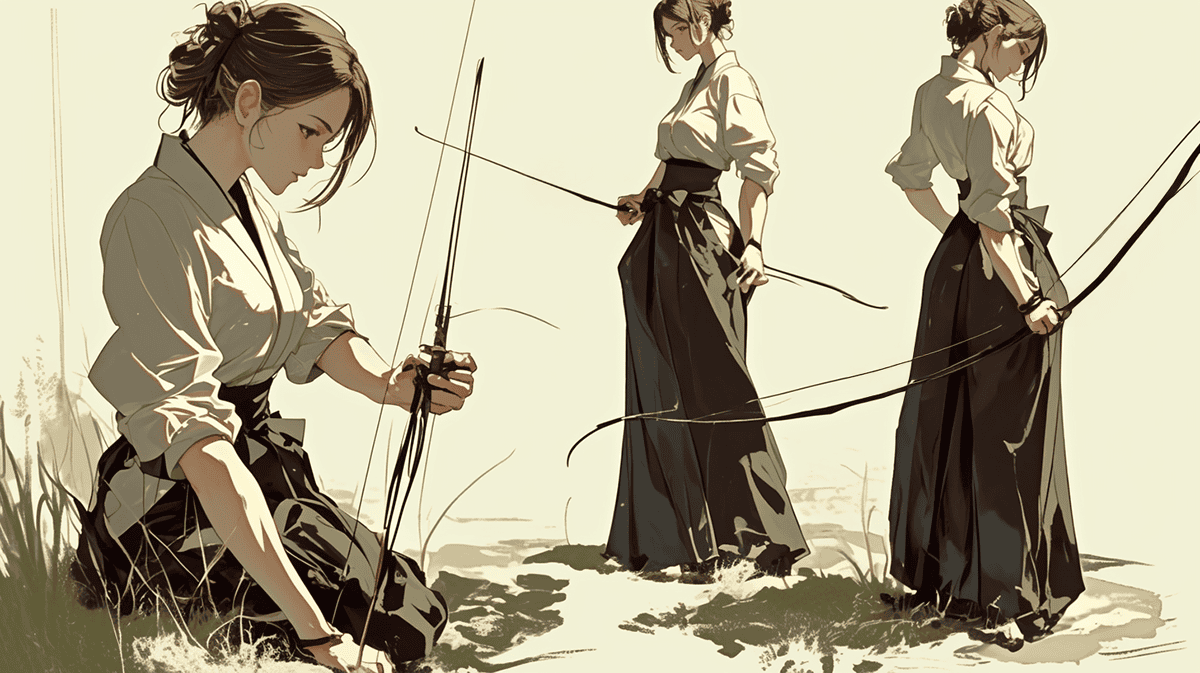

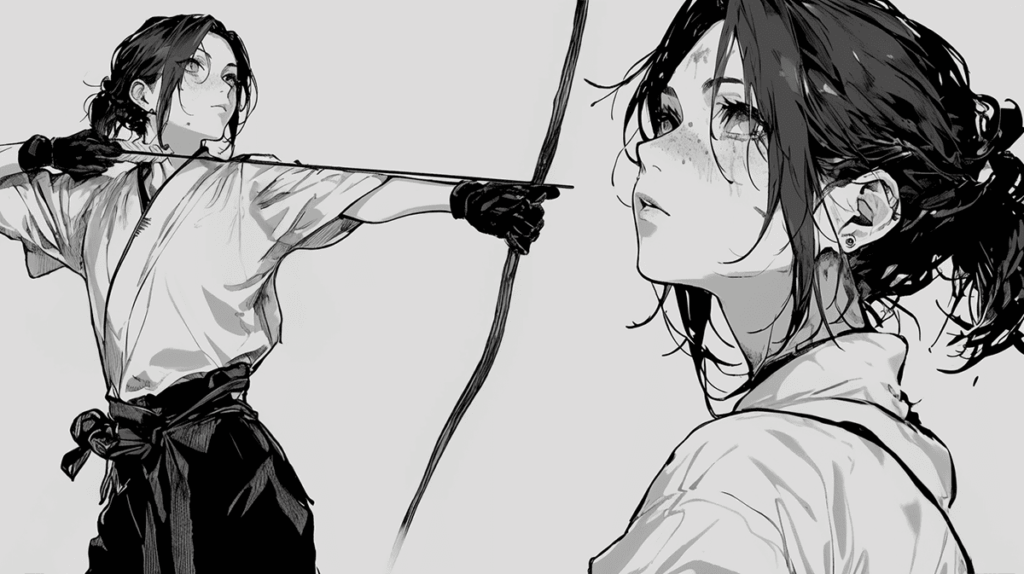

弓道を始めようと思ったとき、まず気になるのが「弓道の服装」ではないでしょうか。練習を始める段階から、どのような弓道衣を用意すればよいのか、男女で違いがあるのかなど、多くの疑問を持つ方が少なくありません。特に女性の場合はサイズや形状の合うものを選ぶのが難しく、男子とどう違うのか、女子でかわいい服装は練習に使えるのか、といった声もよく聞かれます。

この記事では、弓道衣の基本構成や正しい着方、名前の記入方法までを丁寧に解説します。男・女それぞれの服装の特徴や、審査時に注意すべきポイント、普段の練習に適した服装の選び方など、初心者が押さえておきたい内容をまとめています。弓道の服装についての理解を深め、自信を持って道場に立てるよう、ぜひ参考にしてみてください。

- 弓道衣の基本構成とそれぞれの役割

- 男女で異なる服装の特徴と選び方の違い

- 練習や審査に適した服装と注意点

- 正しい着方やマナー、名前の記入方法

弓道における服装の選び方と基本知識を徹底解説

弓道衣とは?基本とその構成

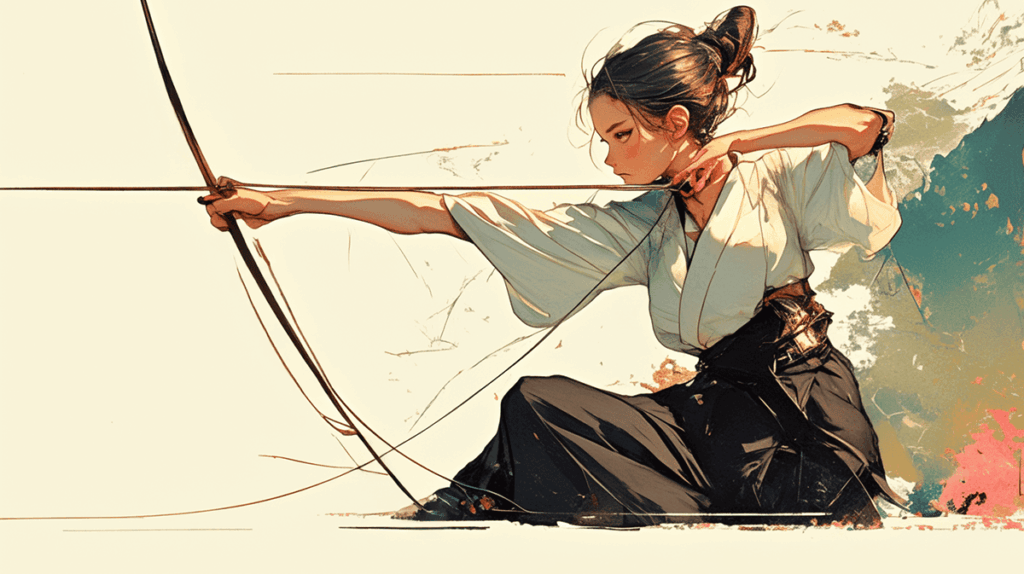

弓道衣とは、弓道の稽古や審査、競技などで着用される伝統的な服装のことを指します。基本的には、上衣(じょうい)、袴(はかま)、帯(おび)、足袋(たび)で構成されており、必要に応じて胸当てなども加わります。

本来、弓道は和服で行われていましたが、現在ではより動きやすく簡素化された「弓道衣」が一般的に使われています。この服装は、動きや所作の美しさを引き立てるだけでなく、射法八節などの一連の動作を正確に行うためにも重要な役割を果たしています。

各構成要素について、以下の通り整理できます。

| アイテム | 説明 | 注意点 |

|---|---|---|

| 上衣 | 白い筒袖の道着で、通気性や動きやすさが重視されます。 | 脇の構造が性別によって異なります。 |

| 袴 | 黒や紺の馬乗袴が基本です。 | 審査では無地が基本。女性は背板のないものが推奨されます。 |

| 帯 | 主に角帯を使用します。 | 練習用は綿、審査用には正絹も使われます。 |

| 足袋 | 白い滑りやすい素材が望ましいです。 | 所作のしやすさに関わるため試着が重要です。 |

| 胸当て | 初心者や女性に多く使われます。 | 弦の軌道による怪我防止に役立ちます。 |

一方で、夏用には通気性に優れた素材、冬場にはインナーの重ね着などで体温調整がなされることもあります。素材は綿とポリエステルの混紡が多く、洗濯のしやすさと形崩れのしにくさが特徴です。

初めて弓道を始める場合は、まず練習用にこの一式を揃えることをおすすめします。審査や大会への参加を考えるようになったら、着物などの正式な装いにステップアップする形で問題ありません。

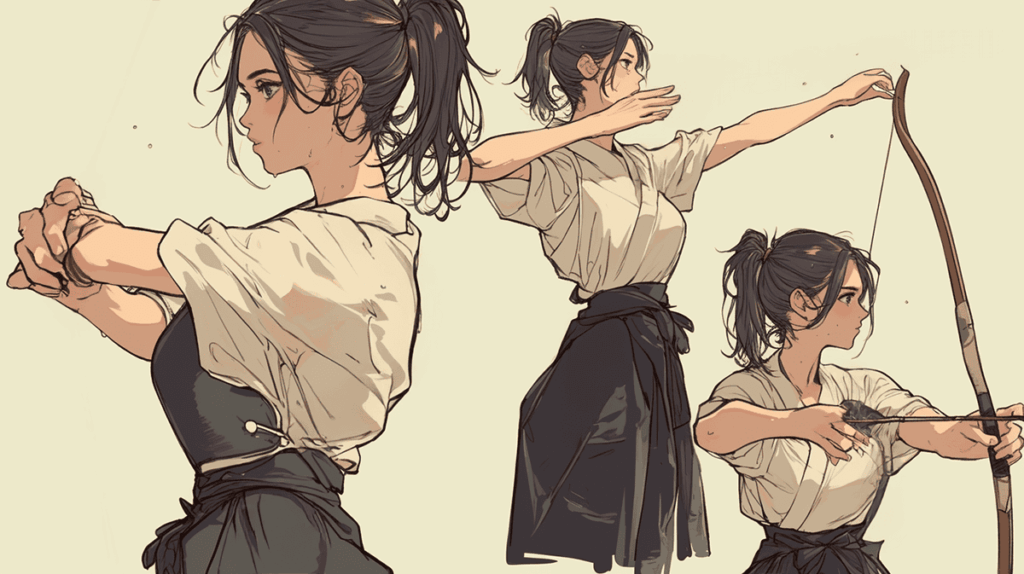

男女の違いと選び方のコツ

弓道の服装には、男女で異なる部分がいくつか存在します。これは身体的な構造や所作の違いに対応するためで、より正確な動作や見た目の美しさを支えるための工夫といえます。

主な違いは、上衣の脇部分と袴の背板の有無です。

| 項目 | 男性用 | 女性用 |

|---|---|---|

| 上衣の脇 | 開いている | 閉じている |

| 袴の背板 | あり | なし |

| サイズ基準 | 男性規格が基準 | 身幅・袖口がやや小さい設計(女性用) |

このような違いはありますが、性別で絶対に分けなければならないわけではありません。男性が脇の閉じた上衣を選んでも、女性が男性規格の上衣を選んでも問題はありません。実際、体型に合わせて選ぶことが推奨されています。

女性の場合は、身幅や袖口が男性用より約1cm小さいため、普段の洋服サイズより1〜2サイズ小さめのものが適していることが多いです。特に、袖が長すぎると動作の邪魔になるため、肘にかかるかどうかの長さが目安となります。

着用時の注意点としては、体型や身長に合わないサイズを選んでしまうと、射法に悪影響が出る可能性があります。また、審査や大会に出場する際は、男女ともに格式や品位を保つ服装が求められるため、指定された服装を確認した上で選ぶようにしましょう。

このように、弓道の服装は性別で形式的に分かれているだけではなく、体型や用途に合わせた選び方が大切です。選び方に迷った際は、弓具店のスタッフや道場の指導者に相談すると良いでしょう。

女子に人気のかわいい服装と審査対応

弓道では、機能性と清楚さが求められる中で、女子の間では「かわいさ」も大切なポイントです。ただし、見た目を重視しすぎてしまうと審査の場ではマナー違反とされることもあるため、バランスを取った選び方が求められます。

女子に人気のかわいい弓道服には、以下のような工夫が見られます。

- 上衣:清潔感のある白を基本とし、素材に薄手のものや襟元がすっきりしたデザインを選ぶ

- 袴:黒や紺のほか、部活動ではエンジやグレーなどのカラーバリエーションも存在

- 胸当て:白、黒、ベージュなどのシンプルな色が基本。レース縁など装飾が最小限に抑えられたものが好まれます

- 髪型:まとめ髪を基本とし、落ち着いた髪飾りでアレンジする人もいます

こうした服装は、練習時や学校の弓道部であれば問題ありません。しかし、審査や大会の場では以下の点に注意が必要です。

| 審査向けの服装ポイント | 内容 |

|---|---|

| 上衣・袴 | 無地の白上衣、黒または紺の無地袴が基本 |

| 胸当て | 白や黒など上衣に合わせた色で、目立たないもの |

| 装飾 | 光沢のある素材や刺繍、派手な髪飾りは避ける |

| 清潔感 | 使用感が出すぎたものや、汚れの目立つ服装はNG |

このように、女子らしい可愛さを取り入れつつも、弓道の精神性や格式を損なわないように配慮することが大切です。場面に応じて適切な服装を選ぶことで、自信を持って所作に集中できるようになります。

洗い替えと保管のポイント

弓道の服装は、頻繁に洗濯する必要があるため、洗い替えを用意しておくことが望ましいです。特に足袋やインナーなど、肌に直接触れるものは清潔さを保つために複数枚持つことが基本です。

洗い替えの目安としては以下の通りです。

| アイテム | 推奨枚数 | 理由 |

|---|---|---|

| 足袋 | 3〜5足 | 汚れやすく、毎回洗濯が必要 |

| 上衣 | 2〜3枚 | 夏場は汗をかきやすく、頻繁に洗濯が必要 |

| 袴 | 1〜2枚 | 洗濯頻度は少ないが、交替用があると安心 |

| 帯 | 1〜2本 | 型崩れしやすいため、休ませながら使用 |

保管時には、湿気とシワに注意が必要です。特に袴は折り目が重要なため、以下のような対策を取りましょう。

- 袴は畳んでから専用の袴バッグや風呂敷に包んで保管

- 上衣は型崩れしないようにハンガーで吊るし、通気性の良い場所に置く

- 足袋は洗濯後によく乾燥させ、湿気の少ない引き出しで保管

また、ポリエステル混紡素材の道着であれば、しわになりにくくアイロンがけの手間も少なく済みます。逆に綿100%のものは風合いが良い反面、縮みやすいため、乾燥機の使用には注意が必要です。

服装のコンディションは、弓道の所作や姿勢の美しさに直接関わります。清潔で整った服装は、技術以上に相手に与える印象を左右することもあるため、洗い替えと保管を適切に行うことが大切です。

弓道での服装の着方とマナー・NG行動まとめ

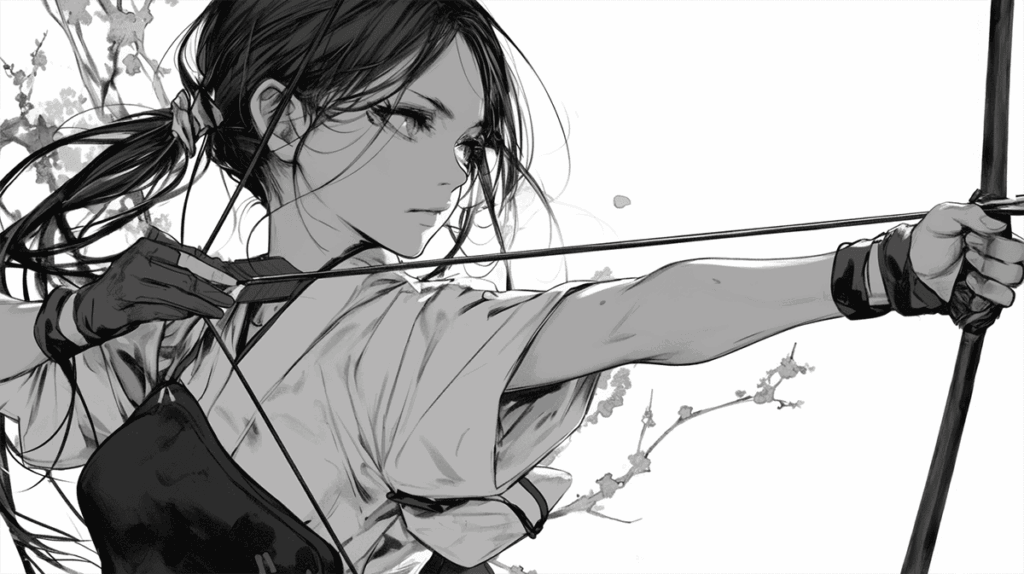

正しい着方と着用手順

弓道衣は、見た目の美しさだけでなく、安全性や動作の正確さにも関わるため、正しい着方を身につけることが大切です。間違った順番や締め方では、動作の妨げになるだけでなく、礼を欠いた印象を与える場合もあります。

着用の基本的な順序は、以下の通りです。

- 足袋を履く

– 足元は白足袋が基本。すべらないものより、少し滑る素材の方がすり足に適しています。 - 上衣を着る

– 脇が開いたものは男性用、閉じたものは女性用が基本。体型に応じて選びます。紐はきつく締めすぎないように注意します。 - 帯を締める

– 角帯を腰骨あたりにしっかりと結びます。帯は袴を安定させる土台になるため、緩まないように固定することが重要です。 - 袴を着用する

– 前ひもを前で交差させ、後ろにまわして結びます。袴の上端位置は男性がへその下、女性がウエストラインが目安です。裾はくるぶしの中心あたりまでが適切とされます。 - 必要に応じて胸当てをつける

– 初心者や女性の場合、弦が胸元を擦るのを防ぐために装着します。左右の向きを間違えると効果がありません。

この手順を守ることで、見た目の清潔感と所作の正確さが両立できます。また、道着は着崩れしやすいため、鏡でチェックする習慣をつけると安心です。初めのうちは時間がかかっても、繰り返すうちに自然と身に付きます。

マナーと名前の書き方の基本

弓道では、服装の整え方も礼儀の一部とされており、着用マナーと名前の書き方には一定のルールがあります。清潔で整った服装は、相手に対する敬意や自分自身の集中力にもつながります。

まず、基本的なマナーには以下のような点があります。

- 派手な色や柄の上衣や袴は避ける(白上衣・黒または紺袴が基本)

- 装飾品(ピアス・ネックレスなど)はすべて外す

- 髪型はすっきりまとめ、視界や所作の妨げにならないようにする

- 足袋は常に清潔なものを用意し、汚れたものは道場に持ち込まない

また、審査や大会の場では、道着や袴に「名前」を記入することが求められることがあります。書き方の基本は以下の通りです。

| 項目 | 書く場所 | 注意点 |

|---|---|---|

| 上衣 | 左胸付近 | 読みやすい楷書体で、黒または濃紺の糸で刺繍が一般的 |

| 袴 | 腰の背面中央や内側 | 手書きより刺繍・アイロンネームが推奨されます |

これらの表記は、主に主催者側が参加者を識別するために使われます。ただし、道場によって書式が異なる場合があるため、事前に指導者や大会要項で確認することが大切です。

見た目の整った服装と丁寧な名前の表記は、弓道における品位を高める要素の一つです。最低限のルールを守ることで、自信を持って射に集中できる環境を整えることができます。

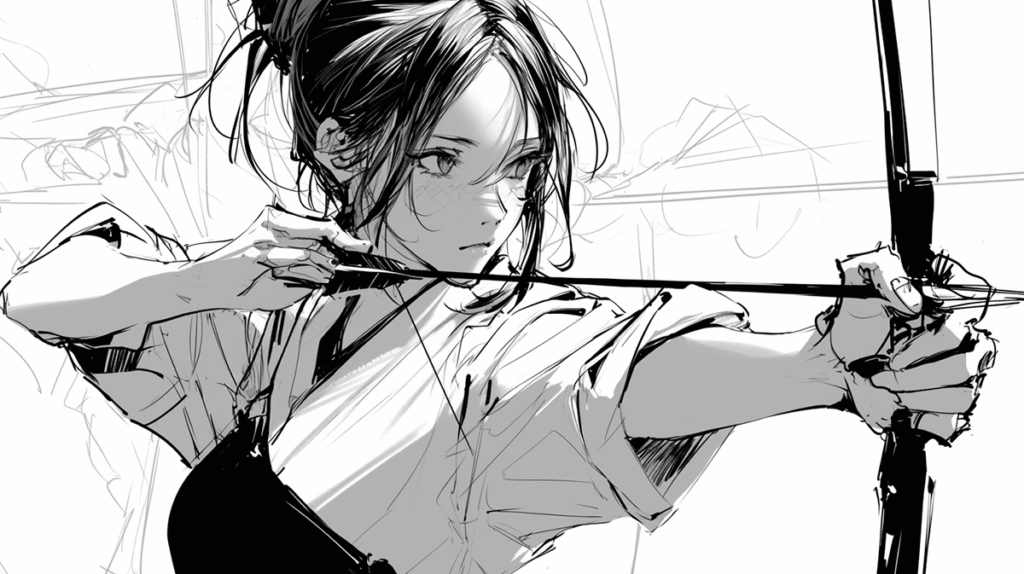

練習時に最適な服装と避けるべき服

弓道の練習では、動きやすく安全な服装を選ぶことが重要です。特に初心者はまだ弓や矢の扱いに慣れていないため、服装による事故や動作の妨げを避ける必要があります。

練習時に適した服装は、以下のようなものが基本です。

- 上衣:無地のTシャツやトレーナー(ボタン・ファスナー・胸ポケットなし)

- 下衣:長ズボンタイプのジャージやストレッチ性のあるパンツ(ハーフパンツ不可)

- 足元:足袋、または白い靴下(すべりやすさを確認)

このような服装は、安全性だけでなく、体配(たいはい)という一連の立ち座り動作に対応しやすい設計が求められます。

避けるべき服装の代表例は以下の通りです。

| NG服装 | 問題点 |

|---|---|

| ファスナー付きジャージ | 弦や弓に引っかかる危険がある |

| パーカー(フード付き) | 背中側で干渉し、弓を引く動作に支障が出る |

| ボタン付きシャツ | 弦が引っかかり、事故の原因になる可能性がある |

| 大きすぎる服 | 体の動きが服に飲まれてしまい、姿勢が乱れる |

また、アクセサリーやネイル、指輪なども避けるようにしましょう。射法に影響するだけでなく、他の練習者にケガをさせてしまう恐れもあります。

最初から弓道衣を揃える必要はありませんが、安全で適切な服装で練習することが、上達への近道になります。服装に迷った場合は、指導者や経験者に相談すると安心です。

初心者がやりがちなNG例と対策

初心者が弓道を始めたばかりの頃は、服装の細かなルールや注意点を見落としやすいものです。特に、知らずにやってしまう服装のNG行動は、射法のミスや審査での減点にもつながります。

以下に、初心者が特にやりがちな服装上のNG例をまとめました。

| NG例 | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 胸当ての向きが逆 | 弦が正しく受け止められず、怪我や射の乱れにつながる | 弦は右から当たるため、右胸側に装着すること |

| 袴の丈が合っていない | 長すぎると引きずり、短すぎると見た目が崩れる | くるぶしの中心に裾が来る長さが基本 |

| 上衣が大きすぎる | 袖が垂れて弦に触れる、身幅が余って動作が崩れる | 普段より1〜2サイズ小さめを目安に調整 |

| 色が派手・柄物 | 礼節を重んじる場では不適切とされる | 無地の白上衣と黒・紺の袴が基本 |

| 足袋が汚れている | 所作で足の裏が見えると印象を損なう | 予備を用意し、清潔なものを常に着用する |

前述の通り、弓道は見た目の整えも礼儀の一部とされます。服装の乱れは集中力や動作のブレに直結し、ミスの原因になるだけでなく、他の練習者の迷惑になることもあります。

こうしたNG行動は、本人が気づかないまま繰り返してしまうことが多いため、練習のたびに服装をチェックする習慣を持つことが重要です。特に胸当てや袴の長さは、写真や鏡で確認すると分かりやすくなります。誰でも最初は失敗するものですが、一つずつ改善していくことが弓道の上達につながります。

弓道においての服装の基本から選び方・マナーまでの総まとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 弓道衣は上衣・袴・帯・足袋を基本構成とする伝統的な服装

- 上衣は筒袖で白が基本、男女で脇の仕様が異なる

- 袴は馬乗袴が主流で、無地の黒か紺が一般的

- 帯は角帯を使用し、練習用は綿、審査用は正絹もある

- 足袋は白が基本で、滑りやすい素材が適している

- 胸当ては初心者や女性に推奨され、弦による接触防止に役立つ

- 女性用は身幅や袖口が小さめで、サイズ選びに注意が必要

- 男女での違いはあるが、体型に合わせて自由に選んでよい

- 可愛いデザインは練習では可能だが、審査では無地が基本

- 練習時の服装はTシャツ・ジャージなどシンプルなものが望ましい

- パーカーやファスナー付き衣類は安全面から避けるべき

- 弓道衣は複数枚用意し、清潔を保つことが礼儀につながる

- 袴や上衣の保管は型崩れ・湿気防止を意識して管理する

- 着用順は足袋→上衣→帯→袴→胸当ての順が基本

- 名前の記入は上衣左胸と袴の背中など、規定を確認すること