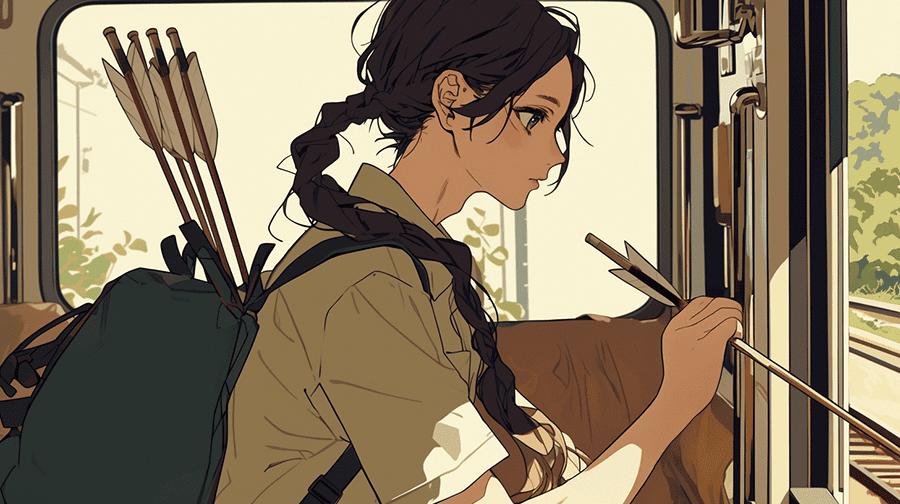

弓道は静と動を極める奥深い武道ですが、意外と悩まされるのが弓の持ち運びです。特に「弓道の弓を持ち運び」と検索している方の多くは、電車や自転車での移動時に道具がかさばったり、周囲に迷惑をかけないか不安を感じているのではないでしょうか。

本記事では、弓道具の中でも特に扱いが難しい弓の運搬に焦点を当て、電車内でのマナーやJRでの弓の持ち込みルール、混雑時の工夫について詳しく解説します。さらに、自転車で弓を運ぶ際の安定した固定方法、弓車を使った移動の利便性と注意点についても取り上げます。

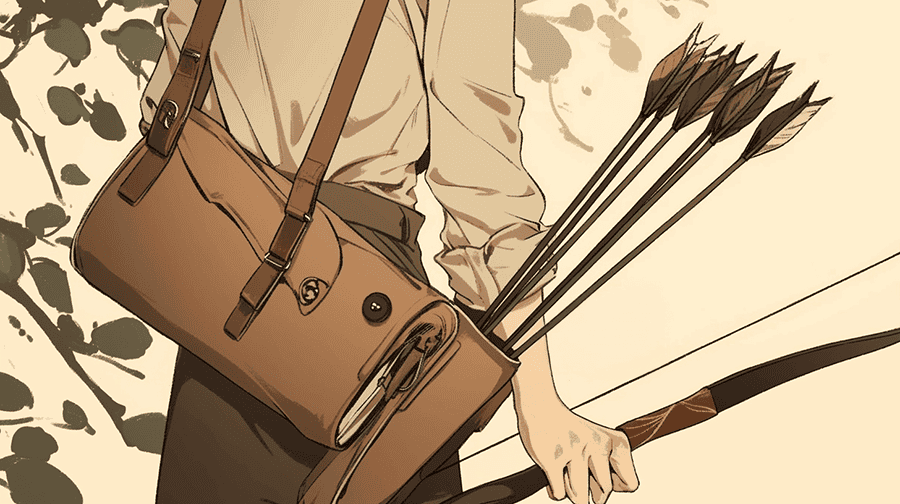

また、見た目にもこだわりたい方のために、ファンタジー要素を取り入れた弓袋の実用性や、弓袋 入れ方の基本手順も紹介。弓ケースの選び方や、機能的で軽量な収納バッグについても触れながら、あなたの弓道ライフをより快適にするための情報を丁寧にまとめています。

日々の稽古や大会への移動を、ストレスなくスマートにこなすために、ぜひ参考にしてみてください。

- 電車や自転車など移動手段ごとの弓の運び方

- 弓袋や弓ケースの選び方と使い分け

- 弓袋への正しい入れ方と収納の工夫

- 雨天時や長距離移動に適した防水対策や弓車の活用法

弓道の弓を持ち運びする最適な方法とは

電車・自転車・JRで安全に持ち運ぶには

弓を持って公共交通機関や自転車で移動する際には、周囲への配慮と道具の保護が重要になります。特に混雑する電車や細い路地を走る自転車では、弓が邪魔になったり事故につながる恐れがあるため、持ち運び方に工夫が必要です。

まず、電車での移動では、弓はできるだけ縦にして自分の体の横または前に寄せて持つようにします。このとき、弓を収納する袋やケースは必須であり、できればソフトケースよりもセミハードケースを使用すると安全性が高まります。また、駅構内や車内では他の乗客の邪魔にならないよう、壁際やドア付近を避けるとよいでしょう。

一方、自転車で弓を運ぶ場合は、固定方法に特に注意が必要です。弓を背中に背負うリュック型のケースは便利ですが、風の抵抗を受けやすくなるため転倒リスクが増します。荷台に専用の弓ホルダーを設置する方法もありますが、長さがあるため後方への張り出しに注意しなければなりません。交通ルール上も、長尺物の運搬には安全を確保する工夫が求められています。

JRをはじめとする鉄道各社では、弓の持ち込み自体は原則可能ですが、手荷物として扱えるサイズに限られます。おおよそ長さ2メートル以下、かつ他の乗客に危険が及ばないように収納されていることが条件となります。実際には、弓道の弓は長さが約220cm以上あるため、形式的にはサイズオーバーになることもありますが、マナーを守って適切に収納されていれば注意されることは少ないようです。

このように、電車・自転車・JRなどそれぞれの移動手段に応じて、収納方法や持ち方、マナーを工夫することが、弓を安全に運ぶうえで欠かせません。単に弓を持ち運ぶだけでなく、周囲に配慮することが弓道を続けるうえでの信頼にもつながります。

弓車を使った移動のメリットと注意点

弓車は、弓を地面に引いて運べるキャリータイプの道具で、特に長距離の移動や荷物が多い場面で役立ちます。荷物の重さを感じにくくなるだけでなく、弓や矢を傷つけるリスクも軽減できるため、多くの弓道愛好者に利用されています。

その利点の一つは、体への負担が大幅に減ることです。通常、弓と矢筒を手に持って長時間歩くと腕や肩に疲れがたまりますが、弓車であれば地面を滑らせて移動できるため、持ち上げる必要がありません。特に大会や昇段審査などで長距離を移動する場合に便利です。

また、収納力の高さも魅力です。弓車には弓だけでなく、矢や衣装、補助道具などをまとめて収納できるモデルもあり、バッグを複数持つ必要がありません。これにより、移動中の忘れ物や紛失のリスクも減ります。

ただし、使用する際には注意点もいくつかあります。まず、段差や砂利道など不整地ではスムーズに進みにくくなる場合があります。キャスターが小さいものだと、道路のちょっとした溝にも引っかかってしまうため、舗装路以外での使用は慎重に行う必要があります。

さらに、電車やバスなどでは弓車自体がスペースを取りすぎる場合もあり、混雑時には他の乗客の迷惑になってしまうこともあります。このため、持ち上げて収納できるタイプの折りたたみ式弓車や、肩掛けと併用できるコンパクトモデルを選ぶと安心です。

このように、弓車は持ち運びの負担を大きく軽減する有効な道具ですが、使用環境によっては不便になるケースもあります。使用する場所や目的を明確にし、適切なモデルを選ぶことが、快適な弓道ライフを実現するポイントとなります。

雨の日に安心な防水対策と弓袋選び

弓道具を雨の日に持ち運ぶ際は、防水対策を万全にすることが非常に大切です。特に竹弓など天然素材を使用している場合、水分を吸収すると反りや割れといった劣化の原因になります。そのため、防水機能を備えた弓袋を選ぶことが基本となります。

現在では、撥水加工されたナイロン製やPVC素材の弓袋が市販されており、雨の侵入を防ぐための止水ファスナーや二重構造のカバーを備えたものもあります。これらを選ぶことで、雨天時の移動でも安心して弓を運ぶことができます。また、袋の内側にクッション素材があるものは、外部からの衝撃や湿気の侵入をさらに防いでくれます。

さらに、雨が強い日には、弓袋全体を覆うレインカバーの使用が有効です。リュック型のカバーやストラップで固定できるタイプもあるため、風でめくれにくく、弓袋全体をしっかりガードできます。傘だけに頼るのではなく、こうしたカバー類を併用することで道具の保護は格段に向上します。

ただし、防水性の高い素材は通気性が悪い場合が多く、長時間濡れたまま放置すると袋の内部に湿気がこもりやすくなります。このため、使用後はすぐに弓袋を開けて中身を乾燥させることが重要です。乾かさずに放置すると、カビや臭いの原因になることがあります。

このように、雨の日に弓道具を持ち運ぶ際は、防水性能に優れた弓袋を使いながら、使用後のメンテナンスにも気を配ることが、道具の寿命を延ばすポイントとなります。

公共交通機関で迷惑をかけない収納テクニック

公共交通機関で弓道具を運ぶ場合、最も重要なのは周囲への配慮です。弓は長さがあるため、持ち方や収納の仕方によっては他の乗客の迷惑になる可能性があります。そのため、弓道をたしなむ者として、適切な収納テクニックを身につけておくことが求められます。

まず、弓は必ず弓袋やケースに入れて持ち運ぶようにしましょう。むき出しのまま運ぶことは、ルール違反であるだけでなく、周囲への危険にもつながります。特に柔らかい布袋ではなく、セミハードやハードケースのように形状を保持できるタイプを選ぶことで、電車内でも扱いやすくなります。

移動中は、弓を縦に持ち、できるだけ自分の体の近くに寄せて保持します。背中に背負う場合は後方のスペースに注意し、混雑時は前に抱える形に切り替えると安全です。さらに、壁際や座席の角など、邪魔になりにくい場所を選んで立つこともポイントです。

ここで一工夫として、弓袋にカラビナやストラップを取り付け、車内のフックや手すりに引っ掛けられるようにしておくと、立ったままでも安定して持てます。ただし、揺れる電車内では急停止やカーブ時に動きやすいため、落下防止のベルトなども併用すると安心です。

また、矢筒や装備品は小型のサブバッグにまとめておくと、スペースを取りすぎずに済みます。必要であれば2段式の弓道バッグを活用し、分割収納する方法も有効です。

これらの工夫により、周囲に配慮しながら弓を安全かつスマートに運ぶことができます。公共の場での振る舞いは、個人の印象だけでなく、弓道という競技全体のイメージにも関わってきます。配慮ある収納とマナーが、安心して弓道を続ける土台になるのです。

弓道の弓を持ち運びするバッグ選び完全ガイド

弓ケースと弓袋の種類と選び方のポイント

弓道の弓を安全に持ち運ぶためには、適切な弓ケースや弓袋の選択が欠かせません。それぞれに特徴があり、使用シーンや目的に応じて選ぶことで、道具をより長く良い状態で保つことができます。

弓袋には大きく分けて「布製タイプ」「セミハードタイプ」「ハードケースタイプ」の3つがあります。布製タイプは軽量で扱いやすく、持ち運びがしやすい点がメリットです。ただし、外部からの衝撃には弱いため、徒歩や車での短距離移動向きです。セミハードタイプは芯材が入っており、ある程度の形状を保ちつつ衝撃からも守れるため、電車やバスなど公共交通機関を利用する方に適しています。

ハードケースは外装が硬質素材で作られており、最も高い保護性能があります。航空機や長距離移動、大会などで弓を預ける場面にも安心して使えますが、その分重く、持ち運びに少し手間がかかります。また、収納スペースも広く確保する必要があります。

選び方のポイントとしては、自分の移動スタイルと保護したいレベルを明確にすることが大切です。通勤の電車で毎週道場へ通う方ならセミハード、地方大会への遠征が多い方ならハードケースが向いています。一方で、自宅から道場までが近く、自転車で通う程度であれば布製でも対応可能です。

価格面でも差があり、布製は比較的安価ですが、ハードケースになると1万円以上の製品も珍しくありません。予算とのバランスも考慮しながら、自分にとって無理なく使い続けられるものを選ぶことが長続きのコツです。

このように、弓袋やケースは単なる収納道具ではなく、大切な弓を守り、移動を快適にするための重要なアイテムです。使用環境に合わせて最適なタイプを選ぶことで、練習や大会参加もより安心して行えるようになります。

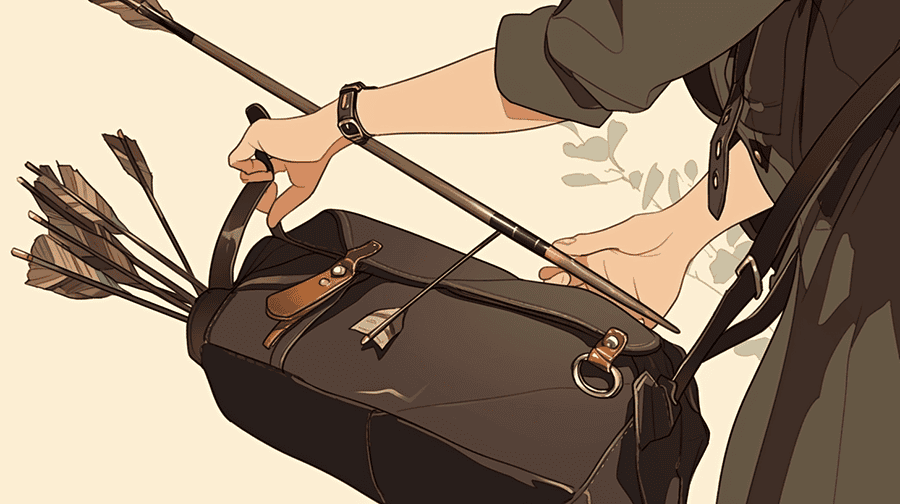

弓袋の入れ方と道具のスマートな収納術

弓を弓袋に収納する際には、正しい入れ方を理解しておくことが重要です。適切に収納すれば道具の保護につながるだけでなく、移動中のトラブルも未然に防ぐことができます。

まず、弓を入れる前に、袋の中が汚れていないか確認しましょう。小さな砂やゴミが中に残っていると、弓の表面を傷つけてしまう恐れがあります。内側が起毛素材の袋であれば、柔らかく包み込むことで保護性能が高まります。

入れる順番にも工夫が必要です。多くの場合、弓の弦が下になるように向きをそろえ、袋の形に沿ってスライドさせるようにして入れます。このとき、力を入れて押し込むと破損の原因になるため、袋の口を広げながら丁寧に収めましょう。

矢筒や小物など、他の道具と一緒に収納する場合は、弓と直接接触しないように注意が必要です。前述の通り、移動中にこすれて傷がつくことがあるため、仕切りのある弓袋や別ポケット付きのバッグを使用すると便利です。

また、収納の際には弦を弛めた状態にしておくことも忘れてはいけません。張ったまま収納すると、弓に常時負荷がかかり、反りや破損につながる恐れがあります。長期間保管する場合は、特にこの点に注意してください。

スマートな収納術としては、バッグの中で道具が動かないよう、クッション性のある素材で固定したり、用途別にポーチを分けて整理する方法があります。これにより、必要なものがすぐに取り出せて、忘れ物の防止にもなります。

このように、弓袋への正しい入れ方や道具の整理方法を知ることで、毎回の準備や移動が効率的になります。道具を大切に扱う姿勢は、弓道そのものの所作にもつながるため、丁寧な収納を心がけたいところです。

ファンタジーデザインと実用性のバランス

近年では、弓袋にもファッション性を重視したファンタジーデザインの製品が増えてきました。特にアニメやゲームに登場するような意匠を取り入れた弓袋は、若い世代を中心に人気があります。見た目の美しさや個性を表現できる一方で、実用面とのバランスが重要になります。

ファンタジー系デザインの多くは、刺繍や金具、独特な色使いなどを取り入れており、目を引く魅力があります。練習や大会での持ち運びにおいても、自分らしさを演出できるため、弓道をより楽しめるというメリットがあります。また、話題のきっかけにもなるため、交流の輪が広がることもあります。

一方で、実用性を考えると、デザイン重視の弓袋にはいくつかの注意点があります。装飾が多すぎると重くなることがあり、移動時の負担につながります。また、金属パーツや突起が他の荷物に引っかかるリスクも否定できません。さらに、収納力や防水性といった基本的な機能が犠牲になっている場合もあるため、選ぶ際には細部まで確認する必要があります。

そこでおすすめしたいのは、ファンタジー要素を持ちつつも、機能性に配慮された製品です。例えば、シンプルな装飾に抑えつつ、内側にクッション材を使用したモデルや、撥水性のある生地を用いたタイプであれば、日常使いにも支障がありません。外観に個性を出しながら、使いやすさも両立できる点が評価されています。

ファンタジーデザインを選ぶ際は、単に見た目だけでなく「どこで、どのように使うか」を具体的に考えたうえで選ぶことが大切です。弓道具としての役割を果たすことが前提であり、その上でデザイン性を楽しむという姿勢が、長く愛用できるポイントになるでしょう。

持ち運びやすいバッグの収納設計と軽量素材の活用

弓道の道具はサイズが大きく重量もあるため、バッグの構造と素材選びが非常に重要になります。持ち運びやすさを追求するには、収納設計と軽量素材のバランスを見極めることが欠かせません。

まず収納設計において注目すべきは、道具の取り出しやすさと安定感です。複数の仕切りやポケットがあるバッグは、小物を整理しやすく、必要なときにすぐ取り出せるという利点があります。矢筒、弓具、衣類などをそれぞれ分けて収納できれば、移動時の揺れによるダメージも防げます。特にサイドポケットや取り外し可能なインナーケースがあると便利です。

さらに、バッグ自体の軽さも大切なポイントです。どれだけ収納力が高くても、重すぎると移動のたびに負担になってしまいます。現在はポリエステルやナイロンなどの軽量素材を使用した弓道用バッグも登場しており、耐久性を保ちながら重さを抑える工夫がなされています。こうした素材は撥水性にも優れていることが多く、雨の日の使用にも適しています。

持ち運びやすさを高めるには、ショルダーストラップや背負えるデザインも検討するとよいでしょう。背中に背負うタイプであれば両手が空き、電車やバスでの移動も快適になります。特に、クッション入りのストラップは肩への負担を和らげ、長距離移動でも疲れにくくなります。

一方で、軽量素材に偏りすぎると耐久性が犠牲になる場合もあります。日常的に使う場合や、道具が重いときには、底面に補強があるモデルや、縫製がしっかりしているかどうかを確認することが必要です。

このように、収納の工夫と素材選びを意識することで、弓道の道具をより安全・快適に持ち運ぶことが可能になります。自分の移動スタイルに合ったバッグを見つけることで、弓道ライフはさらに快適なものへと変わっていきます。

弓道の弓の持ち運びを快適にするための実践ポイントまとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 電車では縦持ちと壁際立ちで周囲への配慮ができる

- 自転車利用時は風の抵抗と固定方法に注意が必要

- JRの持ち込み規定は長さ制限に留意しつつ実用的に対応可能

- 弓車は長距離移動での疲労軽減に効果的

- 弓車の使用は段差や未舗装路に弱い点がある

- 防水性の高い弓袋は竹弓の劣化防止に有効

- レインカバー併用で弓袋全体を雨から守れる

- 電車内ではカラビナやストラップの工夫が役立つ

- 混雑時は弓を前に抱えて持つと安全性が高まる

- セミハードケースは公共交通利用に適した保護性能がある

- 弓袋の入れ方は向きを整えながら丁寧に収納するのが基本

- 小物との接触防止には仕切り付きバッグが便利

- ファンタジーデザインは自己表現に有効だが重さや形状に注意

- 軽量素材のバッグは移動負担を大きく減らせる

- 多機能収納設計により忘れ物や紛失のリスクを減らせる

参考文献:全日本学生弓道連盟