弓道において安定した射を行うためには、正しい道具の扱いが欠かせません。中でも「弓道で弦輪の向き」に関する知識は、初心者から中級者までがつまずきやすいポイントの一つです。この記事では、弦輪の向きの基本から始まり、正確な弦の張り方や弦輪の作り方、弦の上下で異なるねじり方向、弦輪の大きさや取り付け位置まで、実践に役立つ情報をわかりやすく解説します。

さらに、弦を使用前にどのくらい伸ばす時間が必要か、弦が弓に触れてしまう原因とその対策、弦の替え時の見極め方、中仕掛けを正しい方向に巻く方法、そして「下の弦輪は何色が正しいのか」といった細かな疑問にも対応しています。この記事を読むことで、弓道の射技をより安定させ、自信を持って練習や試合に臨めるようになるはずです。

- 弦輪の上下で向きが逆になる理由と仕組み

- 正しい弦の張り方と弦輪の作成手順

- 弦輪の位置や大きさが射に与える影響

- 弦や中仕掛けのメンテナンスと調整方法

弓道で弦輪の向きの基本と正しい理解

弦輪の向きは上下で逆になる理由と仕組み

弓道においては、弦輪(つるわ)のねじり方向が上下で逆になるように取り付ける必要があります。これは弓と弦のバランスを保ち、正確な射を行うために欠かせない基本です。

なぜ逆向きにするのかというと、弦を弓にかけたときに、弦にかかるねじれの力を互いに打ち消し合うように調整するためです。上下の弦輪が同じ方向にねじれていると、弓全体に無理な力がかかり、射の際に矢が左右にブレたり、弦が片側に寄ってしまうといった不安定な現象が発生します。

例えば、上側(末弭)ではねじりが弓から見て右側にくるようにし、下側(本弭)では反対に左側にくるようにします。これによって、弦全体がねじれず真っ直ぐに張られ、安定した矢飛びにつながります。

一方で、弓の種類や状態によっては例外もあります。例えば「出来弓(できゆみ)」と呼ばれる弓では、通常の方向で張ると弦が弓の左側を通ってしまい、接触してしまうことがあります。この場合は、意図的に弦輪のねじり方向を逆にして張ることもあります。

このように、弦輪のねじり方向は単なる形の違いではなく、弓の性能を最大限に引き出すための調整技術です。基本を守りつつ、必要に応じて柔軟に対応することが求められます。

弦輪の作り方と大きさ・色の基本ルール

弦輪の作り方には一定のルールがあり、射の安定性や安全性を左右します。弓道初心者であっても、自分で弦輪を作れるようになると道具への理解が深まり、弓との一体感も増していきます。

まず、弦輪は弦の端を折り返して輪を作り、ねじるようにして固く結びます。輪のサイズは、弓の弦溝(弓の先端にあるくぼみ)にしっかりとはまり、外れたりずれたりしない程度が適正です。一般的には直径1.5〜2.0cm程度が目安とされていますが、弓の太さや溝の深さによって多少調整する必要があります。

そして、色についてですが、上下の弦輪を識別しやすくするために色分けを行うことがよくあります。例えば、上側の弦輪を白、下側を赤など、明確に分かる色を使うことで取り付けミスを防げます。特に初心者のうちは、誤って上下を逆に張ってしまうトラブルを避けるために有効です。

ただし、色そのものに公式な決まりはありません。あくまで識別のための工夫であり、所属道場や指導者の方針に従うことが望ましいです。

なお、弦輪を作るときはねじりが緩すぎると射の途中でずれる可能性があり、強すぎると弓にかけづらくなるというデメリットがあります。このため、適度な締め具合と均一なねじりが重要です。

このように、弦輪の作り方、大きさ、色は見た目以上に大切な要素です。正しく作ることで、日々の射に安定感が生まれ、自信を持って弓を引くことができるようになります。

弦の張り方と正しい取り付け手順

弓道で使用する弦は、正しく張らなければ本来の性能を発揮することができません。特に弦輪の向きや順序を誤ると、弓にかかる力が不均等になり、矢が安定して飛ばなくなります。

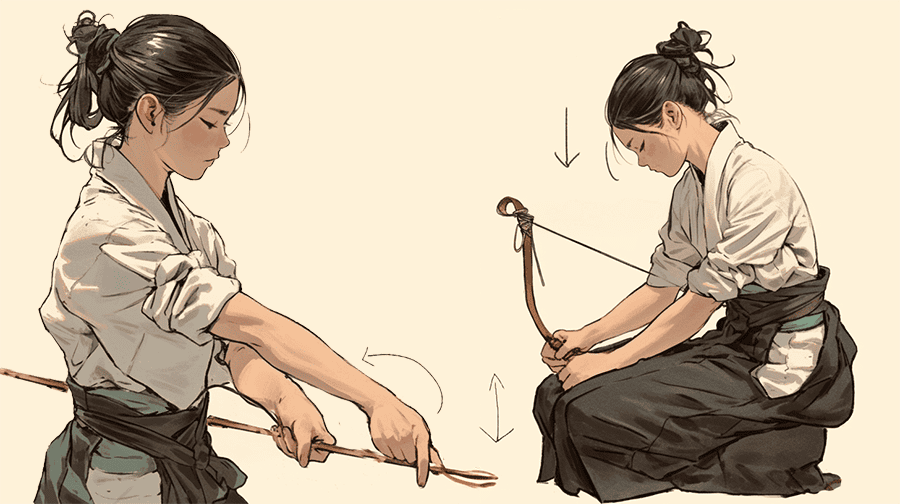

まず、弦を張る際は「下弦輪(本弭側)」から弓の弦溝にはめ込みます。その後、弓の上部(末弭側)を膝などで軽く支えながら、上弦輪を弦溝にはめます。このとき、弓の反りが逆になるほど力をかけるため、無理のない体勢と手順で行うことが大切です。

弦を張るタイミングは、練習直前が望ましく、長時間張りっぱなしにしておくのは弓に負担をかける原因になります。練習後には必ず弦を外すようにしましょう。また、張る前には弦輪のねじれ具合をチェックして、上下が正しく逆向きになっているかを確認してください。

一方で、弦を張る際に力を入れすぎてしまうと、弓や弦を傷めるリスクが高まります。特に初心者は弓に必要以上の力を加えがちなので、最初は指導者の監修のもとで張ることをおすすめします。

正しい手順で弦を張れば、弓の性能を引き出し、射の安定にもつながります。手順を覚えるだけでなく、弦の状態や弓の反りを毎回確認する意識を持つことが、弓道上達への第一歩となります。

弦輪の位置と弓への影響・チェック方法

弦輪の位置が正しくないと、弓にかかる力が偏り、矢の飛び方や弦の動きに悪影響が出ることがあります。弦輪はただ弦溝に収まっていればよいというものではなく、その位置と深さが射に直結します。

具体的には、弦輪が弦溝にしっかりとはまっていない状態で使用すると、射の最中にずれたり抜けたりする危険があります。また、弦が偏っていると弓の反発力が左右不均衡になり、矢が右や左にそれて飛ぶ原因にもなります。

チェックする方法としては、弦を張った後に弓を垂直に立て、上と下の弦輪が弓の中心線上に乗っているかを目視で確認するのが一般的です。特に上下の弦輪が同じ角度で弓に対してねじれていることも重要です。ここが不揃いだと、射のたびに違和感が出てくる場合があります。

さらに、弦輪が弓の弦溝から浮いていたり、極端に浅くかかっていたりする場合は、練習中に外れる可能性があるため注意が必要です。ときには、弦輪が深くかかりすぎて動かなくなり、弦を緩めるときに苦労することもあります。

このように、弦輪の位置確認は地味ながら重要な作業です。射を安定させたいと考えるなら、弦輪の正しい位置と向きを確実に整える習慣を持つことが大切です。日々の点検が、結果的に上達への近道になります。

弓道において弦輪の向きで技術を安定させるコツ

弦の伸ばし時間と使用前の注意点

新品の弦は、そのまま使用すると弓にうまくなじまず、射の安定性が低下します。そのため、使用前にはあらかじめ弦を伸ばして形を整えておく必要があります。これは「弦を慣らす」作業とも呼ばれます。

弦を伸ばす時間の目安は、弓の種類や弦の素材によって変わりますが、多くの場合、1時間から半日程度弓に張っておくとよいとされています。特に麻弦などの天然素材は伸びやすいため、ある程度の時間をかけて様子を見ながら調整することが求められます。

このとき気をつけたいのが、直射日光が当たる場所や湿度の高すぎる環境では伸ばさないことです。熱や湿気の影響で弦が過剰に伸びたり、繊維が傷んだりすることがあるため、風通しの良い室内で行うのが安全です。

また、まだ十分に伸びていない弦を使用すると、射の途中で弦がゆるみ、矢の飛びが大きく変化してしまうことがあります。こうした変化に気づかず練習を重ねると、誤ったフォームが体に染みついてしまう恐れもあります。

あらかじめ弦を適切な時間伸ばし、しっかり弓になじませてから使うことで、安定した射を保つことができます。手間に感じるかもしれませんが、この工程を省かないことが弓道上達の基本といえるでしょう。

弦が弓に触れる原因とその対処法

弦が射の際に弓に触れてしまう現象は、矢飛びに大きく影響します。特に弦が関板や弓把に接触すると、音が変わったり矢の軌道が不安定になったりします。これは「弦が弓に付く」などと表現され、初級者だけでなく中級者でも悩むことがあります。

この原因としてまず考えられるのは、弦輪のねじり方向が間違っているケースです。上下の弦輪の向きが揃っていたり、逆にすべきねじりを間違えていたりすると、弦が正常な位置に戻ろうとする力が働かず、結果として弓の片側に寄ってしまいます。

次に、弓そのものの形状に原因があることもあります。弓が左右非対称に反っている場合や、関板の厚みが極端な場合、弦が物理的に弓に接触しやすくなることがあります。これらは「出来弓」と呼ばれる状態で、市販の弓でも稀に見られます。

さらに、弦の張り方が強すぎる、または緩すぎると、弦の軌道がずれて接触することがあります。特に初心者が自分で張った場合に多く見られる現象です。

対処法としては、まず正しい弦輪のねじりと向きを確認することが重要です。そのうえで、弓の反り具合や弦の張力をチェックし、必要に応じて調整や専門家への相談を行いましょう。なお、弓が出来弓であると判断された場合は、上弦輪のねじり方向を変えて張るという対処法も選択肢の一つです。

このような細かな違和感を放置すると、安定した射を身につける妨げになります。気になる症状が出たら、早めに点検することをおすすめします。

弦の替え時の見極めポイント

弓道で使用する弦は消耗品であり、使い続けると性能が低下していきます。そのため、適切なタイミングで交換することが、安全で安定した射を保つために欠かせません。

まず確認すべきなのは、弦の表面に現れる毛羽立ちやひび割れです。特に、矢をかける中仕掛け付近や弦輪の根元は、摩耗が集中しやすい箇所です。このような劣化が見られる場合は、弦の強度が落ちており、使用を続けることで突然切れる危険があります。

また、弦の伸びも重要な判断材料になります。以前よりも弦が長く感じる、弓を張ったときに極端に緩くなっているといった状態は、弦が限界まで伸びてしまっているサインです。弦のテンションが不十分になると、矢飛びが不安定になり、狙いが大きくブレることにつながります。

射数の目安で言えば、麻弦であれば100〜200射ほどで替え時を迎えることが多く、合成繊維の弦であればそれより少し長く使えることもあります。ただし、使用頻度や弓力、保管状態によって寿命は大きく異なります。

安全面でも、弦の切断は大きな事故の原因となるため、違和感を覚えたら早めの交換を心がけましょう。日々の点検と記録をつけることで、感覚に頼らずに替え時を判断しやすくなります。

中仕掛けの巻く方向と矢離れへの影響

中仕掛けは、弦に矢を安定して掛けるための補強部分であり、その巻き方には射の成否を左右する重要な要素が含まれています。特に、巻く方向を正しく選ばないと、矢離れが悪くなるだけでなく、矢飛びにも悪影響を及ぼします。

中仕掛けは、射手が弓を引いたときに矢と弦が自然な回転方向で一致するように巻くのが基本です。通常、右利きの射手であれば、弓を引く方向に合わせて中仕掛けを右巻き(時計回り)にすることで、矢の離れがスムーズになります。

もし中仕掛けを逆方向に巻いてしまうと、矢を放つ瞬間に弦と矢が逆方向に引っ張り合う力が生じ、離れが鈍くなったり、矢が左右に逸れる原因となります。また、射のたびに違和感が生まれ、フォームの修正が困難になることもあります。

巻く方向を判断するには、弓を構えたときに自分が矢をどちらに回す感覚があるかを意識すると分かりやすくなります。また、巻き終えた後に中仕掛けを軽く指でなぞってみて、矢を掛けたときに自然な位置に収まるかどうかも確認しましょう。

このように、中仕掛けの巻き方向は見落とされがちですが、安定した射と正確な矢飛びのためには欠かせない調整ポイントです。違和感を覚えたら巻き直しも選択肢に入れて、最適な状態を保ちましょう。

弓道で弦輪の向きの基本と調整ポイントまとめ

ここまでの内容をまとめると以下となります。

- 弦輪は上下でねじり方向を逆にする必要がある

- 上弦輪は右巻き、下弦輪は左巻きにするのが一般的

- 弦輪のねじれが合っていないと矢が左右にぶれる

- 出来弓の場合は意図的にねじり方向を変えることもある

- 弦輪は自作可能で、ねじり方に一定のルールがある

- 弦輪の大きさは弦溝に適度に収まるサイズが望ましい

- 弦輪の色分けは上下の識別ミスを防ぐために有効

- 弦の張り方には正しい順序と体勢が求められる

- 張弦後は弦輪の向きと位置を必ず確認する

- 弦輪の位置がズレていると弓に無理な力がかかる

- 弦の伸ばしには1時間〜半日ほどが目安とされる

- 高温多湿や直射日光を避けて弦を伸ばす必要がある

- 弦が弓に触れるのはねじりミスや弓の反りが原因となる

- 弦の劣化は毛羽立ち・伸び・ひび割れなどで判断する

- 中仕掛けは矢の回転に合わせた巻き方向にするべき