弓道を学んでいると「弓道での的中時の掛け声」について気になる場面が出てきます。特に「よし」と言ってはいけないのはなぜ?や「っしゃ!」と言っていいの?といった疑問は多くの人が持つものです。掛け声は何のためにあるのか、掛け声がなぜ必要とされるのかを理解することは、弓道の礼節や技術を学ぶうえで欠かせません。

掛け声にはいくつかの種類があり、それぞれの意味や使われ方には違いがあります。射法八節の掛け声との関係を整理することで、掛け声の本来の位置づけが見えてきます。また、試合ではやらない方がよい場面もあり、稽古と試合では扱い方が異なります。

さらに、よしという言葉の是非や、的中音と掛け声の違いを正しく理解することで、弓道における掛け声の役割を正しく判断できるようになります。本記事では掛け声の基本から種類、注意点までを整理し、読者が自分に合った理解を深められるよう解説していきます。

- 掛け声は何のために使われるのか理解できる

- よしやっしゃなど掛け声の種類と注意点を知れる

- 試合や稽古での掛け声マナーを学べる

- 的中音と掛け声の違いを整理できる

弓道の的中時の掛け声基本と役割

掛け声とは何か、なぜ必要か

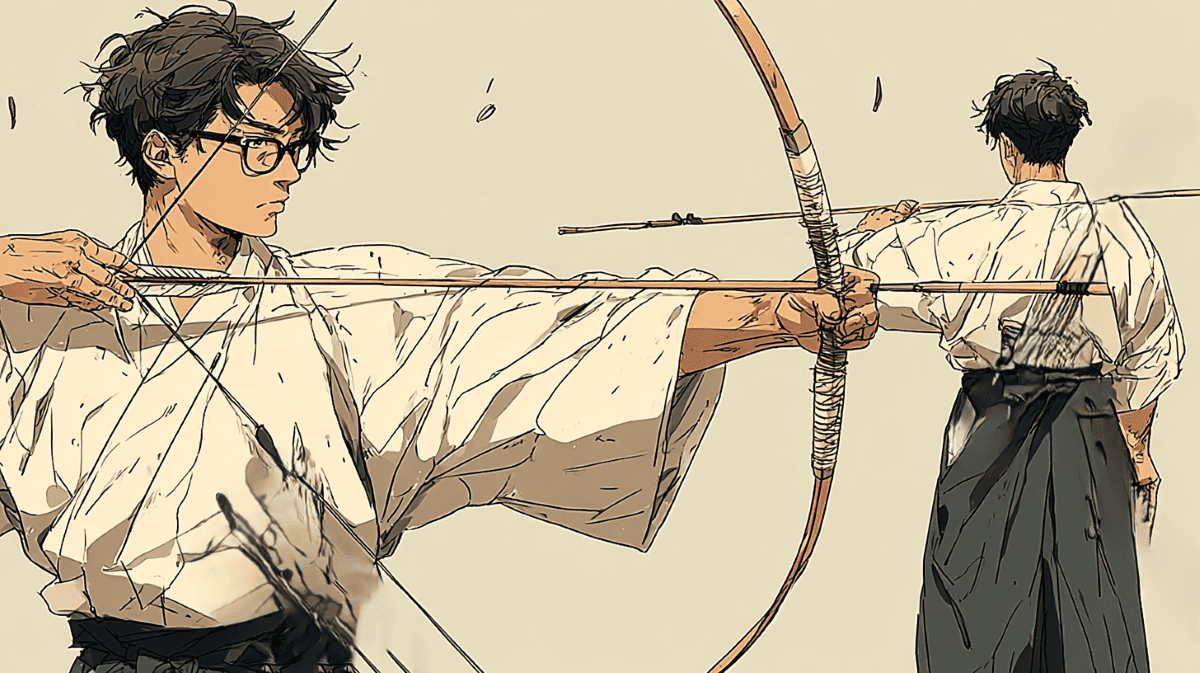

掛け声とは、弓道において矢が的に中ったときやその直後に発せられる声を指します。多くの場合、仲間や自分自身への確認や合図として使われてきました。弓道は静寂や礼を重んじる武道ですが、掛け声には一定の役割があります。

まず掛け声は、的中の確認を共有する手段になります。弓道場では矢の音だけでは的中を正確に判断しにくい場面があり、その場にいる仲間に伝える補助的役割を果たします。また声を出すことで場の一体感が高まり、緊張感のある稽古や試合でも気持ちを切り替えやすくなります。

一方で、掛け声を出すことには注意も必要です。大きすぎる声は周囲の集中を妨げる可能性がありますし、掛け声自体がマナー違反とされる場も存在します。そのため、掛け声はただの自己満足ではなく、周囲と調和を取る意識が大切です。

簡単にまとめると、掛け声は単なる癖ではなく、的中の確認や精神面の切り替えに役立つ文化的な要素です。ただし使う場面や声の内容には十分な配慮が求められます。

射法八節の掛け声の関係を理解する

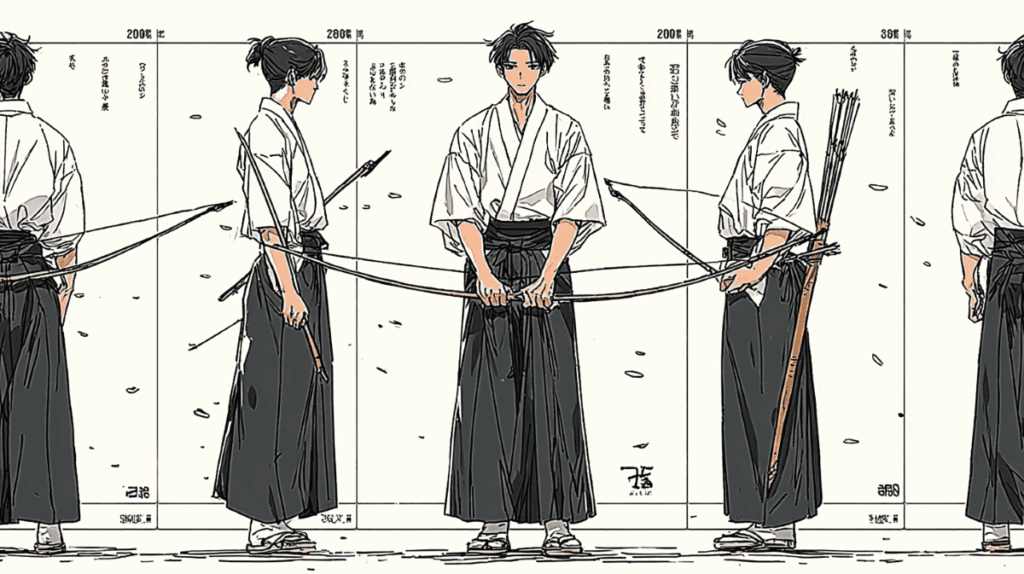

射法八節とは、弓道の射法を八つの段階に分けて整理した基本動作です。「足踏み」「胴造り」「弓構え」「打起こし」「引分け」「会」「離れ」「残心」という流れで構成されており、弓道を学ぶ上で欠かせない指標です。

掛け声はこの八節の中に直接含まれるわけではありません。ただし実際には「離れ」で矢が放たれ、「残心」で姿勢を整える際に掛け声が発せられることが多いです。つまり掛け声は射法八節の補助的な位置づけにあり、矢が中ったことを外部に示す役割を担います。

ここで大切なのは、掛け声が技術そのものではなく補足要素である点です。射法八節はあくまで射の正しさを支える根幹であり、掛け声が上達の条件になるわけではありません。掛け声に意識を取られ過ぎると、本来の動作に集中できなくなる恐れがあります。

このように考えると、掛け声は射法八節を補完する存在であり、動作の区切りや的中の確認を助けるものと理解できます。正しい射の流れを第一にしつつ、掛け声を適切に扱うことが求められます。

掛け声の種類と特徴(よし・っしゃ等を含む)

弓道で用いられる掛け声にはいくつかの種類があり、それぞれ意味合いや受け止められ方が異なります。大きく分けると、伝統的に好まれる掛け声と、日常的な感覚から持ち込まれた掛け声があります。

代表的なものとして「よし」があります。これは日本語として広く使われる言葉で、行為の成功や区切りを示すのに便利です。しかし弓道においては、後述するように注意が必要です。次に「っしゃ!」があります。これはスポーツや格闘技などでよく耳にする掛け声で、気合いや喜びを表すものです。ただし弓道は静寂と礼節を重んじるため、場によっては違和感を与える場合があります。

掛け声を理解するうえで整理すると以下のようになります。

| 掛け声 | 主な意味 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| よし | 成功の確認 | 短く言いやすい | 独りよがりな印象を持たれやすい |

| っしゃ! | 喜び・気合 | 勢いがある | 武道的文脈では不適切とされやすい |

| その他の短い声 | 合図・確認 | 地域や団体によって異なる | 統一性がないため誤解されやすい |

このように種類は複数ありますが、重要なのは掛け声の中身よりも、周囲の雰囲気や場面との調和です。掛け声自体に決まった正解はなく、稽古の場や指導方針によって扱いが変わります。したがって掛け声を選ぶときは、その場の慣習や目的を踏まえて使い分けることが大切です。

弓道で「よし」と言ってはいけないのはなぜ?

「よし」という言葉は一般的に成功や達成を意味しますが、弓道においては好ましくないとされることがあります。その背景には弓道独特の価値観があります。

まず「よし」と発することで、射そのものが自己満足に終わったように見えてしまう点が挙げられます。弓道では的中の有無よりも、射の正しさや姿勢の整いが重視されます。的に中った瞬間に「よし」と言うと、的中だけを目的とした射をしているように受け取られる可能性があります。

また、掛け声は本来周囲と結果を共有するためのものですが、「よし」は自己評価を口にする言葉であり、相手への伝達という役割を持ちにくいのも問題です。これが集団稽古や試合の場では不適切とされやすい理由です。

実際の場面を整理すると次のようになります。

- 稽古の個人練習:自己確認として小さく発するのは許容される場合もある

- 公開の試合:礼を欠くとみなされることが多い

- 学校や道場の方針:指導者によって判断が分かれる

このように「よし」は万能に使える掛け声ではなく、場面に応じて制限される性質を持っています。弓道は礼儀と調和を重んじる武道であるため、掛け声の内容もそれに沿ったものでなければなりません。

弓道で的中時の掛け声の使い方と注意点

試合での掛け声マナー

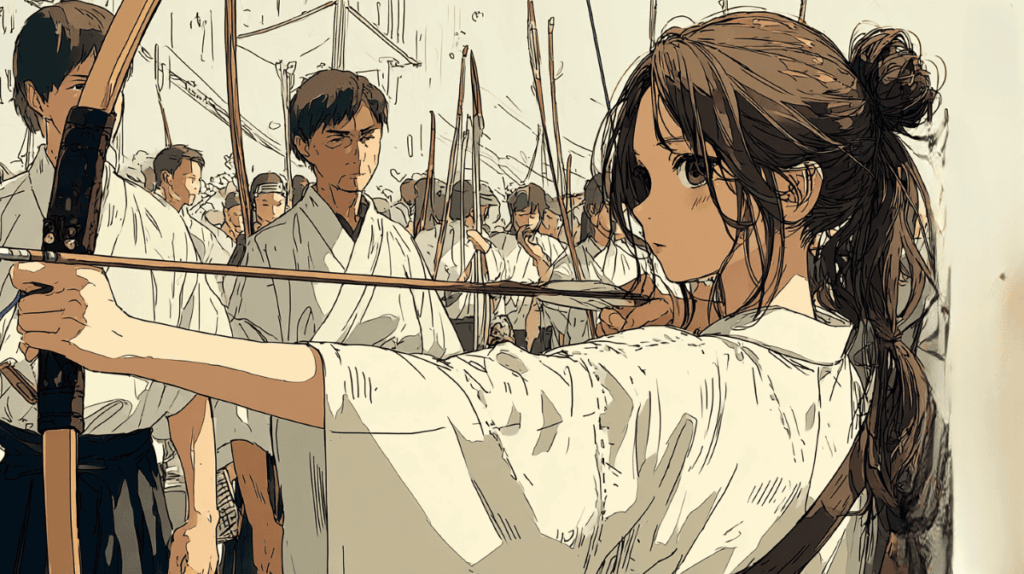

弓道の試合では、掛け声を控えるのが一般的な作法とされています。試合は観客や審判が見守る厳粛な場であり、静けさを保つことが重視されます。そのため、個人練習のときに自然に発していた掛け声も、公式の場では適切ではないとされるのです。

掛け声を避ける理由は二つあります。第一に、掛け声が他の選手の集中を妨げる可能性があることです。第二に、弓道は礼節を大切にする武道であるため、過度に感情を表に出す行為は好まれません。したがって、掛け声を出さずとも矢の音や審判の判定によって結果は十分に確認できます。

実際の試合で注意すべき点を整理すると以下のようになります。

- 試合中は掛け声を発しない

- 的中は矢の音や審判の旗で判断する

- 終了後に声をかける際も小さな声で控えめにする

このように、試合においては掛け声よりも静粛を優先するのが基本的なマナーです。掛け声は稽古や練習の補助として用い、試合では礼を重んじる姿勢を示すことが求められます。

的中音と掛け声の違いを整理する

的中音と掛け声は似たように扱われることがありますが、性質はまったく異なります。的中音とは、矢が的に中ったときに響く「カーン」という音であり、結果を自然に示すものです。一方、掛け声は人が意識的に発する声で、的中を周囲に知らせるための手段です。

違いを理解しやすくするために整理すると次のようになります。

| 項目 | 的中音 | 掛け声 |

|---|---|---|

| 発生源 | 矢と的の衝突 | 人の声 |

| 性質 | 自然に生じる | 意図的に発する |

| 役割 | 的中の客観的証明 | 的中の共有や感情表現 |

| 注意点 | 響きの大小は弓や的によって異なる | 声の大きさや内容でマナー違反になる場合あり |

このように、的中音は射そのものに付随する現象であり、掛け声は人が加える表現です。弓道では本来、的中音が最も信頼できる的中の証とされています。掛け声は補助的な意味しか持たないため、あくまで場にふさわしい形で使うことが望まれます。

弓道で的中時の掛け声に関する総括まとめ

- 掛け声は矢の的中を周囲に知らせる役割を持つ

- 弓道は静寂を重んじるため掛け声は補助的な要素である

- 「よし」は自己満足的と解釈されやすく注意が必要

- 「っしゃ!」は勢いがあるが弓道の場では好まれにくい

- 掛け声は種類によって意味や印象が異なる

- 的中音は自然現象で掛け声とは性質が異なる

- 試合では掛け声を控えるのが基本的なマナーである

- 稽古では小さな掛け声が集中の切り替えに役立つ

- 掛け声を使うかどうかは道場や指導者の方針に左右される

- 掛け声は本来、射法八節には含まれていない

- 掛け声は集団での一体感を高める効果がある

- 過度な掛け声は他者の集中を妨げる可能性がある

- 自分に合った掛け声を選ぶことが大切である

- 掛け声は文化的背景に根差した慣習でもある

- 掛け声を出さずとも弓道の本質は射そのものにある